12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. А также день рождения человека, буквально создавшего эту профессию, – знаменитой британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

Но неужели сестер милосердия не было до нее?

Они, конечно, были. Еще в древности женщины помогали мужчинам-врачам, ухаживая за больными, но сделать это профессией, профессией уважаемой, результативной, спасающей жизни наравне с искусством врача, влияющей на здоровье и будущее целых наций, да и вообще одной из первых профессий для образованных женщин, смогла именно она, Флоренс.

Мечта

Идея ухаживать, выхаживать и спасать нравилась ей с ранней юности, но вот проблема: Флоренс происходила из хорошей семьи, ее родители были состоятельными землевладельцами. А сестрами милосердия в первой половине XIX века были большей частью монахини или девицы и вдовы, которым просто некуда было больше податься, не на что и негде жить. И работали они чаще всего в бесплатных больницах для бедных – богатые болели дома в окружении дорогих врачей и собственной вышколенной прислуги. Ни мама Найтингейл, ни папа Найтингейл не видели свою цветущую счастливую дочь, родившуюся с серебряной ложкой во рту, в мрачном царстве боли, нищеты и разочарований.

Девочке дали отличное образование, и мужчине впору, – она изучала математику, историю, философию, говорила помимо родного английского также на французском, немецком и итальянском, знала древнегреческий и главный язык науки – латынь, но девочке хотелось большего.

И она смогла добиться своего: после нескольких лет переговоров родители согласились наконец позволить ей поучиться на диакониссу (тамошнее название сестры милосердия) в Кайзерверте (Германия). Правда, знакомым все-таки рассказывали, что дочь нездорова и лечится на водах. Возможно, надеялись, что та, хлебнув тяжелого труда, одумается, и никто об этом позоре семьи не узнает.

Главной – и единственной – карьерой женщины на тот момент оставалось удачное замужество и материнство. Женщин и учили-то главным образом для того, чтобы в будущем они могли выучить своих сыновей, а не для того, чтобы полученные знания можно было применить в работе.

Флоренс была завидной партией – привлекательная девушка хорошего воспитания и поведения с приличным приданым. И ей в свой срок начали делать предложения. На одно из них ей даже хотелось согласиться – молодой человек был ей явно по душе. Но замужество означало отказ от всех планов на жизнь, которые она себе составила. И, скрепя сердце, она отказала, приняв решение никогда не выходить замуж и посвятить себя работе.

Одно это могло сделать женщину в глазах окружающих как минимум чудачкой, а чаще – неудачницей и даже изгоем, но разве это не пустяк в сравнении с возможностью приблизиться к своей мечте?

В 33 года Флоренс наконец получила возможность применить полученные знания на практике. Она стала управляющей в маленькой лондонской клинике. Несмотря на то, что денег ей не платили, работа очень ей нравилась. Однако у Флоренс появилась уже новая мечта.

Пройдя сложный извилистый путь к своему профессиональному становлению, она захотела сделать его прямым и понятным для тех, кто пойдет по ее стопам, – создать в Британии школу сестер милосердия.

«Дама с лампой»

Впрочем, она по-прежнему была «всего лишь женщиной». Чтобы чего-то добиться, ей сначала пришлось стать не просто признанным профессионалом, но и практически культовой фигурой. Это случилось благодаря Крымской войне. Всякая война – конвейер страданий и смертей, но тогда в Крыму новые технологические возможности массового умерщвления соединились с бесконечно устаревшими традициями лечения и медицинского ухода.

Более того: в условиях скученности, непривычного климата и антисанитарии люди умирали не столько от ран, сколько от инфекционных болезней. К моменту, когда Флоренс с 38 помощницами начала свою работу в госпиталях Стамбула, а после и Крыма, смертность в британских лазаретах составляла около 43 процентов. Уже спустя полгода она уменьшилась до 2,2 процента благодаря введенной Флоренс системе ухода, которую она сама разработала, сама организовала и сама контролировала.

Контролировала днем и ночью – буквально. Во тьме она бродила между постелей раненых с лампой, проверяя, все ли в порядке. Ее так и называли – «Дама с лампой». Результаты ее работы были столь ошеломляющие, что наградой за эту работу стала ее общенациональная, а потом и международная слава.

Впервые в истории сестра милосердия оказалась буквально культовой фигурой. О ней говорили, писали. Лонгфелло воспел ее в поэме. Ее лицо напечатали на британской банкноте. Мужчины преклонялись перед ней, женщины хотели быть на нее похожи, она буквально воплощала идеал христианского жертвенного служения. И юные девы стали мечтать о карьере сестер милосердия.

У истоков медицинской статистики

Флоренс не замедлила воспользоваться заслуженной славой, но не в личных интересах, а для реализации давно поставленной задачи – создать школу и целую систему обучения милосердных сестер, а заодно реорганизовав всю армейскую медицинскую службу Великобритании.

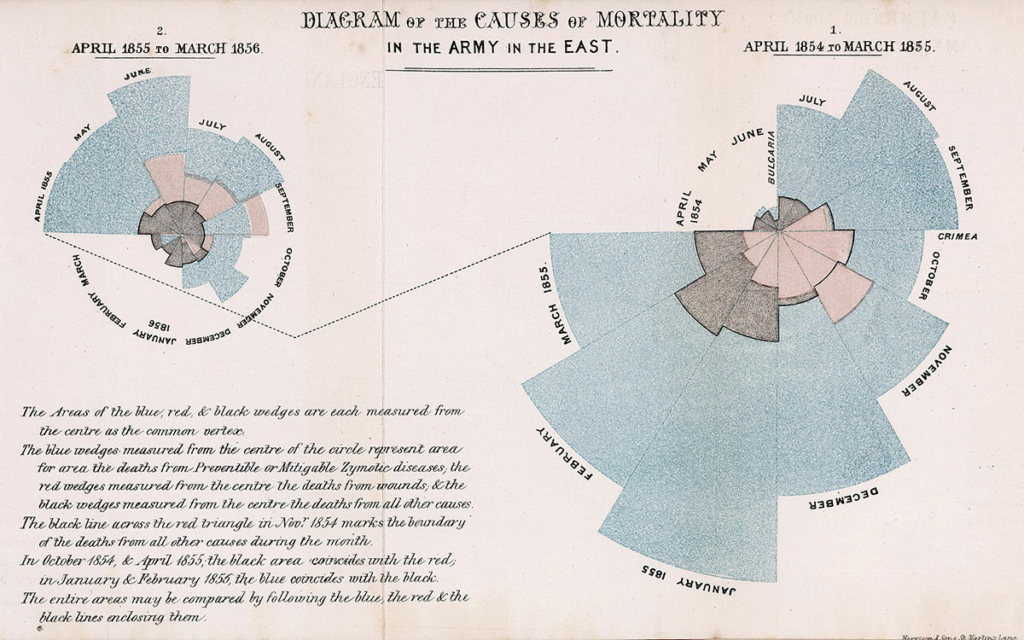

Точно зная изнутри ее недостатки, опробовав нововведения и получив блестящие результаты, Флоренс сумела не только собрать уникальную информацию, но и представить ее самым впечатляющим образом, при помощи новой и передовой для того времени науки – социальной статистики.

Отец социальной статистики Адольф Кетле еще в 1831 году представил свою первую работу, в которой наглядно доказал зависимость уровня преступности от различных факторов. Флоренс по его примеру собрала информацию об уровне смертности и выздоровления больных и раненых в зависимости от тех или иных мероприятий. Она стала одной из пионеров инфографики и едва ли не первой, кто применил для наглядности круговые диаграммы. Диаграммы появились, в частности, в одной из ее книг – «Заметки о факторах, влияющих на здоровье, эффективность и управление госпиталями британской армии», изданной в 1858 году.

Эти же материалы она представила Королевской комиссии по проблемам здоровья в армии. Более того – она же и добилась того, чтобы эта комиссия была создана. Поскольку мисс Найтингейл по-прежнему оставалась «всего лишь женщиной», она не могла ни возглавить эту комиссию, ни даже работать в ней. Но такие пустяки давно ее не останавливали. Действуя через других лиц, собирая и предоставляя информацию и предложения, Флоренс добилась того, что в 1858 году британский парламент согласился с необходимостью реформирования военной медицины, а в 1859 году новый военный министр принял конкретные предложения Найтингейл: снабдить больницы вентиляцией и канализацией, проводить обязательную подготовку всего больничного персонала и вести обязательную статистику в каждой больнице.

А в 1860 году сорокалетняя Флоренс осуществила наконец свою главную мечту, открыв в Лондоне Найтингельскую испытательную школу для сестер милосердия и потратив на это около 50 000 фунтов из личных средств.

В школе была введена жесткая дисциплина. Безупречный моральный облик будущих сестер милосердия был возведен Флоренс в один из основополагающих принципов. Пройдя обучение, будущие сестры давали присягу, где были такие слова: «Всеми силами я буду стремиться помочь врачу в его работе и посвящу себя обеспечению здоровья тех, кто обратился ко мне за помощью».

Школа не только обеспечивала кадрами лондонские больницы. Ее выпускницы стали открывать аналогичные школы в странах Европы и Соединенных Штатах. В США было создано первое профессиональное Общество медицинских сестер (1886) и Международный совет сестер (1899).

То, что до Флоренс Найтингейл существовало как эпизодическая помощь, часто бестолковая и малоэффективная, да к тому же еще не оплачиваемая, стала одной из первых женских профессий. Миллионам пациентов она дала новый шанс на жизнь, а миллионам женщин – шанс реализоваться на достойном и уважаемом поприще.

С началом нового века в мире появились первые профессиональные печатные издания для медсестер, были введены магистерские программы по сестринскому делу и даже программы докторантур – в мире стали появляться доктора наук и профессора, специализирующиеся на сестринском деле.

А что же в России?

В России, как и в Европе, уход за больными долгое время был уделом монахов, хотя время от времени привлекались к этому «здравые старые и бабы стряпчие, сколько будет пригоже». В XVII веке при монастырях стали появляться первые больницы и приюты.

Петр I, железной рукой пройдясь по всему укладу русской жизни, изменил и отечественную благотворительность, запретив традиционную раздачу милостыни и введя систему благотворительности государственной. Правда, касалась она прежде всего раненых солдат и военных инвалидов.

Волей первого императора в 1716 году в Воинском уставе даже появилось положение о том, что «потребно всегда при десяти больных быть для услужения одному здоровому солдату и нескольким женщинам, которые оным больным служить имеют и платье на них мыть». Однако после смерти Петра все было брошено, и к организованной благотворительности страна вернулась уже при Екатерине II.

При ней, в частности, были созданы в Москве и Петербурге воспитательные дома для брошенных младенцев, где за детьми ходили женщины. Становилось все больше богаделен и больниц – и там тоже появились «бабы-сидельницы» из числа жен и вдов больных. Правда, они были тогда скорее прислугой, чем медперсоналом.

Появились фельдшеры или, как тогда говорилось, «подлекари». Сначала ими становились студенты медицинского факультета, отучившиеся два-три года (до звания лекаря требовалось учиться еще один-два года), потом для фельдшеров были введены самостоятельные программы обучения.

Наполеоновские войны – кровавые, с большими потерями – потребовали изменений в системе лечения. И с 1813 года в Петербурге при Мариинской больнице для бедных силами благотворительниц появилась служба «сердобольных вдов».

Они контролировали порядок, чистоту, кормление и выдачу лекарств в больницах, осваивали даже некоторые медицинские манипуляции. После испытательного срока «сердобольные вдовы» приносили присягу и получали знак отличия – золотой крест на шею, носить который им предстояло до конца жизни. В 1818 году аналогичная служба была открыта и в Москве.

В 1822 году в России появилось первое руководство по уходу за больными: «Руководства и правила, как ходить за больными, в пользу каждого, сим делом занимающегося, а наипаче для сердобольных вдов, званию сему особенно себя посвятивших», написанное главным врачом московской Мариинской больницы для бедных Х.Ф. Оппелем. В тексте руководства маститый врач утверждал: «Без надлежащего хождения и смотрения за больными и самый искусный врач мало, или и никакого даже, в восстановлении здоровья или отвращения смерти успеха сделать не может».

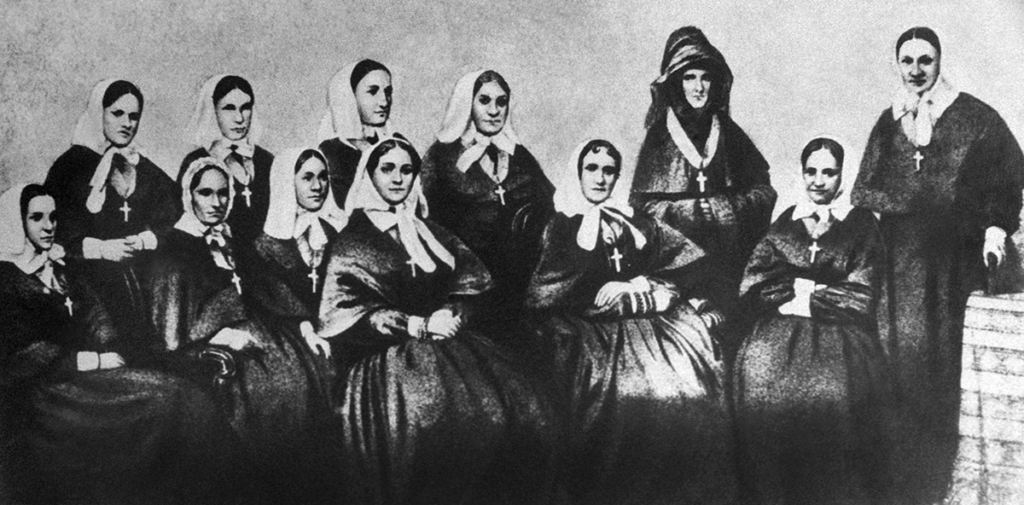

В 1844 году была открыта первая община сестер милосердия, позже названная Свято-Троицкой, где служили девицы и вдовы 20–40 лет. Первый год отводился на обучение санитарно-гигиеническому уходу, перевязкам, фармации и рецептуре. Условия при этом были заметно жестче, чем у «сердобольных вдов»: огромная нагрузка, никакого жалования, никаких выходных и отпусков, железная дисциплина.

Это приводило к тому, что три четверти поступивших в общину отсеивались в первые несколько лет, но зато оставшиеся становились настоящими специалистами в уходе и незаменимыми работниками. В период с 1853 по 1875 год 23 сестры общины смогли оказать помощь 103 758 больным.

Одновременно в Москве Софьей Щербатовой было основано «Дамское попечительство о бедных в Москве». Общество открывало приюты для детей, богадельни, больницы, а в эпидемию холеры 1848 года основало Никольскую общину сестер милосердия. Известный врач Федор Гааз, приглашенный Щербатовой, первым ввел в больнице официальные должности для женщин-работниц – «сидельниц».

От «сердобольных вдов» к Красному Кресту

Во время Крымской войны в столице под патронатом великой княгини Елены Павловны была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия. Устав общины составил великий Николай Пирогов, впервые разделивший сестер на перевязочных, дежурных, сестер-аптекарек и сестер-хозяек. Для каждой категории Пирогов разработал инструкции и ввел журналы учета.

Именно в Крымскую войну помощь больным стала особенно популярной среди аристократок. Дочь губернатора Петербурга Екатерина Бакунина лично отправилась в качестве сестры милосердия в Севастополь, а после в составе отряда Красного Креста работала и на войне с Турцией.

Для сестер, участвовавших в Крымской войне, Крестовоздвиженская община учредила награду – позолоченный крест. Им были награждены 158 сестер, а 68 сестер, в том числе Екатерина Бакунина, Екатерина Хитрова, Дарья Севастопольская – удостоились бронзовой медали «За оборону Севастополя».

Пришедшие с войны сестры начали работать в гражданских больницах. Часто они не только помогали врачам, но и сами оказывали медицинскую помощь тем, кто не имел средств на врача.

Продолжали открываться новые общины милосердных сестер, в том числе Георгиевская, под руководством Сергея Боткина.

А в 1867 году в России появилось Общество попечения о раненых и больных, в дальнейшем Российское общество Красного Креста, для которого подготовка сестер милосердия стала основной задачей. И спустя 10 лет в России было уже 300 дипломированных сестер.

По запросу Общества к новой войне с Турцией 1877–1878 годов Главный военно-госпитальный комитет развернул ускоренную (в течение шести недель) подготовку сестер на базе разных общин.

Эта война сопровождалась массовой эпидемией тифа. Масштабы ее были таковы, что Дунайская армия за всю кампанию потеряла ранеными 43 416 человек, а больными 875 543 человека. Большая часть этих больных эвакуировалась в Россию – можно представить себе объем работ для медицинского персонала на фронте и в тылу. Практически все сестры тогда переболели этой тяжелой болезнью сами, многие умерли, заразившись от своих больных.

Шесть женщин из числа сестер были награждены серебряными медалями «За храбрость». И именно после этой войны вернувшимся с фронта сестрам впервые стали назначать материальное вспомоществование и пенсии.

Каждая новая война ставила перед работниками медицины новые, все более сложные задачи. Ответом на них становились новые решения. Так в Русско-японскую войну 1904–1905 годов в стране стали появляться посемейные приюты для солдат и их близких, открывались частные лазареты и госпитали. В 1905 году в России впервые вышла переведенная на русский язык книга Флоренс Найтингейл «Как надо ухаживать за больными».

В Первую мировую у военной медицины появились санитарные поезда. В этих поездах – передвижных госпиталях, как и в стационарных лазаретах, работали бок о бок с сестрами из низших сословий уже не просто представительницы аристократических родов, но и женщины семьи Романовых во главе с императрицей Александрой Федоровной, княжнами Ольгой и Татьяной.

Пройдя краткие курсы ухода за ранеными, они в царскосельском лазарете помогали при операциях, делали перевязки, ухаживали за ранеными. Кровь, гной, пот, зловоние инфицированных ран, заскорузлые бинты, грязь и вши, страх и отчаяние взрослых сильных мужчин – великие княжны столкнулись со всем этим, как и тысячи других девушек и женщин по всему миру.

Другие представительницы влиятельных семей организовывали деятельность лазаретов и санпоездов, снабжение бельем и медикаментами, оказывали помощь солдатским семьям, открывали приюты и мастерские для инвалидов. Россия вступила в войну 1 августа 1914 года, а уже в декабре только в одной Москве действовали 800 лазаретов.

От сестер милосердия к медицинским сестрам

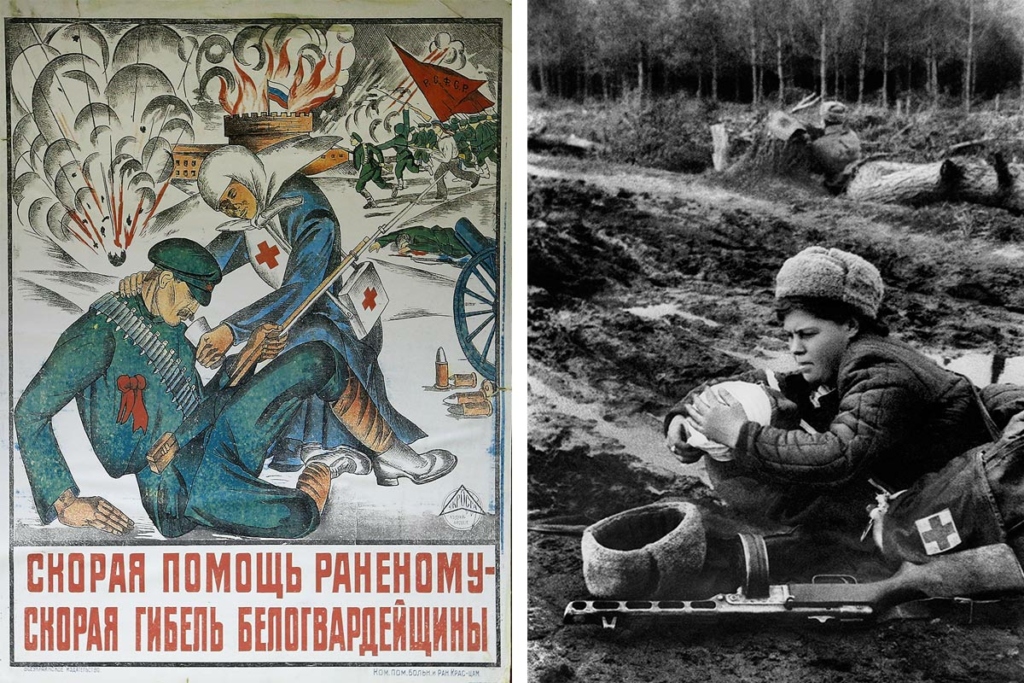

После Октябрьской революции все центры подготовки сестер милосердия перешли в подчинение Главному управлению Российского общества Красного Креста (РОКК).

Уже в 1918 году в России при Институте охраны материнства и младенчества начали действовать первые в стране курсы, готовящие сестер для ухода за новорожденными. С 1920 года школы сестер стали открываться не стихийно, а по специальному «Плану обучения и программы школ сестер милосердия» Наркомздрава (позже они перешли в ведение Главпрофобра Наркомпроса РСФСР).

В двадцатых годах средние медицинские учебные заведения стали готовить сестер по отдельным направлениям: сестра для лечебных учреждений, по охране материнства и младенчества (позже сестра-воспитательница), для социальной помощи.

Появлялись фельдшерско-акушерские школы, школы по подготовке сестер по уходу за больными, сестер по охране материнства и младенчества, курсы по переквалификации ротных фельдшеров. Программы обучения унифицировались, обучение становилось более стандартизированным. В 1927 году было утверждено Положение о медицинской сестре, в котором описывались обязанности работниц этой сферы.

Собственно, именно в двадцатых годах выражение «сестра милосердия» ушло в прошлое и было заменено определением «медицинская сестра». Сестра стала не просто утешительницей и помощницей, но и полноправным медицинским работником.

С тридцатых годов стали отдельно готовить рентгенотехников, лаборантов, помощников санитарных врачей, появились вечерние и заочные отделения медицинских школ. А с 1936 года в СССР появились единые для всех республик программы подготовки среднего медперсонала.

В результате в 1940 году обеспеченность населения средними медицинскими кадрами выросла в восемь раз по сравнению с дореволюционным уровнем. Теперь на 10 000 человек населения приходилось 24 средних медицинских работника.

Но и это количество оказалось ничтожным с началом Великой Отечественной войны. Медперсонала всех уровней катастрофически не хватало. Сестер и санитарок готовили спешно, шестимесячные курсы открывались при городских районных комитетах Общества Красного Креста, при образовательных учреждениях и предприятиях, часто без отрыва от производства.

За первые два года войны организациями Красного Креста были подготовлены 516 тысяч медицинских работников, в том числе 205 тысяч медицинских сестер и 285 тысяч сандружинниц.

В целом на фронтах Великой Отечественной работали полмиллиона фельдшеров и медицинских сестер. В 84 случаях из 100 первую помощь приходилось оказывать на поле боя. И семь из десяти раненых, благодаря медицинской – в том числе сестринской – помощи, снова возвращались в строй.

Уже в 1953 году медицинские школы СССР реорганизовали в медучилища, где готовили фельдшеров, акушеров, медицинских сестер, лаборантов, фармацевтов, зубных врачей, зубных техников, техников по монтажу, ремонту и эксплуатации рентгеновской и электромедицинской аппаратуры.

В шестидесятых годах в стране начали работать курсы повышения квалификации средних медицинских работников. В семидесятых в средних и крупных больницах появилась должность старшей медицинской сестры.

Первые факультеты высшего сестринского образования в отечественных медицинских вузах появились уже после распада Советского Союза, в 1991 году, а вскоре была основана Ассоциация медицинских сестер России.

Сегодня средние медицинские учебные заведения Российской Федерации ежегодно выпускают порядка 50 тысяч человек по базовым специальностям (сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело). В государственных и муниципальных медучреждениях страны работают 1 176 293 человека среднего медперсонала, а обеспеченность составляет порядка 80,5 специалистов на 10 000 человек населения. Однако медсестер по-прежнему не хватает. По оценкам Счетной палаты, в 2024 году дефицит кадров в первичном звене составил 75 000 специалистов со средним профессиональным медобразованием.

К 2025 году стало окончательно ясно, что искусственный интеллект способен заменить человека во множестве отраслей. В какой-то мере он может заменить даже врача – или, по крайней мере, взять на себя часть его обязанностей. Уже сегодня ИИ помогает в диагностике, сопоставляя десятки параметров различных медицинских исследований.

Но среди тех профессий, которые вряд ли когда-то будут роботизированы, неожиданно оказались помогающие профессии. И в первую очередь – медицинские сестры. Ведь в этой профессии специальные знания должны сочетаться с пониманием психологических особенностей, человеческим участием, эмпатией и тем загадочным, что до сих пор называется «легкой рукой» и без чего даже самый тщательный уход будет недостаточно эффективен.