В ночь на 28 июля 1762 года по мосту через ров, окружавший казармы Измайловского полка, в сопровождении верховых офицеров пронеслась карета, запряженная парой лошадей. Стоявший на часах гвардеец, совсем еще мальчик, пропустил ее беспрепятственно. В карете, скрытая темнотой, в мундире его полка ехала супруга императора Петра III, которая всего несколько часов спустя свергнет постылого мужа, став единственной владычицей земли русской, матушкой-императрицей государыней нашей Екатериной II Великой.

Весь Измайловский полк, приведший государыню к трону, будет осыпан царскими милостями. И мальчик, стоявший на часах у моста, получит свой унтер-офицерский чин.

Офицер

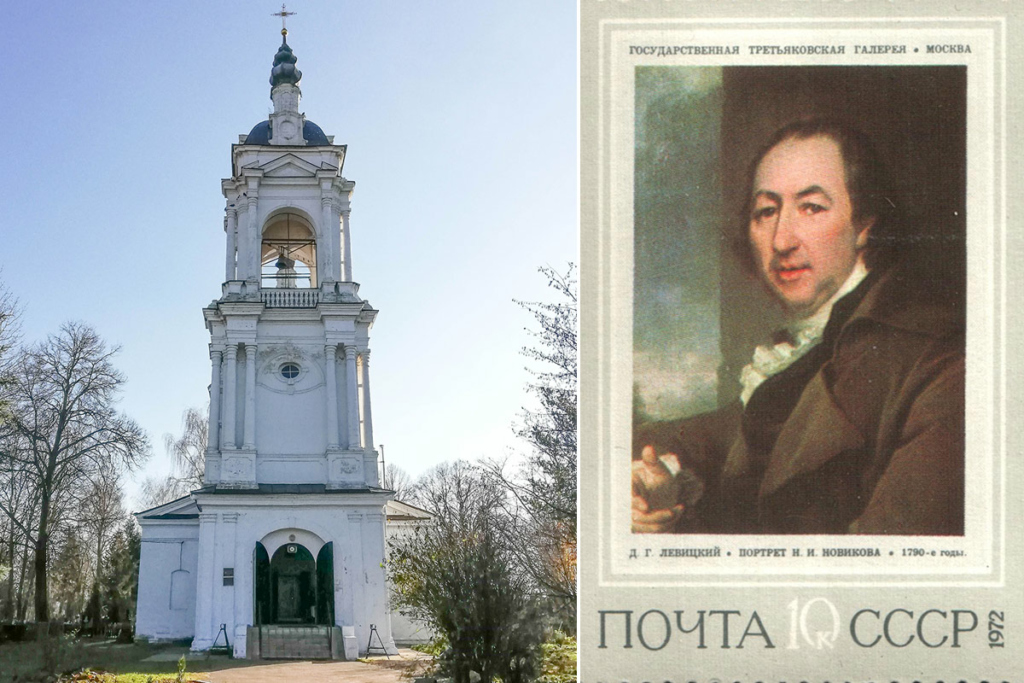

Мальчика зовут Николай Новико́в.

Он рожден в семье состоятельного дворянина, отдан в учение в гимназию, открытую при Московском университете, и три года спустя изгнан оттуда за «леность и нехождение в классы». Так будет указано по тогдашнему обычаю в «Московских ведомостях».

Оставшийся не у дел и лишившийся к тому времени отца, 16 лет от роду Николай поступает на службу в Измайловский гвардейский полк. Первые полгода – при императоре Петре – служилось непросто, спрашивали и взыскивали строго. Но зато при матушке Екатерине гвардии, приведшей ее к власти, настала вольница. Никто в стране не живет так шумно и весело, никто так много не пьет, как гвардейцы.

Николаю такая жизнь не по душе. Несмотря на неудачу в гимназии, он любит ученье, любит книги. Так что, когда пять лет спустя в полку ищут людей для работы письмоводителем в Уложенной комиссии, созданной по распоряжению императрицы, Новиков оказывается самым образованным среди сослуживцев и самым пригодным к делу.

Работа в комиссии дает ему уникальный опыт и доступ к большому объему информации о том, чем живет Российская империя за пределами измайловских казарм, за пределами царских резиденций и самого Петербурга.

«Тут перед ним открывались разнообразные вопросы русской жизни, высказывались различные мнения участников комиссии; он знакомился с русским судоустройством, с положением и бесправием крестьян; словом, перед ним развернулась полная картина русской жизни, со всеми ее темными сторонами и невежеством не только низших, но и высших классов», – напишет сто лет спустя его биограф Софья Усова.

Безнаказанность одних, бесправие других, темнота и невежество практически всех поражают молодого гвардейца. Возможно, тогда у него и появляются первые представления о том, чему он хотел бы посвятить свою жизнь. В 1768 году 24-летний Новиков выходит в отставку.

Журналист

На двоих с младшим братом у них 400 душ в Калужской и Московской губернии, дом в Москве и имение Авдотьино близ Бронниц, но ближайшие 10 лет Новиков решает провести в Петербурге, занимаясь чрезвычайно популярным в то время делом: изданием сатирических журналов.

В те годы, кажется, только ленивый не насмешничал и не язвил в печати, начиная с самой императрицы – еще молодой, еще либерально настроенной, еще полной великодушных стремлений. Она и сама охотно писала для сатирических журналов и лично один из них редактировала.

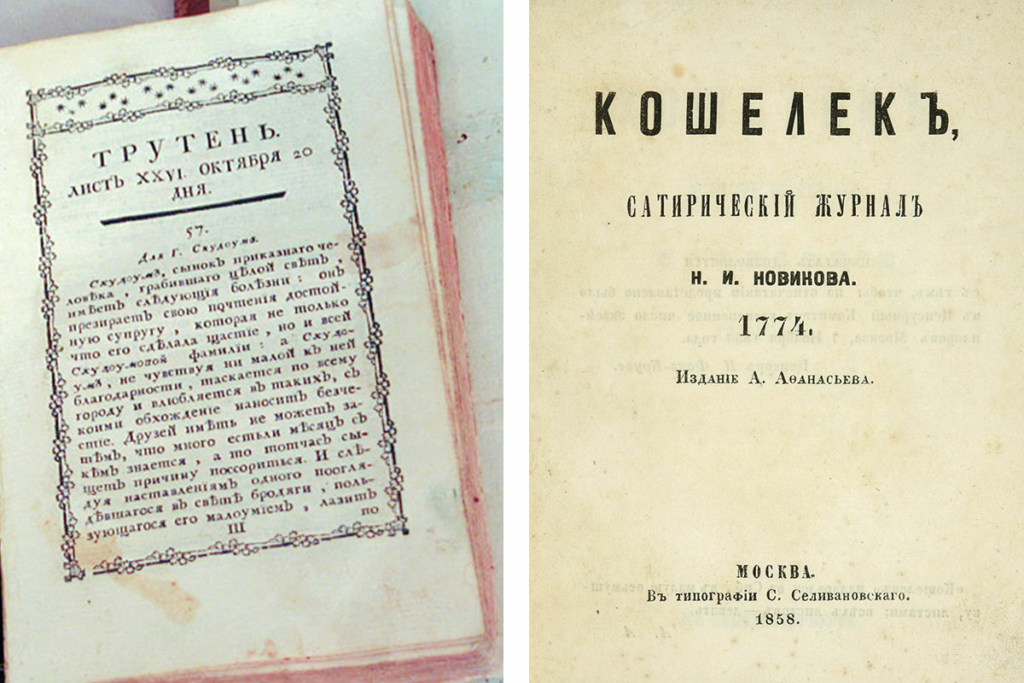

С 1769 до 1775 год в Петербурге вышли 16 таких изданий, и три из них – «Трутень», «Живописец» и «Кошелек» – принадлежали Новикову. От прочих они выгодно отличались остроумием и стилем. В них доставалось взяточникам и лжецам, лицемерам, шарлатанам и очковтирателям и конечно, невежам.

В какой-то момент «Трутень» вступил в полемику с другим сатирическим журналом – «Всякой всячиной», где писала сама императрица. Их печатный диалог, начавшийся с товарищеского подтрунивания, в короткое время дошел едва ли не до взаимных оскорблений, пока «Трутень» вдруг не спохватился. Получил ли он какое-то прямое предупреждение или до него дошли не сулящие хорошего слухи, неизвестно, но на этот раз все кончилось хорошо.

Тем не менее шутки Новикова задели, вероятно, кого-то из приближенных Екатерины, так что был закрыт сначала «Трутень», а после «Живописец». Он еще попробовал издавать «Кошелек», и этот журнал уже выглядел бледной тенью предыдущих: и темы пожиже, и пафос пониже. «Кошелек» выдержал всего девять номеров.

Новикову хотелось издавать что-то более серьезное и полезное. Еще в 1772 году он выпустил «Опыт исторического словаря о российских писателях». Издание имело посвящение цесаревичу Павлу – мелкая деталь, которая, возможно, внесет свой вклад в его будущие мытарства.

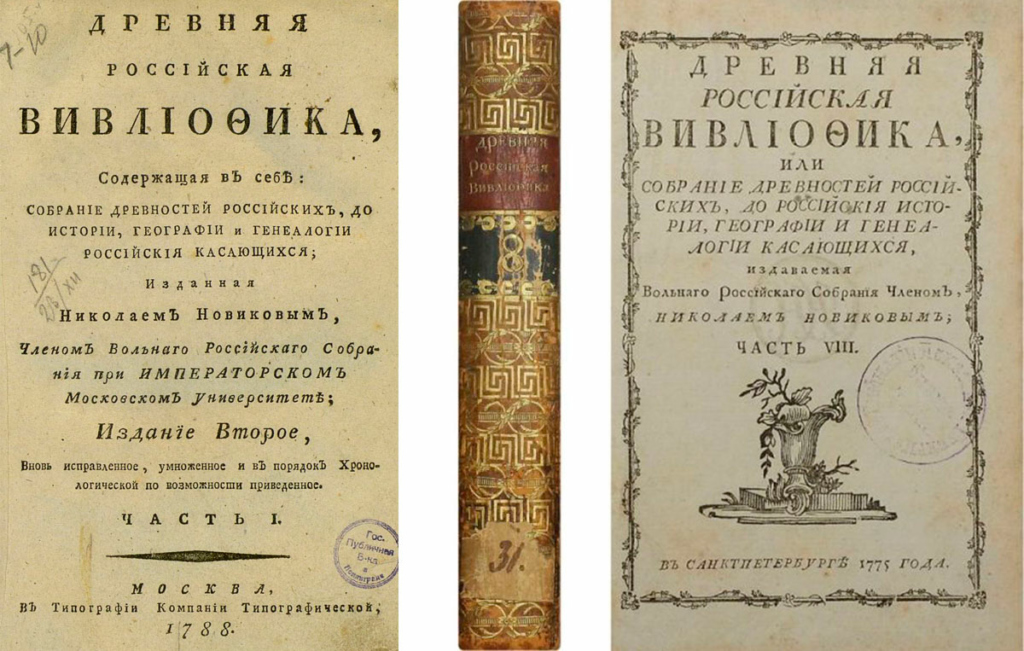

Новиков начал публиковать материалы по истории и географии России, выпустил «Древнюю российскую идрографию, содержащую описание Московского государства, рек, протоков, озер, кладезей и какие на них города и урочища». А затем разразился масштабным изданием исторических памятников под общим названием «Древняя российская вивлиофика, или Собрание разных древних сочинений, яко то: российские посольства в другие государства, редкие грамоты, описание свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей и многие сочинения древних российских стихотворцев и многие другие весьма редкие и любопытства достойные исторические достопамятности».

Издание в десяти частях выходило с 1773 до 1775 года и было встречено с восторгом. Сама императрица поддержала проект, передав Новикову редкие старинные рукописи, тысячу рублей и «200 голландских червонцев».

А осенью 1777 года Новиков открыл ежемесячный журнал «Утренний свет» – и здесь стало очевидно, какая в нем произошла перемена. Новиков вступил в масоны.

Масон

В то время для мыслящего человека, не удовлетворенного существующим порядком вещей, было два пути: вольтерьянство или масонство. Вольтерьянство Новикову не нравилось – он был искренне верующим человеком. Оставалось масонство.

Русское масонство того времени было скорее декоративным: оно привлекало главным образом пышными ритуалами, атмосферой таинственности и возможностью вращаться в избранном обществе. Новиков же искал пути самореализации и самосовершенствования на основах христианства. Наконец он нашел ложу, в достаточной мере отвечавшую его стремлениям.

Его «Утренний свет», несший читателю идеи «правильного» масонства, одновременно стал источником финансирования благотворительного проекта. Вся выручка от его реализации шла на создание и содержание при церкви Владимирской Божьей Матери сначала Екатерининского, а годом позже – и Александровского училища для сирот и детей из бедных семей, где содержались и воспитывались 93 ребенка.

Несмотря на то что училища были названы в честь императрицы и ее только что родившегося обожаемого внука, матушка государыня, прежде поддерживавшая Новикова в его издательских проектах, к этому начинанию отнеслась холодно. Ей не нравились масоны.

В то время куратором Московского университета был назначен знаменитый поэт Михаил Херасков – человек одаренный, мудрый, добрый, большой сторонник просвещения и образования. Свои невероятные связи в обществе он не стеснялся использовать, чтобы помочь талантливым, но неимущим студентам – найти того, кто оплатит их обучение, или приискать молодому человеку достойную работу.

Помимо трех учебных факультетов в распоряжении Хераскова оказалась также убыточная и плохо работавшая университетская типография, при ней такая же убыточная книжная лавка и редакция унылых «Московских ведомостей».

Херасков желал, чтобы это запущенное хозяйство начало наконец служить просвещению и при этом давало доход. Он обратился к лучшему издателю, которого знал, – Новикову. И в 1779 году Новиков завершил свой петербургский этап, перебрался в Москву и заключил с университетом договор аренды типографии и лавки на 10 лет за 4500 рублей.

Так началось следующее десятилетие его издательской и общественной деятельности.

Издатель

В Москве Новиков поселился в том же доме, где располагалась типография, навел в ней порядок, закупил недостающее, параллельно издавая все, что могло принести прибыль – в основном легонькую беллетристику. Для обеспечения сбыта Николай Иванович списывался с продавцами в Петербурге и провинции, соблазняя их скидками и рассрочками платежей.

Москва в то время была не просто вторым крупным городом и бывшей столицей. В ней, вдали от средоточия государственной власти, нравы были свободнее, публика пестрее. А при университете сформировался уже широкий круг образованных искателей просвещения. С этим кругом и сошелся Новиков и здесь же нашел единомышленников из числа московского масонства.

Это были братья Юрий и Николай Трубецкие, у которых всегда собирались талантливые и интересные люди. Это был Иван Григорьевич Шварц – ученый родом из Трансильвании, преподававший немецкий язык в Московском университете. Шварц принадлежал к ложе, которую Новиков не поддерживал, но был таким же ревнителем просвещения.

Сблизившись, Шварц и Новиков основали «Дружеское ученое общество». Поначалу это было неофициальное объединение частных лиц для совместного издания полезных книг и поддержки талантливых студентов. Очень быстро общество получило известность и покровительство нового генерал-губернатора Москвы, князя Долгорукова-Крымского – а также деньги богача Петра Татищева.

Деньги поступали и от университетской типографии. Усилиями Новикова за неполные три года там вышло больше книг и учебников, чем в предыдущие четверть века. Новиков оживил и разнообразил унылые «Московские ведомости», когда-то извещавшие о его «лености и нехождении в класс», начал печатать «Прибавления» к ним.

В это же время он женился на выпускнице Петербургского училища благородных девиц Александре Егоровне Римской-Корсаковой (родственнице братьев Трубецких). И вскоре у них родились сын и две дочери.

Вместе со Шварцем и Трубецким, представлявшими другие системы масонства, он основал общую ложу под названием «Гармония», к которой со временем примкнули Херасков, князь А.А. Черкасский, И. П. Тургенев, князь Енгалычев, А.А. Кутузов, Татищев. Позже в ложу вступили новый генерал-губернатор Москвы граф Чернышев, правитель его канцелярии С.И. Гамалея – человек без малого ангельских душевных качеств – и председатель Московской уголовной палаты И.В. Лопухин. Председателями «Гармонии» были Татищев и Новиков.

Шварц же, съездив в 1781 году за границу, добился у тамошнего масонского начальства права на основание в Москве ордена розенкрейцеров («Злато-розового креста»). Это было тайное общество внутри тайного общества, высшая каста масонства, куда вошел, разумеется, и Новиков. Члены ложи были зачислены в берлинский капитул розенкрейцеров.

«Дружеское ученое общество» между тем развивалось и расширялось, и было принято решение легализоваться. И в 1782 году товарищи получили официальное разрешение генерал-губернатора и благословение архиепископа московского Платона на деятельность своего кружка – их деятельность стала публичной и официальной.

1783 год был невероятно успешен для общества. Проходили публичные заседания, в педагогической и переводческой семинариях, открытых при университете, попечением общества обучались 50 человек. Поток пожертвований не иссякал, так что удавалось не только содержать семинаристов, но и выделить средства на устройство больницы для бедных.

К тому же правительство наконец разрешило открытие вольных (частных) типографий, чем члены общества не преминули воспользоваться, основав сразу две легальные типографии на имя Новикова и Лопухина и третью – тайную, розенкрейцерову, скрытую в доме Шварца, где из соображений конспирации работали не говорившие по-русски немцы. В этой типографии всего на два печатных станка печатали масонскую литературу для бесплатной раздачи посвященным.

Однако, начавшись столь удачно, год кончился плохо. Оба лидера общества и ложи – Новиков и Шварц – тяжело заболели. Новиков спустя четыре месяца пришел в себя. Шварц же с болезнью не справился и 17 февраля 1784 года в возрасте 33 лет он умер.

Общество продолжило свою работу, и в 1784 году основало «Типографическую компанию». Теперь Новиков управлял одной университетской, одной общественной и одной тайной типографиями, сотрудничал с авторами и при этом платил за оригинальные тексты и переводы больше, чем кто бы то ни было.

Проповедник

Помимо книг он продолжал издавать масонские журналы: после «Утреннего света» вышло «Московское ежемесячное издание», затем «Вечерняя заря» и «Покоящийся трудолюбец».

Он продолжал бороться с главным, по его мнению, врагом русского общества – невежеством. «Невежество есть ядовитый источник, из коего проистекают все мучения, обременяющие Вселенную; слепое суеверие, беззаконие и варварство, уничтожающее искусство, суть его спутники», – писал он.

В своих изданиях Новиков был проповедником и разума, и христианской веры – она одна, по его мнению, способна была противостоять тьме там, где разум оказывался бессилен. Всем сердцем он ненавидел пустую праздную жизнь без идеалов и смыслов, ханжество, лицемерие, взяточничество и пустосвятство. Он агитировал за женское образование и выступал против всякого насилия и завоевательных войн.

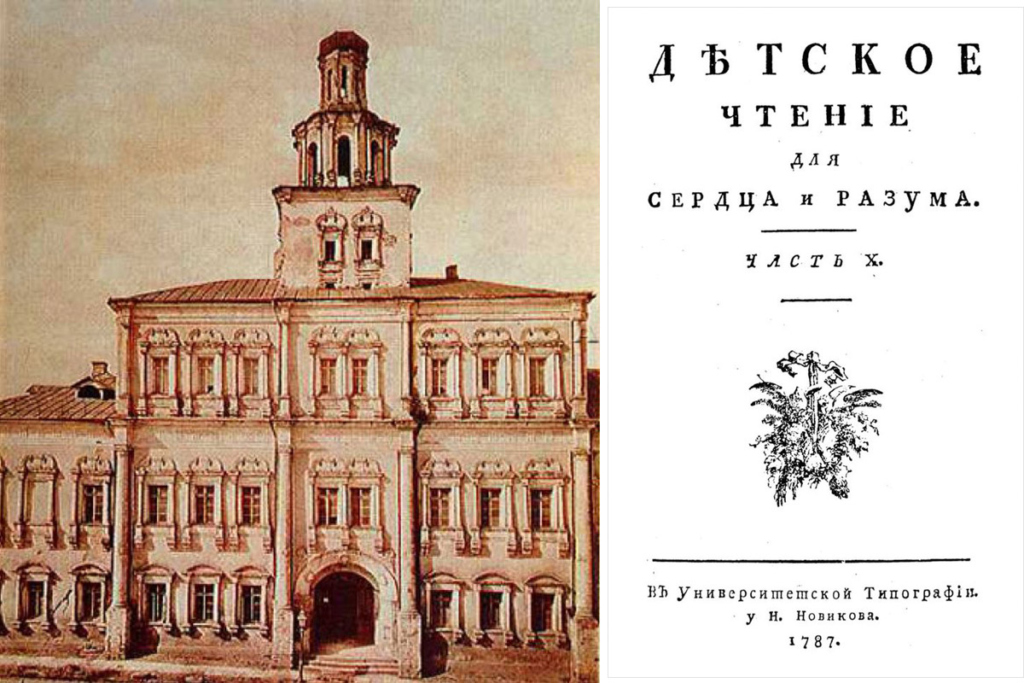

В течение десятилетия при «Московских ведомостях» он выпускал журналы «Экономический магазин», «Городская и деревенская библиотека» и «Детское чтение».

К слову, в «Экономическом магазине» работал у него один из самых удивительных людей его времени, настоящий человек возрождения Андрей Болотов.

Журнал адресовался главным образом российским помещикам-землевладельцам, пропагандируя передовые по тому времени методы ведения сельского хозяйства. А «Детское чтение» (первое в стране периодическое издание, посвященное детям) редактировал молодой человек, пригретый «Дружеским обществом», – будущий великий писатель и историк Николай Карамзин.

Изданием книг о русской истории и географии он открывал для жителей России их страну. Познакомил русскоязычного читателя с «Потерянным раем» Мильтона, «Дон-Кихотом» Сервантеса, рядом произведений Шекспира в переводах Карамзина.

По сути, за эти 10 лет Новиков впервые в истории сделал книгу доступной образованному российскому читателю. Он печатал сам и становился примером другим издателям и книготорговцам. Книга превращалась в постоянного верного спутника русского дворянина, несла знания во все медвежьи углы необъятной империи.

Бунтарь

На фоне активной общественной и деловой жизни Новиков, вероятно, не сразу заметил, что над ним сгущаются тучи. Началось с пустяков: обвинили в том, что он напечатал самовольно какие-то учебники, которые на самом деле ему заказал покойный к тому моменту генерал-губернатор Чернышев.

Потом прицепились к изданной им «Истории ордена иезуитов». Иезуиты, гонимые из Европы, обосновались под покровительством Екатерины, и текст им не понравился. По их жалобе императрица велела изъять «ругательную историю иезуитского ордена».

Кроме того, у Новикова случился конфликт с членом «Дружеского общества» бароном Шредером, которому Новиков не дал совершить сделку, невыгодную для общества. Барон затаил обиду.

«Своего» для мартинистов Чернышева на посту генерал-губернатора Москвы сменил граф Яков Брюс – яростный ненавистник масонства и столь же яростный защитник существующего порядка. Он открыто угрожал московским масонам, заставил выйти в отставку Гамалею, Тургенева, Лопухина. И без устали ябедничал на них императрице.

Императрица же, и прежде не любившая масонов, теперь была под большим впечатлением от европейского скандала с разоблачением иллюминатов. За каждой тайной организацией она видела заговор.

По ее распоряжению все частные школы и пансионы Москвы проверили на предмет ересей и крамолы. Она также распорядилась, чтобы архиепископ Платон провел, как сказали бы сейчас, экспертизу всех изданных Новиковым книг, «не скрывается ли в них умствований, не сходных с простыми и чистыми правилами веры православной и гражданской должности». Самого Новикова архиепископ должен был испытать в знании Закона Божьего.

Архиепископу пришлось проверить 461 сочинение, вышедшее в типографиях Новикова. 11 января 1786 года он опросил и Новикова. Издатель письменно ответил на 12 вопросов: признает ли он бытие Божие, бессмертие души и прочее, а также – признает ли свою принадлежность к обществу франкмасонов? На все вопросы Новиков ответил «да», добавив, что не видит ничего плохого в обществе франкмасонов, к которому принадлежали и высшие сановники государства.

Архиепископ Платон направил императрице отчет, где значилось: «молю всещедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве, Богом и Тобою, всемилостивейшая государыня, мне вверенной, но и во всем мире были христиане такие, как Новиков».

Новиковские книги архиепископ разделил на три разряда: полезные, мистические, о которых он судить не берется, и безусловно вредные (это были сочинения энциклопедистов, которых и сам Новиков не жаловал).

Екатерина, однако, сделала из отчета свои выводы. Сочинения энциклопедистов оставили в продаже, зато все «не понятое» архиепископом изъяли.

Больницу, основанную «Дружеским обществом», по распоряжению царицы отобрали у общества и перевели в ведение Приказа общественного призрения. Полицмейстер осмотрел помещение студентов в бывшем Шварцевом доме – в том самом, где чуть ли не в соседней комнате скрывалась тайная типография розенкрейцеров!

Предчувствуя проблемы, из дома срочно вывезли станки и печатную продукцию – она попала в усадьбу Черкасского, а позже в новиковское Авдотьино. Пока перевозили и прятали, часть запрещенной для продажи продукции – скорее всего по неудачному стечению обстоятельств и чьей-то оплошности – утекла в продажу.

Давление на Новикова сказалось на делах общества. Поток пожертвований обмелел, возникли финансовые проблемы.

Наконец, в 1786 году по негласному распоряжению правительства все масонские ложи в Москве были уничтожены. Розенкрейцеров не тронули просто потому, что о них никому не было известно.

А в следующем году из-за возвратных заморозков, сгубивших посевы, случился большой неурожай, вызвавший серьезный голод в большинстве центральных губерний. Не было не только хлеба, но и того, что хлеб в голодный год заменяло: люди подъели лебеду, мох и кору. Начались голодные смерти.

В этой ситуации Новиков еще раз показал себя и как милосердный благотворитель, и как отличный организатор. Он разработал план, а купец Григорий Походяшин дал ему денег – значительную часть всего своего капитала.

Подозреваемый

На эти деньги Новиков скупал у помещиков партии хлеба и раздавал его голодающим в Москве и в Авдотьине. Кто-то присоединился к нему, кто-то последовал его примеру в своем уезде. Вероятно, это была первая в России организованная кампания частных лиц против массового голода. В следующем веке по стопам Новикова пойдут многие хорошие люди.

Этот поступок Новикова не только не смягчил отношения к нему императрицы, но еще больше восстановил ее против несносного выскочки. Откуда у него деньги? Не желает ли он показать себя мудрее и милосерднее правительницы? В качестве реакции на инициативу Новикова Екатерина запретила светским типографиям печатать книги духовного содержания. Огромное число книг «Типографической компании» было опечатано.

Как назло, неожиданно для Новикова им заинтересовался цесаревич Павел. Если императрица не любила масонов, то ее сына они привлекали чрезвычайно. Законный наследник Петра III был отодвинут матерью от русского престола и вынужден был жить исключительно частной жизнью. Павлу было скучно. Он попросил прислать масонских книг. Новиков прислал.

Он еще пытался наладить дело. Его обложили запретами – он вернулся к изданию исторических трудов. Выпустил несколько новых книг, переиздал «Российскую вивлиофику». Тщетно. Чтобы покрыть убытки, пришлось продать Шварцев дом.

Окончательным ударом для Новикова стал отказ по распоряжению Екатерины в продлении контракта с университетом – типография с книжной лавкой и редакцией была передана другому. Журналы «Детское чтение» и «Экономический магазин» прекратили свое существование.

Он отдал издательскому делу 20 лет, и эта часть его жизни была закончена.

«Старания эти не остаются без результатов. Новикову удается «создать» читателя, да и не только читателя, но и писателя. Мысль, однажды пробужденная и заинтересованная вопросами духа, вызвала у людей даровитых желание писать, а Новиков поддерживал это желание, употребляя все усилия, чтобы дать окрепнуть и выработаться молодым талантам», – писала впоследствии Софья Усова.

Заговорщик

Он был еще довольно молод, но здоровье его ослабло. С конца 1788 года Новиков поселился в Авдотьине. Надеялся, что, может быть, здесь, вдали от обеих столиц, его наконец оставят в покое.

Но во Франции началась революция, и страх Екатерины перед потенциальными заговорщиками усилился. Началось завинчивание гаек.

В Москве генерал-губернатором стал генерал-аншеф князь Прозоровский – человек, буквально созданный для уничтожения всякой живой мысли и люто ненавидящий масонов. Он установил за членами общества постоянное наблюдение, организовал перлюстрацию их переписки.

А вы, вероятно, помните, что глава российских розенкрейцеров барон Шредер, к этому времени надежно укрывшийся за рубежом, имел повод отомстить Новикову. Как полагает Усова, он знал о том, что Новиков в России впал в немилость, и решил добить его, бомбардируя странными письмами, полными туманных намеков на какие-то якобы важные и тайные дела. Эти письма, изымаемые на почте, станут потом одним из главных доказательств виновности Новикова.

В ноябре 1791 года учредители решили закрыть «Типографическую компанию». По общей договоренности Новиков оставил за собой дом у Никольских ворот, купленный на его имя, все уже отпечатанные книги, типографские принадлежности и аптеку и взял на себя долги компании в размере 300 000 рублей. Жена его умерла, и он жил в Авдотьине с детьми и племянниками уже безвыездно.

Последней каплей стало появление неизвестно кем изданной старообрядческой книги «История об отцах и страдальцах соловецких». Екатерине сообщили, что напечатал ее Новиков. Содержание текста показалось царице антиправославным и антигосударственным.

Скорее всего, она была в курсе и отношений Новикова с Павлом. Отношения эти исчерпывались короткой и невинной перепиской. Но Екатерина всегда помнила, что Павел, а не она, является законным наследником русского престола, всегда знала, что взрослый сын томится ролью недоросля, которую она ему отвела. И ждала, что рано или поздно он попытается ее свергнуть.

По всему выходило, что масоны затеяли заговор, чтобы привести Павла к власти, и глава их – Новиков.

12 апреля 1792 года Прозоровский получил распоряжение провести обыск у Новикова в его московском доме и в Авдотьине. В Москве нашли запрещенные к продаже книги, а в Авдотьине – печатные материалы из розенкрейцерской типографии. От произошедшего Новикову стало так плохо, что его даже не рискнули везти в Москву.

На всякий случай Прозоровский послал в новиковское имение дюжину гусар и гусарского майора. Гусары явились так эффектно и действовали так грубо, что от испуга у сына Новикова и одной из дочерей началась эпилепсия. Эта болезнь терзала их до конца жизни и превратила в глубоких инвалидов.

Детей оставили под охраной гусар, а Новикова поволокли сначала в Москву, а оттуда тайными кривыми путями – в Шлиссельбургскую крепость, где под чужим именем заточили в ту самую камеру, в которой томился когда-то несчастный наследник престола Иоанн Антонович.

Царица и без того уже боялась и ненавидела Новикова, за фигурой которого ей мнился страшный заговор. Прозоровский же своими бесконечными кляузами разжег ее ненависть окончательно. Из дерзкого и веселого журналиста, книгоиздателя, просветителя и благотворителя Новиков в глазах царицы превратился в исчадие ада и смертельную угрозу.

К нему приставили самого свирепого дознавателя – Шешковского. Но и Шешковскому не удалось добыть доказательств вины. Новикову пришлось письменно ответить на 57 вопросов, но официально отречься от своих убеждений и признать их ложными он отказался.

Заключенный

Несмотря на отсутствие доказательств, специальным указом императрицы 1 августа 1792 года Новиков был признан государственным преступником, создателем опасных тайных обществ, организатором антиправославных сборищ, имевшим тайные связи с Пруссией во время «недоброхотства» Пруссии к России, нарушителем верноподданнической присяги, издателем «непозволенных, развращенных и противных закону православному книг» и содержателем тайной типографии.

Такого страшного преступника полагалось подвергнуть «тягчайшей и нещадной казни», но государыня, «следуя сродному ей человеколюбию и желая оставить ему время на принесение в своих злодействах покаяния», милостиво ограничилась приказанием «запереть его на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость».

Новиков был единственным, понесшим наказание. Николая Трубецкого, Тургенева и Лопухина обязали жить в их отдаленных поместьях (впрочем, Лопухина матушка императрица простила). Среди петербургских масонов репрессий не было вовсе.

Екатерина целенаправленно истребляла именно Новикова. Возможно, потому, что только в нем и видела настоящего лидера, способного организовать переворот. Императрица боролась за власть, не зная, что ей оставалось жить всего четыре года.

Эти четыре года Новиков провел в крепости, имея у себя единственную разрешенную книгу – Библию – он выучил ее наизусть.

Старик

После смерти императрицы 6 ноября 1796 года новый император Павел одним из первых распоряжений выпустил Новикова на свободу.

Только однажды они увиделись – император и только что выпущенный из тюрьмы, не успевший еще бороды обрить немощный старик, в которого превратился Новиков. Павел отнесся к нему чрезвычайно ласково, предлагал деньгами возместить потерянные годы. От денег Новиков отказался. Он просил лишь ускорить затянувшийся процесс распродажи его имущества, чтобы покрыть долги «Типографической компании». Разумеется, император обещал. Разумеется, ничего не сделал.

«Он прибыл к нам 19 ноября поутру – дряхл, стар, согбен, в разодранном тулупе», – писал Гамалея, поселившийся в усадьбе друга рядом с его детьми. «Некоторое отсвечивание лучей небесной радости видел я на здешних поселянах, как они обнимали Николая Ивановича, вспоминая при том, что они в голодный год великую через него помощь получали; и то не только здешние жители, но и отдаленных чужих селений».

Авдотьино, принадлежавшее обоим братьям Новиковым, было единственным, что у него осталось – прочее имущество он распродал в пользу кредиторов.

Новиков прожил еще 20 лет в кромешной бедности, вместе с детьми, вдовой Шварца и Гамалеей. Он почти не покидал Авдотьино, мало с кем знался, много читал, занимался хозяйством, лечил и учил крестьян и, со временем заложив в опекунский совет Авдотьино, строил для них каменные дома – неслыханная роскошь.

Полвека спустя потомок Лопухина писал: «Крестьяне этого села образованнее всех в окрестности живущих, знают грамоту и оканчивают все распри сами собою, помня сентенции стариков, слышанные ими от Николая Ивановича».

Когда в 1812 году в Авдотьино пришли французы, Новиков не покинул усадьбы: «Что Богу угодно, то и будет». Мародеры в имение почему-то не зашли. Но пойманных в окрестностях французских солдат он выкупал у крестьян по рублю за человека, лечил их, кормил, «а по выходе неприятеля из Москвы сдавал их французскому начальству, не требуя, конечно, вознаграждения».

Новиков умер 31 июля 1818 года семидесяти четырех лет от роду от удара. Вскоре скончался и Гамалея, и обе дочери Новикова. В живых оставался только сын, «лежавший в постели без всяких умственных способностей».

Авдотьино же было продано за долги и выкуплено генерал-майором П. А. Лопухиным, а после его смерти было передано московскому комитету призрения для устройства богадельни и больницы.