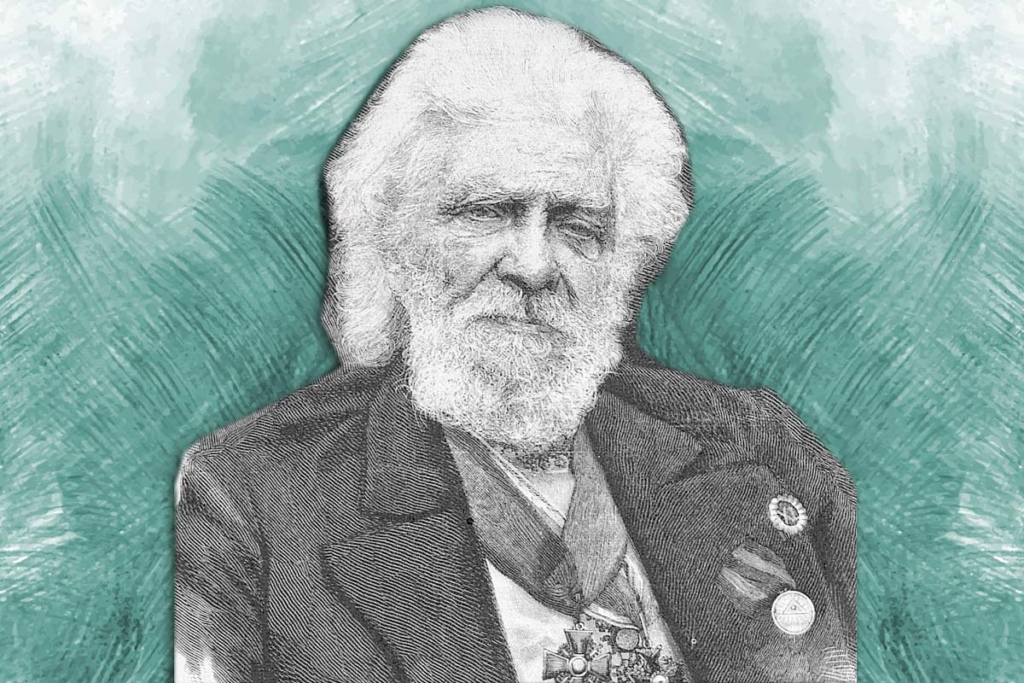

Иван (а изначально – Эдуард) Карлович Арнольд родился 25 сентября 1805 года. Ему несомненно повезло с семьей: отец, Карл Иванович Арнольд, перебравшийся в Россию из Германии, коммерсант и специалист по финансам, высоко ценил образование и был готов поддерживать своих сыновей в выборе профессии по сердцу.

Семья не была по-настоящему богатой, но жила в достатке. Обосновавшись в Москве, отец писал научные труды и руководства по финансам и бухгалтерскому учету. Таких специалистов в России не хватало, как не хватало и учебных заведений для их обучения. И за год до рождения своего старшего сына Карл Арнольд открыл в древней русской столице частный пансион для будущих финансистов и бухгалтеров, который позже был преобразован в Практическую академию коммерческих наук.

Иван был старшим из его сыновей, его ожидала вполне комфортная жизнь с гимназией, университетом и интересной работой. Но трех лет от роду маленького мальчика случайно уронили. Падение оказалось роковым: сотрясение мозга и повреждение слухового нерва. Здоровый до этого момента малыш перестал слышать.

В те годы глухих детей уже не считали слабоумными и необучаемыми, как когда-то, методы обучения для них (хотя и не безупречные) уже существовали, в Европе действовали учебные заведения для таких детей, где их учили языку жестов и давали общее и профессиональное образование.

В России же на начало XIX века не было ни одной школы для глухих детей. Нужно было по меньшей мере чудо, чтобы неслышащий ребенок стал полноценным членом общества. И чудо случилось.

Лишенные слуха и глагола

Буквально за несколько лет до этих событий вдова императора Павла I Мария Федоровна, гуляя в Павловском парке, встретила глухонемого мальчика Сашу Меллера. Ребенок, отрезанный от внешнего мира стеной глухоты, так поразил вдовствующую императрицу, что она заинтересовалась тем, как проблемы глухих детей решаются в других странах. И в конце выписала из Польши ксендза и сурдопедагога Винцент-Ансельма Зыгмунта. Он и организовал в 1806 году в Петербурге первое российское училище для детей, «лишенных слуха и глагола».

В училище, что было редкостью на тот момент, брали детей разного пола и сословий – от безродных питомцев Воспитательного дома до детей генералов и чиновников.

Это был первый серьезный опыт обучения неслышащих детей в России. Зыгмунт построил программу обучения по мимическому методу аббата де Л’Эпе. Вскоре Петербургское училище возглавил Жан Батист Жоффре, до этого заведовавший начальной школой при Парижском институте глухих. Основными задачами было умственное и нравственное развитие воспитанников и обучение их ремеслам.

Как раз в этот момент Карлу Арнольду предложили место в Министерстве финансов. Ради своего первенца он оставил Москву, любимое детище – пансион и перевез семью в столицу, чтобы иметь возможность учить своего сына.

В Петербургском училище для глухих мальчик провел три года (с 1811 по 1813 г.). Отец и сам много занимался с сыном, не уставая его развивать. Обнаружив в ребенке склонность к рисованию, он принял решение обучать его изобразительному искусству профессионально, и мальчика отправили учиться в Германию.

Два призвания

Три года он посвятил учебе в Берлинском училище для глухих и изучению рисунка и живописи в Берлинской академии художеств, еще три года провел в частном образовательном пансионе под Дрезденом, а в 1822–1824 годах прошел курс в Дрезденской академии художеств, которую окончил с серебряной медалью.

Уже став профессиональным художником, молодой Иван Арнольд решил овладеть еще одной профессией. Он хорошо знал, каково жить в мире, где слышат и говорят все, кроме тебя. Понимал, как трудно приходится детям с нарушениями слуха, если у них нет возможности попасть в специализированное училище, каких на всю огромную империю имелось всего два – помимо Петербургского, к тому времени открылось еще Варшавское.

Поэтому Иван Арнольд посвятил еще два года своей жизни тому, чтобы изучить сурдопедагогику. Для этого он объехал разные специализированные школы и пансионы Германии в Берлине, Штутгарте, Гейдельберге, Лейпциге, осваивая их методы обучения и стараясь применить их к русскому языку и российской реальности.

Петербург

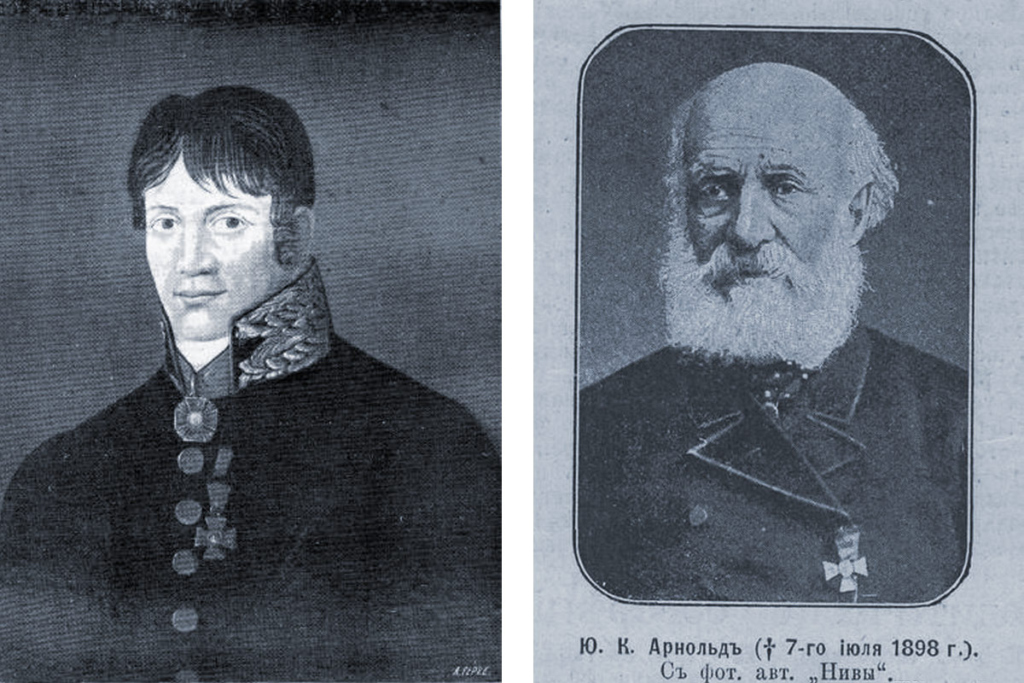

Ровно 200 лет назад, в 1825 году, он вновь пересек границу и вернулся в Россию. Обосновался в столице, где жила семья. Помимо Ивана в семье было еще двое братьев, каждый из них выбрал себе профессию по душе и преуспел в ней.

Средний сын, Федор Карлович, любил растения, посвятил им жизнь и стал «дедушкой русского лесоводства», профессором лесных наук, крупным деятелем в своей сфере и преподавателем земледельческой академии (будущей Тимирязевки).

Младший, Юрий Карлович, с детства был склонен к музицированию и со временем стал музыкантом, известным музыкальным педагогом и критиком.

Иван же работал художником в Эрмитаже, рисовальщиком и топографом в департаменте государственных имуществ. Его первая профессия кормила его, но он не переставал мечтать о второй. И в 1840-х годах ему наконец удалось посвятить себя ей.

Сначала это было что-то вроде подработки, когда Арнольда пригласили в качестве гувернера к глухому мальчику. Очевидно, этот опыт ему понравился и укрепил его в решении заняться сурдопедагогикой.

В 1852 году там же, в Петербурге, он открыл маленький частный пансион – всего на пятерых мальчиков. Но четверо из пяти были мальчики из неимущих семей, и обучение для них было бесплатным. Финансово пансион поддерживал Павел Веймар – он тоже был российским немцем, тоже был глухим и разделял заботы Арнольда о будущем детей с нарушениями слуха.

Он учил детей читать, писать и считать, рисовать и писать красками – это был надежный кусок хлеба. Результаты были неплохи, но развивать свою школу в Петербурге, где уже существовало довольно крупное училище, в котором он когда-то учился сам, было сложно.

А вот в Москве ни одной школы для глухих по-прежнему не было. Хотя город по тогдашним меркам тоже был очень крупный – там жили 360 тысяч человек. Там открывались совсем другие перспективы.

Москва

Арнольд вернулся в Москву, которую покинул маленьким мальчиком. И 1 августа 1860 года по специальному разрешению императора открыл там на собственные средства первое в городе учебное заведение для глухих детей.

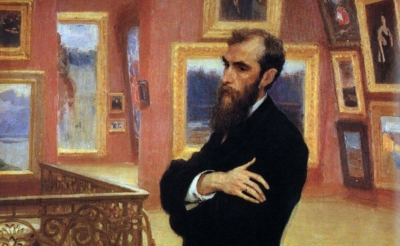

Вскоре он обратился за помощью к Городской думе, и дума его начинание поддержала. Поддержали и крупные предприниматели, и благотворители города, в частности – Павел Третьяков, основатель знаменитой художественной галереи.

Именно Третьяков приобрел для училища владение на Донской улице – бывшую купеческую усадьбу, на территории которой было выстроено новое трехэтажное здание. Туда в 1876 году и переехало училище – ныне это дом по адресу: Донская, 37.

Обучение в училище Арнольда было платным для тех, чьи родители имели возможность платить. Содержание 10 воспитанников из малоимущих взяла на себя Московская городская дума. Чуть позже она ввела еще две именные стипендии.

В 1869 году училище официально получило название Арнольдовского, а благотворительный комитет, финансирующий его, был преобразован в Попечительное об Арнольдовском училище общество. В общество входили богатые и уважаемые жители Москвы, а председателем общества на протяжении почти 30 лет до самой своей смерти оставался Павел Третьяков.

В училище принимали детей 7–12 лет, их обучение занимало 6–10 лет в зависимости от возраста и усвоения программы. Дети не только осваивали жестовый язык и учились общаться друг с другом и с внешним миром. Они получали полноценное общее образование по программе, близкой к программе уездных училищ.

Кроме того, воспитанников учили шить, сапожничать, работать в типографии, столярной и переплетной мастерских. В мир они выходили, имея профессию и возможность обеспечить себе полноценную жизнь.

Помимо этого, училище стало одним из центров формирования русской школы сурдопедагогики, где оттачивались методы обучения и воспитания неслышащих детей.

Последние годы

Училище развивалось и процветало, но его основатель старел. Здоровье Арнольда ухудшалось. В 1879-м он оставил Москву и перебрался в Санкт-Петербург, где еще три года проработал преподавателем в училище, которое когда-то окончил сам. В 1882 году 77-летний педагог наконец вышел в отставку.

Он прожил долгую и плодотворную жизнь. Ивана Карловича Арнольда не стало 26 апреля 1891 года. Он был похоронен на Смоленском православном кладбище.

А Московское училище для глухих надолго пережило своего основателя. С 1887 года по ходатайству училища дума учредила еще 20 стипендий, и с тех пор на обучение 32 человек из числа малоимущих перечислялось 9600 рублей – вполне щедрое по тем временам содержание.

С 1900 года после смерти главного благотворителя училища его стали называть Арнольдо-Третьяковским. Теперь учебное заведение находилось в введении городского управления. В 1914 году в училище воспитывались 117 мальчиков и 84 девочки из самых разных семей.

После революции, в 1918 году в здании училища был открыт институт глухонемых, проработавший там до эвакуации 1941 года. Впоследствии в здании размещались различные организации, потом лицей, сегодня там работает Дом научно-технического творчества молодежи.

Новые власти продолжили развивать систему образования для детей с нарушениями слуха. Но основа этой системы была заложена в XIX веке – такими энтузиастами и первопроходцами, каким был Иван Арнольд.