Лиза вернулась оттуда с круглыми глазами

Директор благотворительного фонда «Дом друзей» – врач, клинический психолог, журналист. Занималась частной психотерапевтической практикой, была главным редактором небольшого бизнес-издания. В 2011 году пришла работать волонтером в фонд «Справедливая помощь» Доктора Лизы. В 2012 году стала заместителем Лизы Глинки в фонде. В 2014 году вместе с Лизой начала выезжать в ДНР для помощи раненным детям. В 2015 году завершила свое участие в поездках. После гибели Лизы Глинки основала собственный фонд «Дом друзей», продолжив работу в сфере помощи бездомным людям, попавшим в кризисную ситуацию. Продолжает работать в сфере помощи взрослым людям, попавшим в беду: старики, больные, бедные, бездомные.

Когда началась война в Донбассе, Лиза Глинка сразу подняла вопрос: что будет с людьми? Мы стали искать выходы, связались в Донецке с медиками и узнали, что действительно есть раненые, в том числе дети. А вскоре в водонапорную башню попал снаряд, и местная больница осталась без воды, детям не могли проводить диализ.

Надо было куда-то вывозить этих детей, чтобы их могли лечить. Тогда Лиза предложила коллегам по СПЧ (Совет по правам человека – прим. ред.) подключиться, в основном мужчинам, она просила, чтобы они поехали с ней. Большинство отказалось. Лиза дико негодовала по этому поводу.

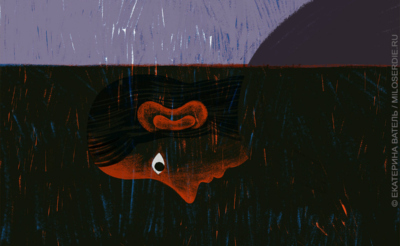

До этого она съездила в Донецкую область один раз, просто на разведку, посмотрела, что там происходит, и приехала с огромными глазами. «Это война. Надо помогать. Это не кончится в ближайшее время», – сказала она.

Но она так и не нашла, кто бы был готов ехать. И тогда я сказала – поедем вместе. Тогда я работала в фонде Лизы Глинки «Справедливая помощь». И мы начали ездить.

Нет разницы, русский ты или украинец

Мы мотались по больницам, по аптекам, скупая там лекарства, пока еще работали аптеки и пластиковые карты. Кстати, выяснилось, что в больницах лежали не только солдаты из ополчения, но и украинские солдаты. И врачи не смотрели, чей это солдат, просто помогали, тяжелых раненых было много.

Врачи не должны быть в политике, как и НКО, они должны помогать тем, кто нуждается в помощи. Если человек оказался в проблемной ситуации, я могу ему помочь. Так же и с врачами.

И украинские врачи были абсолютно адекватны. Однажды мы пересылали груз через Киев, когда уже не было прямого сообщения с Донецком. Мы предложили переслать половину для больниц Киева, половину для больниц Донбасса. Мы взаимодействовали с украинским Красным крестом.

В другой раз мы передавали в Харьков детей из детского дома, позже передавали туда деньги, продукты, медикаменты. Истерии или неприятия не было. Мы вообще не чувствовали такого: «Я врач из Украины, а вы из России». Мы работали ради людей, вместе.

В те дни министром здравоохранения ДНР стал Андрей Пруцких. Он активно подключился к вывозу раненых детей и людей с тяжелыми заболеваниями. Очень активно помогал и местный фонд «Доброта» и его руководитель Яков Рогалин.

РЖД пошла навстречу: нам давали несколько вагонов, специально подцепляли их к составу. Но вскоре совсем все разбомбили. Когда в Донецк уже нельзя было ездить, мы ездили туда, куда вообще доходили поезда. Потом подключился СК РФ, МЧС, раненых начали транспортировать самолетами МЧС.

Мы взаимодействовали с врачами, которые наблюдали детей с самого их рождения. Все документы пересылались в Минздрав РФ. А здесь в России уже была настроена система, когда детей, которых мы привозили, сразу развозили по больницам.

Нас обвиняли, что мы везем детей на органы

Каждый раз, когда мы на поезде пересекали украино-российскую границу, проверяющие устраивали истерику: «Москали вывозят наших украинских детей на органы!» Когда мы ехали туда – воспринимали просто, «две тетки едут», а обратно – всегда крик и истерика. Причем пограничники мужчины были более тактичны, а вот столкнуться с пограничниками-женщинами было кошмаром.

На связи с нами были сразу все ведомства, какие возможно, потому что не исключалась возможность нашего ареста. Но ни единого ребенка мы не вывезли без документов. Я лично тщательно проверяла все документы. Без нотариально заверенной доверенности от родителей детей мы не брали (если, например, с ребенком ехали бабушка или дедушка). Родители обычно ехали с нами, детей без сопровождения мы вообще не везли.

Мы успевали обернуться примерно за пять дней. У нас сразу образовались связи с местными докторами, они уже заранее готовили больных, присылали нам эпикризы, документы, мы говорили, что нужно из документов ребенку и родителям, предварительно готовили в московских клиниках места, где их могут принять.

В Донецке нас встречали Яков Рогалин или Андрей Пруцких, и сразу начиналась работа. Нам привозили документы и детей, мы принимали в областной донецкой больнице. Мы понимали, какое количество детей мы берем, я ехала на вокзал и договаривалась о вагоне на определенное число.

Нам цепляли плацкартный вагон для более сохранных детей и мягкий вагон для тяжелых. Или плацкарт и купе. Бывало, что мы за один раз вывозили и восемь, и 30, и 40 человек. Сопровождали мы их сами, без врачей. Спали по часу, по очереди. То я, то Лиза – час поспишь, потом смена, надо идти на обход.

Если бы мы были дома – нас бы убило

Мало кто оставался в Москве из наших подопечных. В основном все возвращались назад, с некоторыми мы до сих пор поддерживаем связь. Люди боялись войны, но там – их дом. Они хотели возвращаться.

Кто остался там – они продолжают жить ровно так же, сидеть в ванной комнате, когда обстреливают. Это обычно самое безопасное место в квартире. Людям сложно уезжать. Все же там работа, налаженный быт, свое жилье. Уезжать в Россию в неизвестность сложно.

Даже сейчас эвакуация – это страшно, ведь надо бросить все, люди едут с тем, что могут взять в руки. Домашние животные остаются там, добавляется еще и чувство вины. Те, у кого лежачие родственники, остаются там. Жизнь у людей все равно рушится, это тяжело. Но многие не уехали. Или вернутся обратно. Это родина, мощные корни, место, где выросло не одно твое поколение.

Однажды мы вывезли на лечение подростка, мальчику ставили тяжелую форму эпилепсии. Не могли разобраться, что с ним: вроде бы спортивный, а в какой-то момент начинал терять сознание. Он был единственным ребенком у своей мамы. Мама с сыном лежали в больнице, его полностью обследовали.

И вот наконец мама пришла за обратным билетом. И говорит: «Не знаю, радоваться или плакать. Вроде бы такой счастливый день – у сына эпилепсии нет! Это же счастье! Нашли другое заболевание, прописали адекватное лечение, врачи сказали, все пройдет в момент роста. Но в этот же день мне позвонили родители. Наш дом рухнул под прямым попаданием снаряда. Получается, мы без дома. Но зато, сын здоров, и, если бы мы были не здесь в больнице, а там дома, нас бы убило». Это была судьба. Получается, мы вывезли их, чтобы спасти им жизнь.

Хотя бы красивой умру

Обстрелы там были всегда. И это очень страшно. Город красивый, по-южному мягкий, располагающий к хорошим эмоциям. И среди этого – мешки с песком, пулеметные гнезда, люди в касках с автоматами, военная техника, блокпосты. И при этом ты видишь, как его любят жители.

Стекла от обстрелов повываливались, разбились, а утром люди выходят из домов и снова и снова все убирают. Война – а девушки ходят в туфельках, с сумками в тон. Идут на маникюр! Говорят: «Вдруг бабахнет – так хотя бы красивой умру». Это такое снятие стресса.

Едешь через поля из одного города в другой, вокруг тебя солнце и подсолнечники… и вдруг стоит в таком поле среди подсолнечников танк, и пушка направлена на дорогу. Как будто ожившие кадры из советских фильмов о войне. Только ты внутри этого.

Когда мы перемещались по городу, периодически начиналась стрельба. Местные жители уже наладили сообщение между собой, передавали друг другу, где стреляют и как объехать. Из точки А до точки В ехать 3 км, а мы могли ехать 20 км. Останавливались, пережидали.

Однажды мы вывозили детей, ехали на двух автобусах. Блокпост проехал первый автобус, второй сломался, мы ждали два часа в районе обстрела. Когда в бетонные блоки, которые стояли у дороги, попадали пули, из них вылетала цементная пыль… Вот тогда мы поняли выражение «пуля-дура» – прилетит, и все. Охраны с нами не было, мы ехали сами. С такими же невооруженными людьми. Мы старались быть вне конфликта и не привлекать к себе внимание.

Было, когда бомбили прямо рядом с гостиницей. Там окна в пол. И мы прятались, спали за кроватями на полу. Несколько раз нас просили спуститься в подвал, в бомбоубежище.

Когда боишься высоты, но все время нужно прыгать

Когда ты внутри ситуации, под бомбежками, то мозг отключается, ты ни о чем не думаешь, просто есть задача, которая требует максимальной концентрации, все остальное уходит на второй план.

Однажды трехлетняя девочка мне рассказывала, как что звучит: «Так летит граната, а это – баллистическая лакета». Я слушала ее, и мне стало дурно. Я поймала себя на мысли: «Что я здесь делаю?»

Вот в такие моменты высокие идеалы отступают. К сожалению, мы не были застрахованы ни от каких рисков. Моя гибель моей семье принесла бы горе, но ни в коем случае никому бы не помогла.

Но все эмоции проступали потом, когда можно было вздохнуть спокойно. Например, мы садились в поезд, и вот тогда нас начинало потряхивать. Первый раз, когда мы с Лизой вернулись из командировки и сразу из поезда приехали в фонд, нас обеих трясло. Мы много рассказывали обо всем, практически рыдали.

Приходили новые и новые люди, и мы рассказывали по новой. Это была какая-то словесная истерика, перегруз психоэмоциональной системы, надо было выговориться. Но потом уже было проще: второй раз уже иначе все воспринимаешь.

А ведь мы не всегда слышали слова благодарности. Иногда нам говорили: «Мы и не должны говорить вам спасибо! Вы нам обязаны, потому что вы виноваты в этой войне».

Это мы слышали от людей, чьих детей мы вывезли, спасли, их прооперировали, вылечили. И все равно часть этих родителей считали, что мы, народ России, виноваты, что они страдают. Они приехали с камнем за пазухой. Мы понимали, что спорить или что-то доказывать бессмысленно. Просто благодарили их, что они доверились нам. Да и некогда было: работа шла круглосуточно.

Понимаешь, что этого не должно быть. Особенно когда ты видишь это своими глазами. Когда идешь в подвал, где сидят 30 семей с детьми, и все они зеленые от страха. А когда заканчивается обстрел и открываются двери, детишки бегут тут же на свет, на улицу, а матери за ними, потому что боятся, что они там увидят или схватят в руки. А ты на все это смотришь словно со стороны.

Война разрушает всех.

Я всегда боялась войны. Хоть и родилась в мирное время. Но я не люблю книги и фильмы о войне. Это страшно. Это словно когда ты боишься высоты, но тебе все равно все время приходится прыгать. Мне было очень тяжело видеть там, что война – это ровно то, как это описывалось в книгах, показывалось в фильмах.

Очень сложно потом. Я поняла на себе, что это такое, когда люди возвращались с Великой Отечественной войны и не могли вписаться в жизнь. Или когда парни из Афгана возвращались сломанными, и в них просыпались демоны. Война – это яд. Кажется, что только там есть смысл.

Люди, которые были на войне, начинают думать, что мирный житель ничего не понимает в жизни. Это я помню по себе: ты видишь снова нарядных людей, вечно не спящий город, яркие праздники, слышишь, что люди веселятся, начинаешь к ним плохо относиться. Приходится работать над собой, но если жить в атмосфере войны долго, то себя уже можно и не перебороть.

В 2015 году я прекратила участвовать в выездах. Это не моя война. Погибнуть там были высокие шансы. Я поняла, что моя ценность выше для моей семьи, для моих родителей и детей, чем для всего остального мира. Почувствовала, что сама стала жестче, нетерпимее к людям, очень сильно изменились не в лучшую сторону те, кто участвовал в гуманитарных миссиях.

С учетом моего образования и практики, это легко просматривалось. К тому же все чаще стали звучать слова от родителей, получивших здесь обширную помощь для своих детей, о том, что «вы нам должны, вы виноваты, что сразу не поддержали и бросили». Я же считаю, что я должна только одно: честно и добросовестно делать то, что могу – лечить, спасать, любить людей.

Андрей Пруцких, врач благотворительного фонда «Дом друзей», первый министр здравоохранения ДНР

«Меня вызвали в администрацию и объявили министром»

Уроженец города Мичуринск Тамбовской области. Всю жизнь работал в медицине. В 1975–1981 учился в Ленинградском медицинском институте, в 1981–1985 годы работал главврачом в районах Костромской области. В 1985 году переехал в Донецк. В 2014 году стал первым министром здравоохранения ДНР. В 2014 году стал полномочным представителем фонда «Справедливая помощь» Доктора Лизы в ДНР и ЛНР. По просьбе Лизы Глинки для работы с подопечными фонда подал заявление на переезд в РФ и переехал в Россию в 2016 году. После гибели Лизы Глинки с 2016 года по 2020 год был помощником и волонтером фонда «Дом друзей» Ланы Журкиной, с 2020 года по настоящее время работает в Фонде «Дом друзей» врачом.

Когда на Украине в 2014 году начались военные события, постепенно у нас в Донецке сформировался первый медицинский отряд. Мы помогали пострадавшим. Вновь сформированное правительство ДНР выделило нам несколько комнат прямо в помещении Донецкой облгосадминистрации, куда мы доставляли раненых.

Я обратился к руководству, что надо убирать людей с оружием из гражданских больниц, нужен военный госпиталь. Да и перестрелки могли возникать прямо в больнице. Мне дали помощников, мы нашли действующее, но пустующее помещение – два корпуса больницы с оборудованием в центре города. Как раз из Славянска пришел транспорт с 30 ранеными.

Через сутки мы уже запустили госпиталь. Со стороны Украины пошли провокации: якобы мы захватили больницу, выставив больных прямо с кроватями на улицу. Меня вызвали в администрацию ДНР, я думал, хотят разбираться, а оказалось, меня рекомендовали возглавить министерство здравоохранения ДНР. Так я стал первым министром здравоохранения этой республики.

Опыт за плечами был большой – всю жизнь я работал врачом, в том числе в свое время четыре года был главврачом в Костромской области.

В этот момент мы и познакомились с Доктором Лизой. Я был лишь три часа как министр – и состоялся наш первый разговор. Лиза возмущалась: как мы могли выбросить людей из больницы? В ответ я пригласил ее в госпиталь. Увидев, как все организовано, Лиза успокоилась. Мы начали готовить список нужных медикаментов.

Украинская сторона помогла вывезти детей

Одним из первых наших общих дел был вывоз детей, причем на территорию Украины. В километре от аэродрома Краматорска стоял детский дом, он оказался под обстрелом. В нем жили 36 сирот с тяжелой инвалидностью. Мы договорились с главврачом харьковского дома детей-инвалидов, и они их взяли.

В передаче детей была задействована и харьковская областная администрация, правительство ДНР тоже поддержало решение. Но операция происходила тайно. А если бы их эвакуировали в Россию, это можно было бы расценить как кражу детей, ведь опекуном сирот считалось украинское государство.

Украинская сторона заявила: едет только одна машина скорой помощи с Лизой и детьми. Так мы вывозили по очереди по 5–6 детей, самым старшим из которых было меньше четырех лет.

Перед последней поездкой Лиза сказала: «У меня такое чувство, что меня назад не выпустят или убьют».

Среди детей был и очень тяжелый ребенок, паллиативный. Он был нетранспортабелен, мы положили его в реанимацию детского отделения больницы. Решили с Лизой, что она отвезет последнюю партию детей и скажет, что ей нужно вернуться еще за этим тяжелым мальчиком. Так Лизу выпустили.

Мы сели сразу ко мне в машину и уехали в Донецк. Кстати, в результате этой операции наши дэнээнровцы чуть не расстреляли меня, обвинив в том, что я совершил киднепинг, но Александр Бородай, глава ДНР, вышел на связь и остановил их.

Совместная ответственная и рискованная работа сблизила нас с Лизой, мы подружились.

Богдан и Юля

Одним из запомнившихся случаев был вывоз в Россию мальчика Богдана и девочки Юлии Куренковой.

В городе Снежное украинский самолет обстрелял дома. Рухнул подъезд одной из пятиэтажек. Я вышел из больницы, а тут как раз едет пожарная машина. На ней ехала наша активистка-волонтер Людмила Ежунова, известная в Донецке, у нее позывной – Дед Мороз, помогала всем.

Она кричит: «Стой! Там ребенок в тяжелейшем состоянии». Под завалами обнаружили живого ребенка. Мать погибла. Начали его доставать из-под завалов. Шесть часов на животе Богдана лежала бетонная плита. Когда его достали, мы немедленно доставили его в реанимацию Донецкой детской областной больницы.

Туда же из Горловки доставили Юлю Куренкову, 14-летнюю девочку, всю в ранах. Видеть детей израненными было ужасно.

На тот момент у нас оставалось меньше врачей, треть уже уехала, в том числе три главврача областных больниц – детской областной, областной травматологии и донецкой ЦКБ. Приехала Лиза, мы начали готовить детей к эвакуации.

Шесть дней Богдан был нетранспортабелен, но реаниматологи его вытащили, за время ожидания была сформирована группа детей с родителями для эвакуации на лечение на территории РФ. Мы поехали. Донецк был под обстрелом, колонну скорых от областной детской больницы до вокзала Донецка вели сотрудники МВД, ГАИ.

Это был последний поезд из Донецка на Москву. Нам выделили вагон под детей, из них двое были лежачими – Богдан, его сопровождал дедушка, и Юля Куренкова с мамой. Мы попали под обстрел и поехали окольными путями, опаздывали, поезд пришлось задержать. Детей отправить успели.

Мы вывезли около 600 детей

Позже мы были на связи с Рошалем. На тот момент я уже не был министром, но Леонид Михайлович звонил мне напрямую, я сообщал ему состояние тяжелых травмированных детей, и мы принимали решение об эвакуации и способах транспортировки.

Одним из первых был Ваня Воронов – взрывом снаряда оторвало обе ноги и руку, повредило глаза. У нас были еще тяжелые дети. Девочка 14 лет, с такими же тяжелыми ранениями, как у Юли Куренковой. Она с родителями пряталась в подвале своего дома в Макеевке, но не успели закрыть люк в подвал, начался обстрел.

Ее отца убило на ее глазах, девочке разнесло ногу. Необходима была срочная эвакуация в Москву, иначе бы она осталась без ноги. Мамы в скорую с врачами не помещались, я вез их на своей машине. Мы доехали через границу до ростовского аэродрома, в Москве детей принял Рошаль.

Потом Лиза добилась от правительства РФ, чтобы приняли постановление об оказании помощи детям Донбасса, началось финансирование этой работы. Правда, в документе говорилось об эвакуации только в виде экстренно-массового вывоза детей, и финансирование касалось только оплаты лечения в российских клиниках.

В условиях нехватки специалистов, оборудования и медикаментов приходилось брать на эвакуацию только детей, состояние которых было критически тяжелое, а организовать жизненно необходимую высокопрофессиональную высокотехнологическую медицинскую помощь на территории ДНР мы не могли.

Мы смогли помочь и тем, кто оставался в ДНР и ЛНР, – организацией консультаций с ведущими специалистами РФ, доставляли гуманитарную помощь, в первую очередь жизненно важные медпрепараты, которые Лиза доставала с присущей ей энергией в РФ, а иногда и за рубежом. А у нас были эвакуации и экстренно-массовые больных, и экстренно-индивидуальные.

Мы с Лизой продолжали работать. Каждый месяц мы эвакуировали на лечение 15–20 детей. По представляемым мной документам Лиза готовила транспорт на территории РФ, я – на территории ЛДНР. Лиза назначила меня полномочным представителем МОО «Справедливая помощь» на территории ЛНР и ДНР.

Как-то мы вывозили одного тяжелого ребенка, он родился с опухолью кишечника. Водитель спросил: «Как будем ехать, как обычно – через „яму« (это центральный автовокзал)»? Я почему-то решил, что поедем по прямой. Когда добрались до больницы, врачи удивились: «Как вы смогли проехать?» Оказывается, был обстрел и как раз разбомбили все у центрального автовокзала.

Мама мальчика потом сказала: «Ты дважды спас моего сына». Сейчас этому ребенку уже пять лет, его тогда успешно прооперировали.

Когда мы везли детей, останавливаясь на трассе в случае необходимости, естественные надобности справляли прямо у колес автобуса (обочины могли быть заминированы или хранить неразорвавшиеся боеприпасы). Было уже не до стеснения, отходить было нельзя ни на шаг.

В каждой эвакуации участвовали около 50 сотрудников различных ведомств. И волонтеры, и сотрудники МОО «Справедливая помощь», и водители, и те врачи, которые готовили документы, и бригады реанимационных скорых ЛДНР и РФ, и сотрудники МВД и МЧС. Оказывали помощь и СК РФ, и таможенная служба РФ вместе с пограничной службой. Благодаря труду и смелости каждого из этих людей были спасены сотни детских жизней.

В итоге с 2014 по 2016 год, до гибели Лизы, мы эвакуировали и организовали оказание медицинской помощи более чем 600 детям. На месте, на территориях ЛДНР, помощь оказали более чем 5000 детей с различными заболеваниями.

Он закрыл голову папкой с бумагами и побежал

Время было спрессовано. Еды не было, магазины закрыты. Раздавали хлеб на улицах. На каждый район Донецка – одна социальная столовая по талонам. Старики отказывались уезжать, семьи шли на разрыв.

Маленький ребенок, обстрелы, а бабушка и дедушка отказываются ехать – как быть? Одни уезжали, другие оставались. И часто оставались пожилые. Люди голодали. Потом мне все-таки удалось организовать с целью диспансеризации поквартирные обходы с волонтерами.

Мы обнаружили в квартирах 60 умерших одиноких пожилых людей – люди умерли от неоказания медицинской помощи и просто от голода. Позже начали уже давать пайки, тушенку, но бабушка не может ни открыть эту банку консервов, ни съесть. Такая помощь не всегда помогала.

Все жители Донецка побывали под обстрелами. Это очень страшно. Когда слышишь рев низко летящего самолета, хочется просто куда-то зарыться и не откапываться. Стоит сказать, что человек, переживший войну, стрельбу, лично на своем опыте это все прошедший, серьезно страдает психологически.

Я помню случай, когда я проезжал мимо магазина и увидел над улицей вертолет. Ездили мы так, чтобы если что тут же выпрыгнуть из машины – ремень отстегнут, дверца приоткрыта. Из магазина как раз вышел мужчина в возрасте, в костюме, в галстуке, с папочкой.

Я смотрю на него, на вертолет, думаю – куда он побежит, если начнется стрельба? А мужчина, увидев вертолет, прикрыл свою голову папочкой и побежал по улице. Это рефлекс! Люди жили в постоянной панике.

Я видел в России, как семья идет по улице, и вдруг хлопок, выхлоп автомобиля. Они дружно упали лицом вниз под забор и накрыли голову руками. Работает рефлекс. Я понял, что они «оттуда».

У одного нашего пациента, мальчика, острая психологическая реакция на громкий звук – рефлекс после жизни в атмосфере постоянной стрельбы. Спонтанное резкое повышение температуры до 41–42 градусов. То есть у людей проявлялись реакции вплоть до серьезных соматических расстройств, психоневрологических нарушений.

«Я знаю, мы все равно все погибнем на этой войне», – говорила Лиза.

Когда ты занят этим делом, о собственной безопасности ты просто не успеваешь думать. А у остальных срабатывает рефлекс.

Человек, оказавшийся на войне, ни разу в жизни не должен больше оказаться в подобной же ситуации. Иначе все обретенные нарушения психики, реакции мгновенно возвращаются. И лечению это не подлежит.