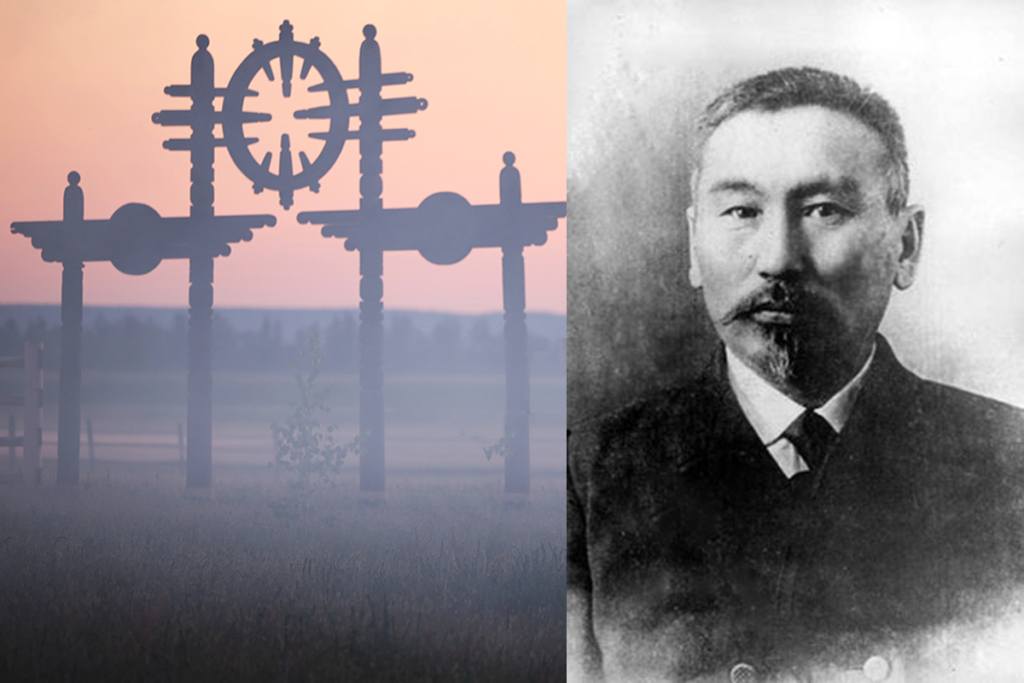

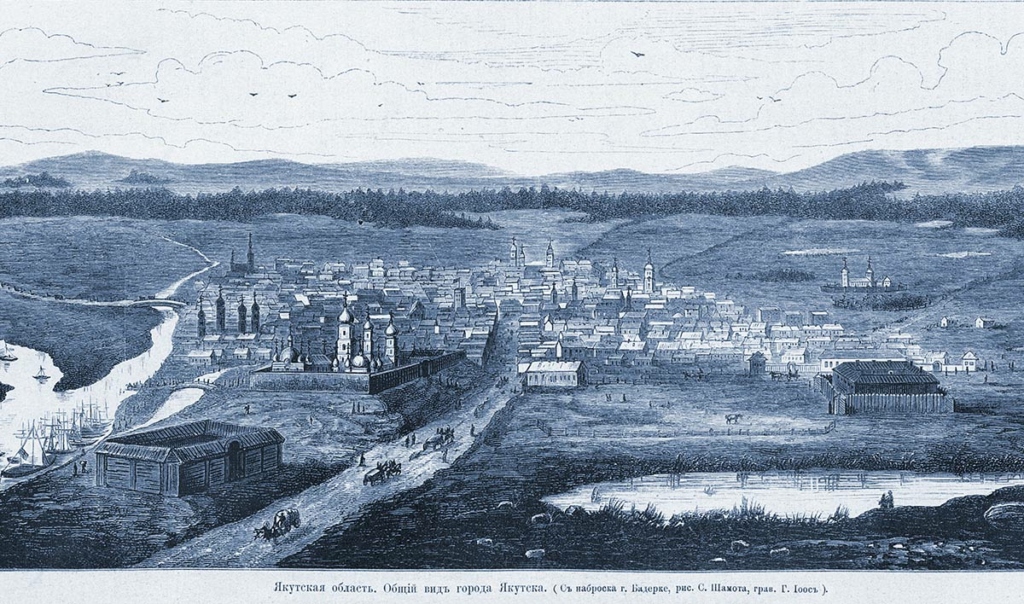

Представьте себе карту России второй половины XIX века. Отмерьте примерно верхнюю правую треть – практически всю ее занимала Якутская область. Приблизьте изображение и найдите на этой огромной территории Якутский же округ. Приблизьте еще – где-то там должен быть Ботурусский улус. А в нем – совсем крошечная точка – Жохсогонский наслег (селение). Там и родился Прокопий Сокольников.

А теперь верните изначальный масштаб. Той крошечной точки практически не видно на карте гигантской империи. Для тех, кто живет в Центральной России, эта земля не реальней Земли Санникова. Люди, живущие там, коренные жители Севера, презрительно именуются «инородцами». На собственной родине им отводится роль граждан второго сорта, а вся территория Якутской области превращена в одно большое место ссылки. Образование, медицинская помощь, возможность саморазвития и построения карьеры для представителей коренных народов большая редкость.

Наш герой, как большинство людей вокруг него, мог прожить тяжелую, печальную и короткую жизнь. Но у него была мечта. И особенная судьба. Он был как Форест Гамп, который просто бежал вперед, а вокруг него – «без всякой видимой причины» – сами собой образовывались удивительные события и люди, менявшие его жизнь и жизнь страны.

Якутск. Школа

Стать врачом для якутского мальчика, родившегося в 1865 году, было заведомо несбыточной мечтой. Здравоохранения в Якутии на тот момент не существовало вовсе. Действовала, конечно, народная медицина – и это не только шаманы, но и более знакомые нам массажисты (иблисииты), костоправы (отосуты), кровопускатели (ха пииты).

Время от времени местных жителей лечили заезжие врачи, а то и всякий, у кого найдется охота и старенький «Лечебник» – христианские миссионеры, каторжные и сосланные «на житье в Лену», включая декабристов, штатные доктора воинских частей, экспедиций и т.п. Даже к концу XIX века на всю Якутскую область было всего 9 больниц и 161 больничная койка.

Отец Прокопия Сокольникова был крестьянином, но весьма уважаемым – старшиной рода. Возможно, поэтому Прокопия смогли отправить на учебу в селение побольше – Чурапчу, где имелось четырехклассное народное училище, а после его окончания в 1881 году – в Якутскую прогимназию.

Якутск на тот момент – даром что областной центр – больше походил на небольшой поселок. Основную часть его образованного общества составляли ссыльные. Не удивительно, что юноша, тянущийся к знаниям, сошелся с ними, перенимая революционные взгляды.

Возможно, с этим связан конфликт, возникший у Прокопия с руководством прогимназии, из-за которого в 1887 году он перевелся в Якутскую духовную семинарию. Но затем ему пришлось перевестись еще раз, на этот раз – в семинарию Томска. И здесь уже была гораздо более приятная причина: в Томске открылся первый и единственный на тот момент университет на территории Сибири, и в него можно было поступить не только гимназистам, как везде в империи, но и выпускникам семинарий. Так в 27 лет Прокопий стал наконец студентом медицинского факультета.

Томск. Эпидемия

Знания в университете давались не только теоретические: студенты активно работали в новеньких факультетских клиниках, включая «заразный барак». В 1892 году с другими студентами-медиками Сокольникову довелось принять участие в борьбе с эпидемией холеры.

Болезнь пришла из европейской части страны – точнее, приплыла на барже вместе с очередной партией арестантов. Несмотря на то, что власти были извещены заранее, и принимались некоторые заградительные меры, эпидемия быстро охватила губернию. За полгода на территории губернии были зарегистрированы около 17 тысяч случаев заболевания холерой, в результате которых более 9 тысяч больных умерли.

Существовавшие методы лечения, мягко говоря, не отличались эффективностью. В брошюре, распространявшейся властями среди обывателей, основными рекомендациями были липовый или мятный чай, а также «на живот положить горячей золы или овса в салфетку и горчичник». Основным методом борьбы с распространением инфекции была борьба с нечистотами, дезинфекция выгребных ям и колодцев и, конечно, просвещение.

В деревнях, где жертв холеры было особенно много, жители нередко впадали в панику, отказывались подчиняться, воспринимали приезжающих медиков как вредителей, всячески противились принимаемым мерам, а за дезинфекцию колодца – зрелище в высшей степени подозрительное, как если бы у колодца орудовал отравитель, – могли и забить до смерти.

Острый дефицит медперсонала заставил вывести на борьбу с холерой всех студентов-медиков, работавших наравне с более опытными коллегами. Для Прокопия Сокольникова и его товарищей холерная эпидемия стала настоящим боевым крещением.

Нижний Новгород. Выставка

Следующим эпизодом своей жизни Прокопий Сокольников обязан человеку, которого до этого ни разу не видел. Человек этот и тогда уже был широко известен в стране, сегодня же это – персонаж из школьных учебников: знаменитый географ, путешественник, исследователь, бессменный вице-президент Русского географического общества Петр Петрович Семенов, позднее названный Семеновым-Тян-Шанским.

А получилось так, что в 1896 году друг детства Сокольникова, с которым он вместе учился в прогимназии, был направлен уполномоченным от Якутской области Иркутской губернии на Всероссийскую промышленно-художественную выставку. Там же оказались двое других его друзей по прогимназии. И там же, в Нижнем Новгороде, Сибирским отделом ярмарки заведовал Семенов.

Познакомившись со знаменитостью, друзья предложили ему задействовать в работе выставки еще одного большого знатока Сибири – их товарища Прокопия. Сокольникова вызвали в Нижний.

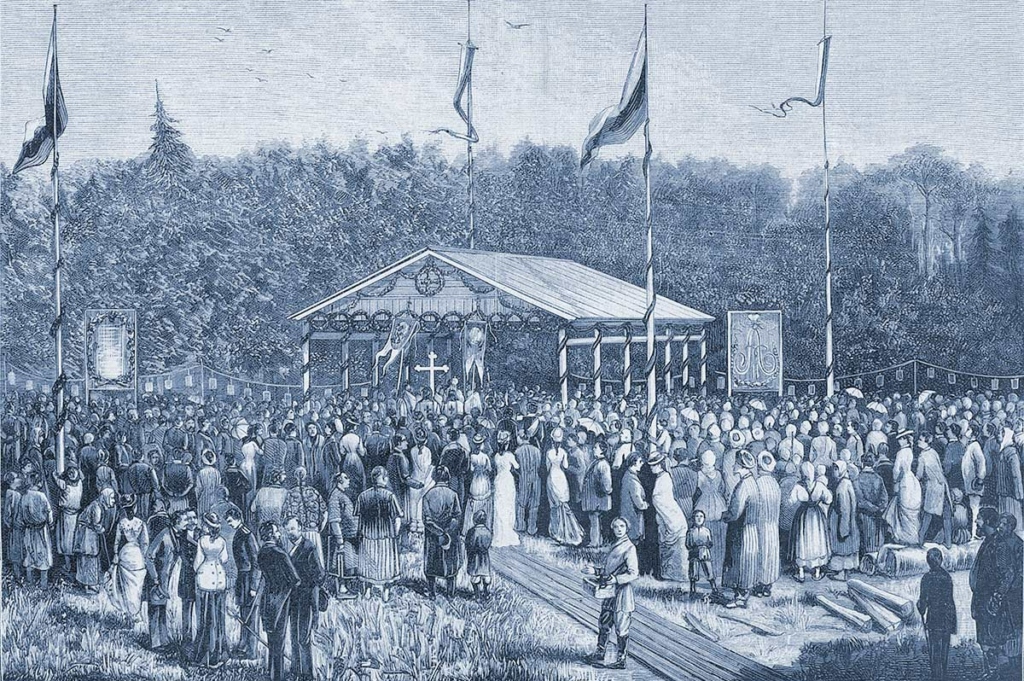

Выставка была крупным событием в жизни России. Специально для нее строились здания театра и биржи, новые гостиницы, устраивались фуникулеры, был пущен первый в России электрический трамвай. Общая площадь выставки достигала 25 тысяч квадратных саженей – неделя, не меньше, нужна, чтобы все обойти. В устройство было вложено больше 10 миллионов рублей, она должна была знаменовать необычайный подъем и расцвет российской экономики. И она его знаменовала. За время работы ярмарку посетил миллион человек.

Москва. Университет

Сокольников со товарищи показали себя с самой лучшей стороны. Настолько, что в конечном итоге Семенов решил подарить молодому якуту новый жизненный шанс и направил в Министерство просвещения ходатайство о переводе студента Сокольникова на учебу в Московский университет.

Так бывший мальчик из далекого улуса оказался в Москве. Медицинский факультет Московского университета переживал период бурного роста. Действовали 20 кафедр и клиник, число студентов приближалось к тысяче.

Лекции на факультете читали уже прославившиеся ученые-медики: физиолог Иван Сеченов, основатель российский педиатрии Николай Филатов, военный хирург и новатор медицины Николай Склифосовский. О лучшей школе для будущего врача и мечтать было нельзя.

В 1898 году 33 лет от роду Прокопий Сокольников получил наконец долгожданный диплом врача.

Москва. Лев Толстой

Во время учебы в Москве Сокольников оброс новыми связями. Один из таких знакомых и предложил ему однажды зайти по делу в некий усадебный дом где-то в Хамовниках. В доме этом жил писатель Толстой.

Толстой в то время хлопотал о судьбе секты духоборов, которые не признавали обрядовость и значение церкви. Власти вечно не знали, как с ними быть, и десятилетиями то высылали их куда-то, то объявляли послабления и даже покровительство.

К описываемому моменту отношения высланных в Грузию духоборов с властью в очередной раз обострились из-за отказа служить в армии – одним из принципов движения был взятый как раз у Толстого принцип непротивления злу насилием. Одна из духоборщицких общин даже демонстративно уничтожила все имевшееся в их распоряжении оружие.

Участвовавшие в акции мужчины были осуждены и сосланы в Якутию. Другие общины секты эмигрировали в Канаду, выехать надеялись и те, кто уже оказался в Якутии. Для этого к ним на север должны были перебраться их семьи, остававшиеся в Грузии.

Это были женщины и дети, ничего в своей жизни не видевшие, кроме работы в поле и на хозяйственном дворе. Преодолеть тысячи километров через гигантскую страну, не имея ни сбережений, ни провожатых, казалось для них непосильной задачей.

Для решения этой задачи Лев Толстой, сопереживавший духоборцам, и искал человека, который мог бы сопроводить всю партию в Якутию, обеспечив их безопасность и быт. Он обратился за помощью к знакомому – и тот предложил в провожатые самого что ни есть коренного якута, только что кончившего курс в университете и собиравшегося на родину. Толстой и Сокольников встретились, и молодой доктор с удовольствием согласился помочь.

Сибирь. Духоборы

18 марта духоборческие семьи выехали из Тифлиса. 24 марта Лев Толстой передал Прокопию Сокольникову письмо для духоборов, ожидавших в Якутии.

«1899 г. Марта 24. Москва.

Друзьямъ и братьямъ, живущимъ въ Якутской области.

Письмо это передастъ вамъ Врачъ Прокопiй Несторовичъ Сокольниковъ. Онъ взялъ на себя трудъ сопутствовать сестрамъ, едущимъ съ Кавказа, и служить имъ дорогой. Будемъ ему благодарны за это.

Нынешней зимой я послалъ на нужды всехъ Якутскихъ братьевъ 28 января 430 р. N 768 Земскому заседателю Амгинскому. Получили ли вы эти пожертвованныя добрыми людьми деньги? Про Канадскихъ братьевъ и про Кипрскихъ разскажетъ вамъ Прокопiй Несторовичъ. О вашей же жизни я думаю такъ: Жить вамъ надо по пословице: и до веку и до вечера. То есть работать и устраиваться такъ, какъ будто вамъ въ Якутской области жить вечно и вместе съ темъ быть готовыми всякую минуту къ той перемене жизни, какую определитъ Богъ, будетъ ли эта перемена временная – переездъ въ Америку, или вечная – переходъ въ жизнь загробную. Съ Богомъ, исполняя Его волю, жить везде хорошо, а безъ Него и противъ Его воли везде дурно. […]

Братски приветствую всехъ васъ, братьевъ и сестеръ. Левъ Толстой».

26 марта Сокольников писал Толстому уже с дороги: «Я сегодня в Козлове встретил партию духоборческих жен в сорок один человек (двадцать пять женщин, один старик и пятнадцать детей от трех до пяти лет) […] Они выехали из Тифлиса 18 марта, двадцать отправились из Батума на пароходе за половинную плату. Меня встретили с доверием и при произнесении Вашего имени переспрашивали: «Дедушка прислал?.. Да, да, знаем». […] Маршрут их через Тамбов на Пензу, Челябинск и т. д. […]».

Пока семьи тихим ходом добирались до Сибири, Сокольников опередил их, в Томске организовал сбор средств для переселенцев и встретил всю партию на станции Тайга, чтобы отправиться дальше на восток уже вместе.

Об их путешествии и роли Сокольникова писали журналы «Мир божий», «Русское богатство», «Голос минувшего», «Свободная мысль». Вот заметка из «Русских ведомостей»: «9 апреля по железной дороге прибыла в Красноярск из Тифлиса партия духоборов, состоящая из двадцати шести женщин, пятнадцати детей и одного старика, едущих в Якутскую область к своим мужьям. Партия едет до Иркутска по переселенческим билетам (по пониженному тарифу), а оттуда последует на местожительства этапным порядком на казенный счет. Духоборов сопровождает, по просьбе гр. Толстого, врач Сокольников – якут, кончивший курс в московском университете и назначенный на службу в Якутск. Г. Сокольников везет с собою духоборам открытое письмо гр. Л. Н. Толстого, в котором маститый писатель советует духоборам жить в мире и согласии и трудиться. В тот же день партия выехала на Иркутск».

Сокольников провел с партией переселенцев два месяца, оказывая им медицинскую помощь, организуя ночлеги, питание, транспорт, сбор средств. Наконец, семьи воссоединились.

Вопреки надеждам, выезд из России сосланным духоборам запретили, и разрешили лишь в 1905 году. При помощи единоверцев, уже освоившихся за рубежом, и российской общественности, духоборы-толстовцы эмигрировали в Северо-Американские Соединенные Штаты и Канаду.

Сокольников еще несколько лет продолжал переписку с Львом Толстым. В 1902 году состоялась еще одна их встреча: Сокольников навестил писателя в Ясной Поляне. На память об этой встрече у него осталось фото с автографом писателя: «Дорогому Прокопию Нестеровичу Сокольникову на добрую память от Льва Толстого».

Чурапча. Больница

16 декабря 1898 года вышел приказ губернатора Якутской области Владимира Скрипицына, в котором говорилось, что «…лекарь Прокопий Сокольников назначается врачом в четвертый участок Якутского округа».

Это было селение Чурапча, где когда-то он начал свой путь к образованию. Сокольников арендовал две старых постройки, отремонтировал, оборудовал и открыл в них лечебницу, где имелась амбулатория, стационар на пять коек и помещение для фельдшера.

Вести прием в больнице удавалось далеко не всегда. Половина времени и больше уходила на выезды в отдаленные селения и стойбища. Так за один год Сокольников совершил 65 выездов, продлившихся более 200 суток, и проехал на якутских лошадках около 7 тысяч верст. И так год за годом.

Российские врачи и сегодня, как правило, загружены сверх меры. Прибавьте к этому висящую над каждым ответственность за жизнь и здоровье пациентов, за каждое принятое решение. Но даже для них работа сельского доктора в отдаленной провинции тогдашней России показалась бы адом.

В атмосфере вечного дефицита денег и кадров, низкого уровня развития фармацевтики и невеликих возможностей медицины и науки, им приходилось лечить сразу все: принимать роды, оперировать, быть офтальмологами и отоларингологами, судмедэкспертами, гигиенистами, пропагандистами, просветителями, и, конечно, бороться с эпидемиями.

Так пришлось работать и доктору Сокольникову – с маленькой поправкой: в Якутии все было еще сложнее. Расстояния еще больше, люди друг от друга еще дальше, врачей, лекарств, дорог, транспорта еще меньше.

Маленькая справка. В 1895 году на 124 миллиона человек населения России работали всего 16 299 врачей, это 1,3 врача на 10 тысяч населения. И большая часть этих специалистов приходилась на крупные города европейской части страны.

В Якутии же людей проживало всего 277 835 человек, но зато рассыпанных по территории более чем в 3 миллиона квадратных километров, причем большая часть из них еще и кочевала.

Больница в Чурапче – и ее единственный доктор Прокопий Сокольников – обслуживала территорию в 100 тысяч квадратных верст с населением в 31 тысячу человек.

Тяжелые условия жизни, низкие уровень культуры и санитарии способствовали расцвету множества заболеваний. Тут вам и натуральная оспа, и проказа (улахан элю – большая хворь), и «любострастные болезни» (в первую очередь, сифилис и трахома), а еще туберкулез, катар желудка, ревматизмы, детские инфекции, женские болезни и прочее, включая разные «горячки» и «сухотку». Больше всего жизней уносили туберкулез и кишечные инфекции.

День за днем Сокольников ехал, осматривал, назначал, вправлял грыжи, рвал зубы, доставал младенцев, резал, зашивал… Многие из его пациентов вообще впервые имели дело с врачом и официальной медициной. И – о, чудо – лечил не заезжий русский или немец, а свой, из саха – это было что-то невероятное. Авторитет Сокольникова рос с каждым днем, а когда он сумел вернуть зрение женщине, уже несколько лет как ослепшей, прооперировав катаракту, слух о необыкновенном враче пошел по всей области.

Семья. Помощь и боль

Его верным помощником была жена. Сокольников женился еще в 1902 году, в Москве, когда навещал Толстого. Избранницей стала Лидия Михайловна Никифорова, выпускница Тихомировских курсов, учительница. Вслед за мужем она отправилась в Якутию, родила четверых детей и помогала ему в санитарно-просветительской работе, проповедуя правила элементарной гигиены и санитарной безопасности.

Их семейное счастье было недолгим – в 1910 году Лидия Михайловна умерла. В том же году трагически погибла шестилетняя дочь Валентина.

Оставшись с тремя маленькими детьми на руках, Сокольников вынужден был отказаться от работы врача в Чурапче. Потребовалась более оседлая работа, и Прокопий Нестерович был назначен заведующим губернским лепрозорием.

Там все-таки тоже приходилось время от времени выезжать на вызовы, и в один из таких выездов он познакомился с дочерью священника – Сусанной Степановной Лонгиновой. Она, тоже учительница, стала его второй женой. Но, кажется, вся его удача ушла на то, чтобы реализоваться в профессии, и на семью не осталось ни капли: еще двое детей, Сергей и Елена, тоже вскоре скончались, а летом 1915 года не стало и Сусанны Степановны. В живых осталась дочь – Лидия Прокопьевна. Потомки первого врача саха и сегодня живут и работают в Якутии.

Сам же Прокопий Нестерович прожил всего 52 года. Его не стало в декабре 1917 года. Похоронили его в Якутске.

* * *

Прокопий Сокольников стал не только первым дипломированным врачом-саха, но и, вероятно, первым врачом из числа всех коренных народов Сибири. Он перевел на якутский язык медицинские термины, которые в дальнейшем вошли в словарь якутского языка.

Его, как активного общественного и медицинского деятеля, неоднократно избирали для участия в работе «съездов инородцев». В 1913 году он возглавил якутскую делегацию на торжествах в честь 300-летия дома Романовых.

За свою деятельность Прокопий Сокольников был отмечен тремя государственными наградами, получил дворянство и чин коллежского советника. Его имя носит чурапчинская больница, о нем пишут книги и ставят спектакли. Он стал настоящим героем саха, не только спасшим множество жизней, но проложившим для своего народа совершенно новый путь.