Нет, пожалуй, другого такого напитка, которому россияне так истово поклонялись бы как важному диетическому продукту. Приходят и уходят гастрономические моды, выводя на первый план то рис, то чайный гриб, то семена чиа, но этот напиток больше века остается главным средством буквально от всего. И даже всесильный йогурт не может его затмить.

Его вводят одним из первых продуктов в прикорм малышам и выдают на молочной кухне, он непременный участник больничного и санаторного меню. О нем тоскуют в эмиграции, на нем худеют, восстанавливаются после антибиотиков, «чистят кишечник» и вообще всячески оздоровляются. Трудно представить, что всего 120 лет назад о его чудесных свойствах знали уже многие, но он по-прежнему оставался недоступен большинству.

Кефир!

Продукт молочнокислого и спиртового брожения, в которых участвуют так называемые кефирные грибки – коктейль микроорганизмов, в числе которых молочные стрептококки и палочки, уксуснокислые бактерии и дрожжи.

Он поддерживает здоровую микрофлору кишечника и стабилизирует обмен веществ, и даже может подавлять развитие патогенной микрофлоры в кишечнике, поскольку некоторые молочнокислые микроорганизмы способны уничтожать возбудителей желудочно-кишечных заболеваний и туберкулеза. Он даже помогает усваивать лактозу тем, кто страдает ее непереносимостью, и повышает иммунитет.

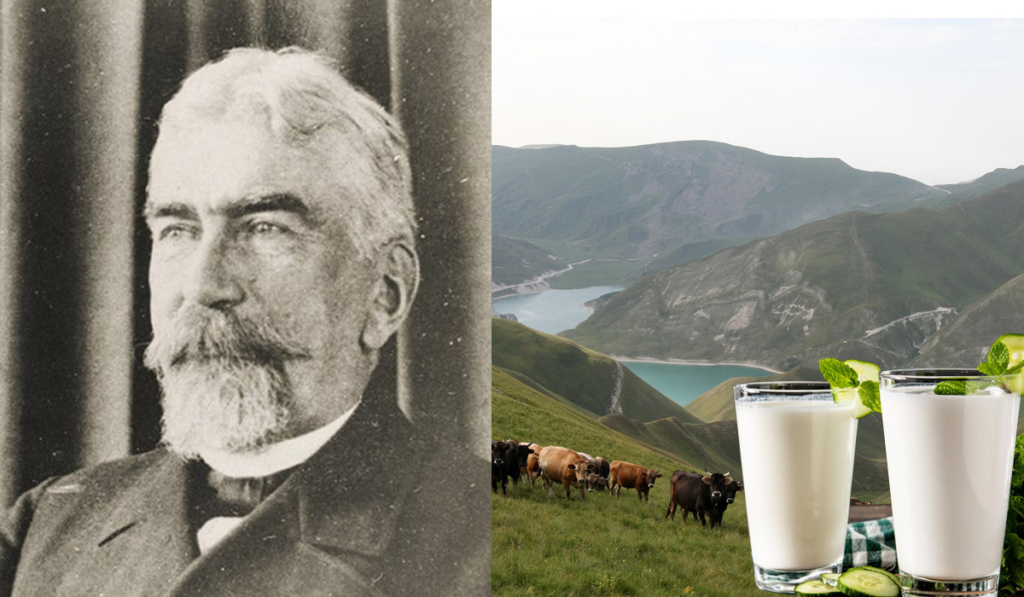

Его родиной называют Приэльбрусье, и первыми чудо-напиток стали производить карачаевцы и балкарцы. По сути, это прямой потомок кумыса – с той же примерно закваской, только вместо кобыльего молока берется коровье. От кумыса он унаследовал и свое оздоровительное воздействие на организм.

Чудесный напиток

Еще в 1867 году тифлисский врач Джогин выступил в Кавказском медицинском обществе с докладом о пользе кефира. Затем молодой болгарский ученый Стамен Григоров первым описал болгарскую палочку, благодаря которой происходит молочнокислая ферментация. Его поддержал гораздо более маститый старший коллега – лауреат Нобелевской премии Илья Мечников, большой поклонник и пропагандист кисломолочных продуктов и пробиотиков.

Как и кумыс, кефир был практически недоступен почти на всей территории России. Он производился на Кавказе маленькими домашними хозяйствами, секрет его приготовления и закваска тщательно охранялись, и желающим пить кефир на него, как и на кумыс, надо было ехать.

Такая недоступность еще больше повышала ценность кефира в глазах страждущих, и молва приписывала ему уже свойства совершенной панацеи. Которую следовало немедленно сделать доступной.

И тогда, по некоторым данным, Всероссийское общество врачей обратилось с просьбой наладить производство кефира к известным производителям молока – братьям Бландовым.

Истоки молочных рек

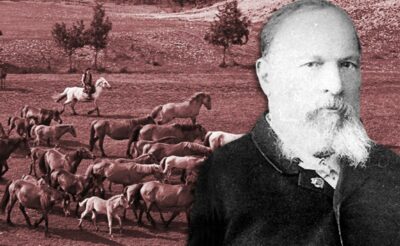

Николай Иванович и Владимир Иванович Бландовы при рождении были от молочного производства еще дальше, чем кефир от российских столиц. Потомки дворянского рода фон Бландовых, помещики, выпускники Морского кадетского корпуса и морские офицеры с лихо закрученными усами, покорившие один Атлантику, другой – Тихий океан, они уже к тридцати годам оставили службу. В 1872 году младший основал предприятие «Торговый дом В. Бландова», специализирующееся на производстве сыров; старший вскоре присоединился.

Конечно, молоко в России производили задолго до этого, и уже с начала XIX века стали появляться первые молочные заводы. Правда, тогда под этим названием понимались скорее крупные по тому времени молочные фермы – голов на 200. Того, что мы сегодня называем молокозаводом – места, где молоко пастеризуется, перерабатывается и фасуется – не существовало.

К тому же создание крупных молочных центров не имело особого смысла. Ведь пастеризовать его не умели, холодильное оборудование еще не придумали, а транспортировка до мест продажи на конной тяге была слишком долгой, так что молоко скисало, не дойдя до конечного потребителя.

Поэтому крупные хозяйства специализировались главным образом на кисломолочных продуктах более длительного хранения – простокваше и варенце, коровьем масле, сыре (долгое время в России так назывался творог).

А собственно питьевое молоко составляло ничтожную долю готовой молочной продукции, порядка 20 литров в год или 50 миллилитров в день на человека. Молоко потреблялось только в том случае, если для него существовал максимально короткий путь от хлева до стола. Поэтому даже в крупных губернских и столичных городах разводили собственный молочный скот. И не только в приусадебных хозяйствах, но и, почему-то, при пожарных частях. Только в Москве к концу XIX века содержалось больше шести тысяч коров.

Молочная империя начинается

В Москве братья Бландовы и открыли свою первую сырно-молочную лавку. Для этого пришлось выйти из дворянского сословия и записаться в купечество второй гильдии – случай редчайший, надо сказать. В 1883 году они основали уже общее предприятие, которое, судя по всему, процветало: к 1890 году Бландовы владели уже 25 сыроваренными заводами в шести губерниях страны, работали 12 отделений фирмы, в том числе в Киеве, Ростове, Кисловодске. Тысячи голов скота, десятки тысяч десятин пастбищ и сенокосов, сыроварни, маслобойни – молочная империя Бландовых росла как на дрожжах. К концу века их сеть достигла уже Кургана и Барнаула, и только в одной Москве действовали 59 молочных магазинов товарищества Бландовых.

А в 1903 году на Новослободской улице в Москве братья построили первый в России молочный завод в нынешнем понимании этого слова – крупный центр переработки и фасовки молочных продуктов, в том числе скоропортящихся. Это значит, что молоко на заводе проходило пастеризацию, которая в разы удлиняет срок хранения продукта и защищает любителей молочных усов от таких серьезных неприятностей, как бруцеллез, туберкулез, сальмонеллез, ящур и прочие болезни, которыми легко заразиться через сырое молоко.

Под это дело Бландовы освоили выпуск собственной фарфоровой и молочной тары, так что их московский завод стал первым в стране, производящим расфасованное молоко в бутылках, простоквашу в горшочках и пр. Для городского жителя это был новый уровень комфорта и доступности свежих молочных продуктов. Там же, на заводе, в 1910 году появилась первая или одна из первых бактериологическая и химическая лаборатория, которую возглавил сын Николая Бландова – Николай Николаевич – и это был неслыханный доселе уровень безопасности потребителя.

Владимир Иванович до этого момента уже не дожил – его не стало в 1906 году. Основным владельцем и распорядителем семейного бизнеса остался Николай Иванович.

Шпионские страсти на фоне Эльбруса

С конца ХIX века бурно развивались Кавказские Минеральные воды, туда ездили лечиться и отдыхать те, у кого не хватало средств на Французскую Ривьеру. Состоятельные же граждане строили в Кисловодске летние виллы – мягкий климат, прекрасные виды, целебные воды и умеренные цены чрезвычайно располагали.

Братья Бландовы в Кисловодске имели еще и деловой интерес: они владели тысячами десятин пастбищ в округе, имели собственные стада, открыли несколько сыроварен и большое хранилище сыров (сыры, особенно твердые, требуют длительного дозревания в определенных температурных условиях). Не удивительно, что, устав от холодных московских зим, они и сами обосновались в городе, купили хорошие усадьбы, выстроили новые дома и магазины. Оставшись единственным из братьев, Николай Бландов проводил бóльшую часть времени в Кисловодске.

Здесь, на Кавказе, он, должно быть, и познакомился с чудодейственным напитком – кефиром. А вскоре подоспело и предложение основать первое в России промышленное производство кефира. Но рецепт и кефирные грибки все еще хранились в секрете у карачаевцев и балкарцев.

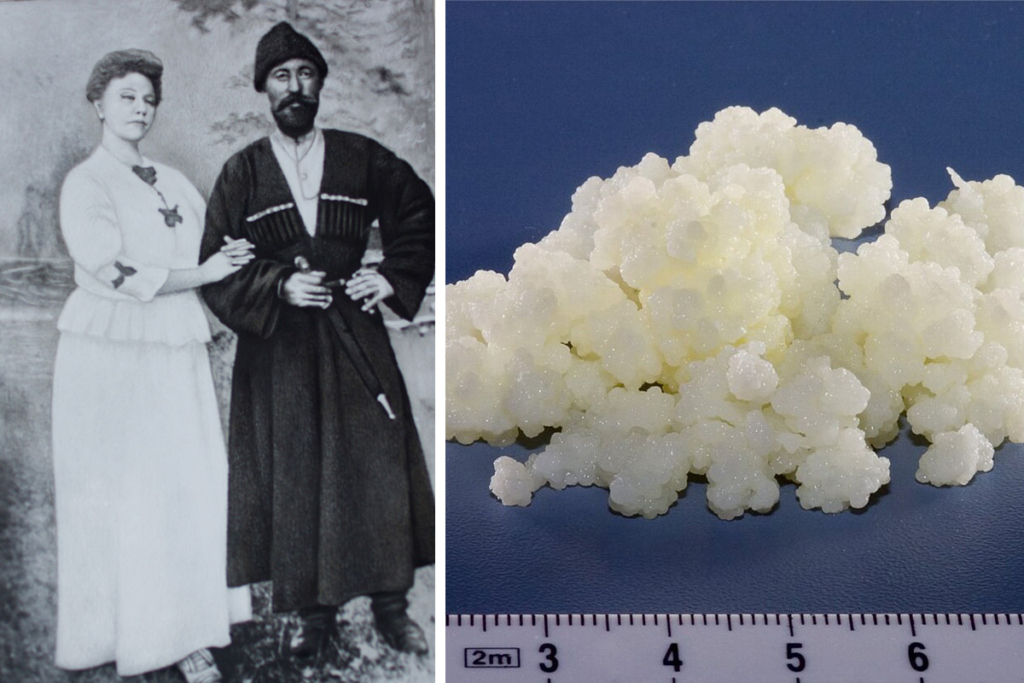

И тогда Николай Бландов отправил на поиски кефирных источников одну из специалисток компании – Ирину Макарову (впоследствии – Сахарову). Ирине Тимофеевне было всего двадцать, но она уже не только окончила Едимоновскую школу скотоводства и молочного хозяйства и была опытным маслоделом, а только что получила золотую медаль за собственный рецепт сливочного масла.

Помимо высокого профессионализма, Ирина обладала царственной осанкой и вообще всем своим видом олицетворяла здоровое питание – кровь с молоком! С безопасным, полезным, высокопитательным бландовским молоком.

В командировке Ирина Тимофеевна познакомилась с местным карачаевским дворянином и владельцем стад Бекмурзой Байчоровым – одним из поставщиков молока на производство Бландовых. В его хозяйстве помимо прочего производился и прекрасный кефир.

Что конкретно случилось дальше, остается догадываться. Злые языки и злая пресса утверждали, будто Байчоров, плененный фактурной девицей, украл ее по законам гор, девица же спаслась, подала в суд и в качестве отступного взяла с Байчорова 10 фунтов кефирной закваски.

Байчоров это отрицал, Макарова не подтверждала, показывая, что с Байчоровым ее связали исключительно профессиональные и дружеские отношения. А 10 фунтов закваски – да, имели место, но в качестве добровольного подарка одного друга другому другу.

Как бы то ни было, в результате этой истории со шпионско-романтическим флером Макарова привезла с Кавказа несколько килограммов кефирного зерна и варианты способов приготовления. И в 1908 году Московский молочный завод Бландовых начал производство первого в России кефира.

Судьбы Байчорова и Макаровой сложились вполне благополучно. Первый разводил карачаевских овец и поставлял баранину в рестораны Москвы и знаменитый парижский «Максим». Вторая больше полувека отдала работе на молочном производстве и была отмечена правительственными наградами.

Кефир навсегда

Николай Бландов скончался в Москве 4 апреля 1917 года в возрасте 72 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

В 1921 году московские предприятия «Товарищества В. и Н. Бландовых» были национализированы. Несколько лет завод простоял закрытый, а затем на нем стали перерабатывать соевые бобы, переименовав в «Московский соевый завод № 1», а в 1942 году – в «Московский завод пищевых концентратов и сои № 3». Он работает и сегодня, теперь уже под третьим названием «Московского завода пищевых концентратов».

Что же касается кефира, то ХХ век поистине стал временем его расцвета. Знаменитые «бутылка кефира, полбатона» долго оставались главным перекусом советского труженика на рабочем месте – вкусно, питательно, полезно. И в веке XXI-м, несмотря на огромный выбор кисломолочных продуктов, кефир остается одним из самых любимых и покупаемых.