Она родилась 1 августа 1835 года в богатой и знатной петербургской семье. Отец – граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков, обер-церемонемейстер, действительный статский советник, член Государственного совета. Мать – Александра Кирилловна, урожденная Нарышкина – светская львица, законодательница мод, образчик хорошего вкуса и просто красавица.

Ирину красавицей не считали, но считали «лучше красавицы» – безукоризненное воспитание, грация, тонкий вкус, образованность делали ее притягательной для каждого, кто был с ней знаком.

Она получила хорошее домашнее образование, свободно владела несколькими иностранными языками. В семье была богатая библиотека, родители любили чтение, в доме часто бывали литераторы, так что молодая графиня выросла знатоком литературы, истории – в том числе, античной, – искусства и театра.

Ей не было восемнадцати, когда она вышла замуж за тридцатилетнего князя Федора Ивановича Паскевича, сына и наследника известного полководца Ивана Паскевича графа Эриванского князя Варшавского, большого богача. Брак этот не был браком по любви, современники писали, что Ирина Ивановна выходила замуж «по необходимости», а Федор Иванович женился «без увлеченности». Не было в этом браке и детей. Однако супруги жили в согласии.

После свадьбы они поселились в особняке на Английской набережной (дом номер 8) – роскошном, богато и со вкусом обставленном, с великолепной коллекцией драгоценного оружия.

Петербургская затворница

Для такой богатой и знатной молодой пары жили они чрезвычайно замкнуто, поддерживая лишь некоторые близкие знакомства и дорожа дружбой немногих избранных.

В салоне княгини собирались люди образованные, любящие искусство, сами не чуждые общения с музами. Имелся домашний театр, где играли члены их кружка, а на первых ролях неизменно блистала сама Ирина Ивановна. По мнению тех, кому довелось побывать на этих представлениях, играла княгиня не только увлеченно, но и по-настоящему талантливо.

Она рисовала, необыкновенно хорошо вышивала. Не просто украшала вышивкой подушки, сонетки и ночные туфли, как было принято среди скучающих дам, но и создавала целые картины, превратив вышивку в настоящее искусство. Ее работы нередко оказывались и на выставках. А вышитый Ириной Ивановной «Вид сельского озера» (шелк по шелку) и сегодня украшает экспозицию музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Любовь к литературе и знание языков привели ее к литературным переводам. В 1877 году Ирина Паскевич перевела на французский первый роман Льва Толстого «Семейное счастье» (перевод вышел под названием «Маша», а имя переводчицы было скрыто под псевдонимом Une russe («Русская»). Деньги от продажи книги, как сказано на титульном листе издания, назначались для раненых русских солдат (в те годы шла очередная война с Турцией).

А затем перевела на французский и «Войну и мир» – и это был первый перевод великого романа на иностранный язык. Книга вышла в трех томах, и большая часть тиража была направлена в Париж, где ее распространением занимался сам Иван Тургенев.

Тургенев писал Толстому: «Княгиня Паскевич, переведшая Вашу «Войну и мир», доставила, наконец, сюда 500 экземпляров – из которых я получил 10. Я роздал их здешним влиятельным критикам… Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи».

Французы, очевидно, поняли, потому что первое издание раскупили за две недели даже без особой рекламы. «Война и мир» роздана мною здесь всем главным критикам. Отдельной статьи еще не появлялось… но уже 400 экземпляров продано», – отчитался Тургенев.

Перу Ирины Паскевич принадлежат также переводы толстовских «Севастопольских рассказов» и «Казаков», сборника новелл Ильи Салова и чрезвычайно модного в 1884 году романа Болеслава Маркевича «Марина из Алого Рога».

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев писал о ней: «В ней была бездна талантов, ума и добра, не красавица, но лучше всякой красавицы, она была верный друг своих немногих друзей, но круг их был чрезмерно ограничен; от света она отстала и за границу не ездила».

У приятной во всех отношениях княгини был стальной характер: когда в конце 1860-х годов ее супруг поссорился с императором Александром II, она прекратила общение с членами императорской семьи. Единственное исключение составляла невестка царя, жена будущего Александра III, близкая подруга княгини.

Гомель

В 1856 году Федор Паскевич унаследовал от отца огромные земельные наделы, поместья в Польше, Литве и Белоруссии, враз оказавшись одним из крупнейших землевладельцев империи. Среди поместий оказалось и гомельское, особенно любимое его отцом.

Когда-то оно принадлежало другому знаменитому полководцу – Петру Румянцеву-Задунайскому. Гомельские земли были подарены ему Екатериной II вместе с постом гомельского старосты и деньгами на строительство дворца. Дворец был построен, потом переделан одним из сыновей Румянцева, потом отошел другому его сыну, и наконец был продан в казну, откуда его и выкупил за 800 тысяч Паскевич-старший.

При нем дворец стал еще роскошней – 64 комнаты, богатейшее убранство. Здесь было спокойно, уютно, несуетно. Наверное, поэтому тут трижды – и с большим удовольствием – бывал Николай I. Ради военачальника он распорядился провести через Гомель шоссе Петербург-Киев и телеграфную линию.

Среди преобразований, которые Иван Паскевич внес в дворцовый ансамбль, стала странноватая, но обаятельная 32-метровая башня с часами, личное пространство хозяина дома. Когда хозяином стал Федор Иванович, на этой башне стали поднимать флаг в честь его с супругой приезда в Гомель.

А приезжать они стали все чаще. Сначала на полгода, чтобы вернуться на зимний сезон в Петербург, но с 1880 года стали жить в Гомеле постоянно. Здесь им было хорошо.

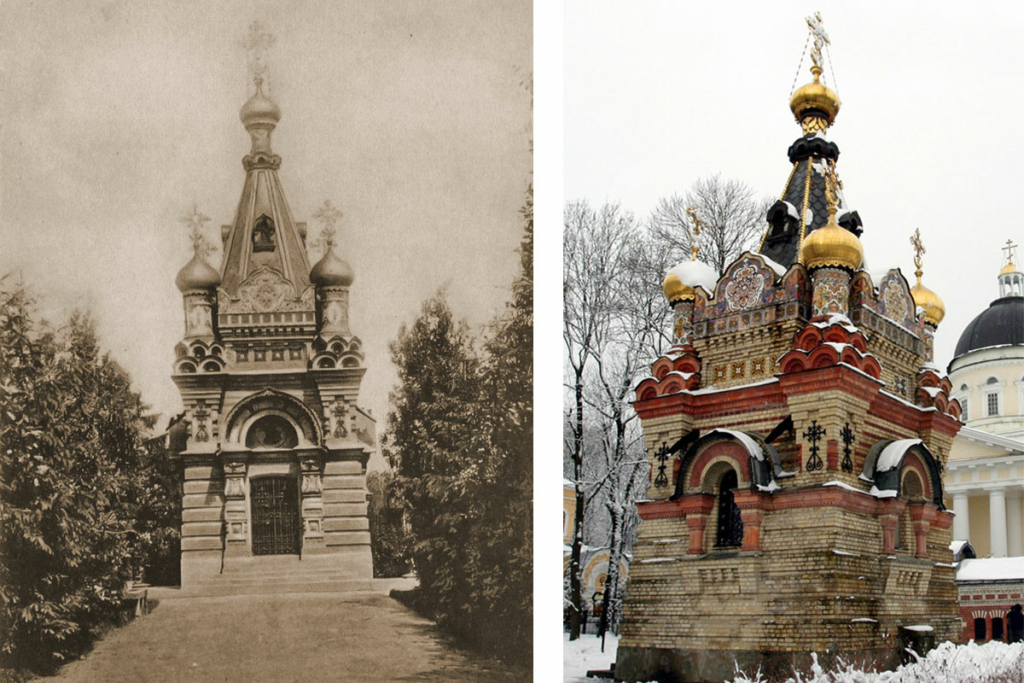

Федор Иванович распорядился устроить парк, создал фамильный склеп, куда перенес останки отца и других родных. Он занимался хозяйством – вместе с дворцом в его собственность перешло полгорода и десятки поместий и хуторов в округе, – и хозяйство это содержалось в безукоризненном порядке. Помимо прочего, регулярно проводились описи всего имущества – два из них сохранились. В них фигурируют «3214 предметов высокохудожественной работы», хранящиеся во дворце, в числе которых – картины, художественное стекло и фарфор, ковры и гобелены.

Князь активно участвовал и в общественной жизни – в частности, в разработке крестьянской реформы 1861 года, был почетным мировым судьей, открыл в Добруше писчебумажную фабрику, где впервые в России был введен восьмичасовой рабочий день.

Супруга же занялась благотворительностью.

«Наша Иринушка»

Будучи человеком добрым и чутким, Ирина Иванова и прежде не раз помогала нуждающимся. В Гомеле же она без всякого преувеличения чувствовала себя настоящей хозяйкой, что налагало определенные обязанности. И довольно скоро княгиня Паскевич уже занималась всеми социально значимыми городскими проектами.

Началось с ежемесячных пожертвований бесплатному женскому училищу в Спасовой слободе, затем она открыла приют для девочек, основала Гомельское общество вспомоществования учащимся, которое возглавляла много лет.

В 1880-х годах Ирина Паскевич построила в городе приют с ночлежкой для бездомных и чайной, открыла богадельню для женщин. В городе она создала музыкальный салон для обучения детей музыке и пению, ежегодно оплачивала обучение двадцати способных ребят из малоимущих семей. Многие из них вслед за начальным образованием при поддержке Ирины Ивановны оканчивали гимназию, а затем и университет. Мужскую классическую гимназию в Гомеле построила тоже она – сегодня это одно из зданий Белорусского государственного университета транспорта. Из этой гимназии вышли знаменитый советский авиаконструктор Павел Сухой, художник Георгий Нисский, психолог Лев Выготский.

Немало сил и средств было вложено и в создание медучреждений. Стараниями княгини в Гомеле были построены приемный покой, женская больница, родильный дом, земская больница. Она основала и клинику глазных болезней. Одним из ведущих врачей в ней стал Авраам Брук – мальчик, которому Ирина Ивановна помогла выучиться. Больница эта проработала до начала Великой Отечественной. Кроме того, княгиня выделила 250 тысяч на строительство нейрохирургической клиники в Петербурге.

Помимо этого, она щедро помогала и обычным людям, обращавшимся к ней. Многих бесприданниц Гомеля оделила приданым. Все окрестные ребятишки собирались к княгине на Рождество, где получали угощение и подарки. Даже городской водопровод и электрификация не обошлись без поддержки княгини Паскевич.

Отношение к ней в городе было соответствующее. Ее называли «княгинюшкой», «Иринушкой», «нашей Ириной», не просто уважали, а почитали.

В 1903 году она овдовела – Федор Иванович лег в тот самый фамильный склеп, который когда-то построил. С тех пор княгиня одевалась почти всегда в черное, украшаясь разве что белоснежными кружевами, которые любила, ценила и собирала. И продолжила свою благотворительную деятельность.

«Тетушка всего общества»

Так в 1905 году она открыла сразу четыре народных училища в деревнях Прибор, Залипье, Давыдовка и Студеная Гута в 1905 году. Выделила средства на постройку, на жалование учителям, отопление и освещение, покупку учебных пособий и книг.

В годы Первой мировой открыла в собственном дворце госпиталь, за что получила личную благодарность Николая II. Поддерживала инвалидов войны и семьи погибших, выплачивая им пенсии из своего фонда. А гомельские газеты тех лет печатались на бумаге, которую бесплатно предоставляла Добрушская писчебумажная фабрика Паскевичей.

О том, как Ирина Паскевич встретила Октябрьскую революцию (а она оказалась как раз в эпицентре событий, в столице), писала княгиня Юлия Кантакузина:

«Все были испуганы, и не без основания. Но были великолепные примеры мужества и благородства перед лицом опасности. К их числу относилась и старая княгиня Паскевич. Я случайно узнала, что она в городе, и отправилась навестить ее, между нами издавна существовали теплые взаимоотношения, с моей стороны основанные на исполненном благодарности восхищении, возникшем за долгие годы общения. Ее называли «тетушкой всего общества», так много людей было с ней связано. Ее всегда окружало много народу, хотя она была 80-летней бездетной вдовой и почти слепой. Я нашла хозяйку, как всегда, сидящей в черном шелковом платье и изящном кружевном чепце. Выражение ее прекрасного лица ничуть не изменилось, когда она с приветливой улыбкой протянула мне руку, которая в былые дни вдохновляла на написание сонетов и все еще была восхитительной. Мы долго разговаривали, и хотя она говорила о ситуации с глубокой печалью, все же, как и я, верила в будущее России. Я смотрела на нее, и мне казалось, что ее предки гордились бы ее мужеством перед лицом врага и черни».

Друзья уговаривали ее уехать из мятежного Петербурга на юг, но она осталась во дворце на Английской набережной, а когда его отобрали, уехала в Гомель. Сознавая, что будет дальше, сама подготовила опись всех своих владений и оформила дарственную новым властям. Вероятно, это и спасло ее от репрессий.

Последние годы своей жизни она провела у своей бывшей гувернантки, у врача Брука, у своего бывшего повара. Там и умерла от воспаления легких в 1924 году, немного не дожив до своего девяностолетия.

Ее похоронили у Петропавловского собора, построенного ее мужем. Несколько лет спустя перезахоронили на Новиковском кладбище, но и там не пришлось найти покой – кладбище переделали в Студенческий сквер, и могила княгини канула, как сотни других.

Гомельский дворец был практически разрушен в Великую Отечественную, но впоследствии восстановлен. Сегодня это одна из главных достопримечательностей Беларуси, изображение дворца нанесено на одну из национальных денежных купюр. Дворец и парк входят в музейный комплекс.

Главный хранитель фондов музея Татьяна Шода рассказывает, что не сохранился ни один из портретов княгини, когда-то украшавших Гомельский дворец, и только в 1997 году музейщики смогли отыскать в Эрмитаже ее изображение работы французского художника Ипполита Робийяра, ранее принадлежавшее брату княгини – Иллариону Ивановичу Воронцову-Дашкову.

Ирину Ивановну Паскевич в Гомеле и сегодня почитают как одного из важнейших в истории города людей. Одна из центральных улиц – та, где работала глазная лечебница – носит название Ирининской.