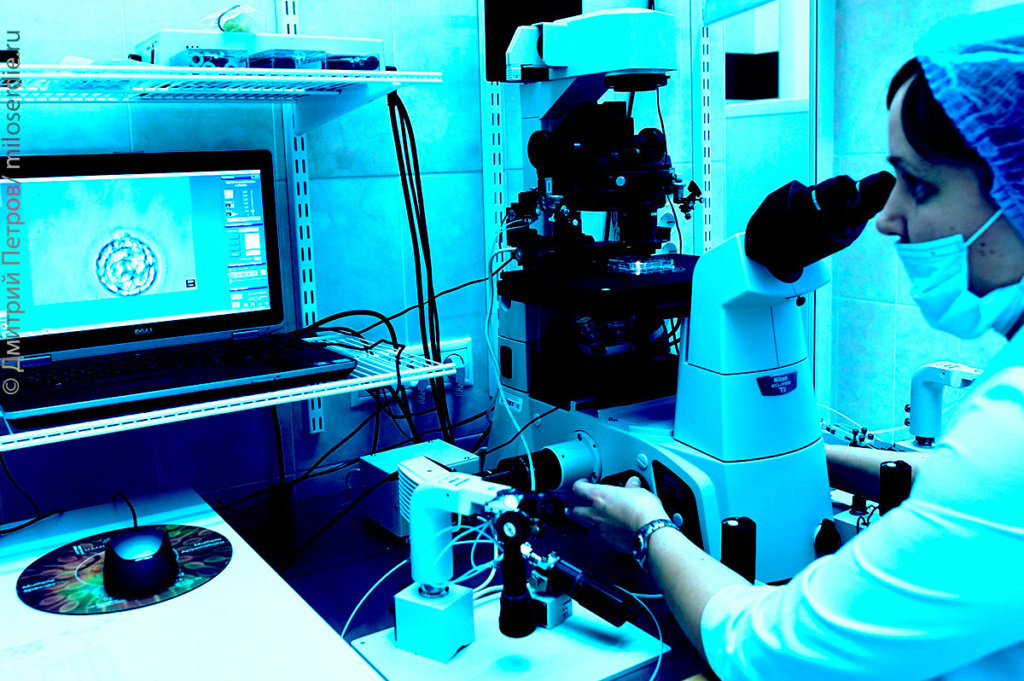

Дискуссия «Эмбрион человека: кто или что?» на Петербургском международном юридическом форуме анонсировалась как место для обсуждения вопросов, не урегулированных современными законами и касающихся проблемных ситуаций и действий с нерожденными детьми, зачатыми путем искусственного оплодотворения вне тела матери.

По словам модератора, адвоката и представителя кабмина в Конституционном и Верховном судах Михаила Барщевского, отсутствие внятных правовых норм создает неопределенность и затруднения в решении судебных споров. Так, возникают сложности при споре о материнстве между кровной и суррогатной матерью; при конфликте супругов, один из которых настаивает на уничтожении общих законсервированных эмбрионов, и т.д.

Кто им владеет?

Юрист Михаил Барщевский указал, что, к примеру, принятый в 2020 году приказ Минздрава о порядке применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) содержит положение о том, что различные решения о судьбе законсервированного эмбриона принимаются лицами, которым принадлежали использованные при зачатии половые клетки, путем заключения гражданско-правовых договоров.

При искусственном оплодотворении полученные эмбрионы могут охладить до температуры, приближающейся к – 200° С, когда все процессы в их клетках прекратятся. В таком состоянии они могут храниться долгие годы, и даже десятки лет, хотя некоторые могут в результате погибнуть. Процедура криоконсервации обычно сопровождается заготовкой избыточного количества эмбрионов, отбором наиболее жизнеспособных и «утилизацией» остальных. Невостребованные законсервированные эмбрионы после окончания оговоренного срока хранения могут быть уничтожены.

Но такие договора заключаются в отношении имущества, поэтому можно сделать вывод, что на эмбрион распространяется право собственности, полагает Барщевский. В этом случае необходимо внести ясность в вопросы о том, на каком основании возникает такое право, можно ли рассматривать услуги репродуктивной клиники как подряд на выполнение работ из материала заказчика, как делить эмбрион между наследниками умершего владельца, сможет ли быть наследником ребенок, родившийся через много лет после смерти родителя, кто и как должен отвечать за причиненный эмбриону вред и др.

Участники дискуссии привели примеры коллизий, возникших из-за нехватки правовых норм. Так, в Мосгорсуде сейчас слушается иск по последствиям инцидента в одной из клиник, где по ошибке перепутали эмбрионы у двух женщин. У одной из них эмбрион не прижился, вторая выносила и родила чужого ребенка и теперь не хочет передавать его кровным родителям.

– Если по неосведомленности эмбрионы были заморожены (хорошо хоть не уничтожены!), их необходимо выносить, – считает протоиерей Олег Мумриков, член Синодальной комиссии по биоэтике. – Как священник, я сталкивался с глубочайшей тревогой матерей, беспокоящихся о судьбе своих уже зачатых детей, ожидающих часа имплантации в холодильнике. Не только логика нравственных доводов, но голос совести не дает им возможности дальше спокойно жить. Актом истинного покаяния здесь будет деятельное исправление своих ошибок и неповторение их в будущем.

В другом случае суд отказался признать материнские права за женщиной, собравшейся стать суррогатной матерью, но зачавшей во время действия договора ребенка от своего супруга. Еще одна проблема: женщин, «заказавших» суррогатным матерям рождение детей из генетического материала своих умерших сыновей, в одних судах соглашаются признавать матерями этих новорожденных, в других – нет.

«Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов» – Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XII.4.

«Право на жизнь должно подразумевать защиту человеческой жизни с момента зачатия. Всякое посягательство на жизнь формирующейся человеческой личности является нарушением этого права» – Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека

Нас просят не пугаться

Известно постановление Европейского суда по правам человека по жалобе на запрет гражданке Италии пожертвовать свои эмбрионы ученым для опытов. Тогда в ЕСПЧ отклонили ее претензии на нарушение права собственности, указав, что к человеческому эмбриону оно неприменимо. Но это решение вовсе не означает, что эмбрион нельзя считать вещью, уверена секретарь Общественной палаты РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева Лидия Михеева.

«Конечно же, эмбрион не равен обычной вещи. Но это не отменяет того, что мы, как юристы, давно и уверенно знаем и преподаем. Все, что существует в формате in vitro, все, что отделено от тела, можно рассматривать как вещь», – заявила она, подчеркнув, что у вещей может быть разная оборотоспособность и некоторые из них в силу своего статуса не являются объектами торговли.

«Бога ради, не пугайтесь того, что эмбрион можно назвать вещью в состоянии in vitro! Просто подумайте о том, что у этого объекта весьма специфический правовой режим», – призвала Лидия Михеева. По ее словам, в таком подходе к человеческим эмбрионам нет ничего циничного или аморального, ведь их статус требует особого обращения. «Надеюсь на то, что научно-техническому прогрессу быть!» – подчеркнула секретарь ОП РФ.

Если вещь может стать человеком, то человек может стать вещью

Человеческое достоинство является неотъемлемым, даже если человек находится в вегетативном состоянии, ничего не понимает, не слышит, не осознает происходящего, напомнила руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова.

Отказывая в человеческом достоинстве эмбриону из-за того, что он еще не обладает всеми человеческими способностями, мы открываем путь к такому же отношению к инвалидам или старикам, тяжелобольным. Более того, человеческое достоинство сохраняется и после смерти – на этом основано наше отношение к памяти умерших, к их могилам и т.д., подчеркивает эксперт.

Мораль появляется там, где речь идет об отношениях между субъектами. Там, где другая сторона признается объектом, вещью, морали в отношениях уже нет, отметила она.

Заявления о возможности признания эмбриона вещью, пусть и требующей особого отношения, ведут к признанию того, что никакого нерушимого особого статуса у человека нет, уверен эксперт аналитического центра «Семейная политика. РФ» Павел Парфентьев.

«Человек не по природе становится человеком, а просто считается им потому, что так решил и записал в законах законодатель, – поясняет он, комментируя в сети дискуссию на ПМЮФ. – Законодатель всемогущ. Он, законодатель, сделал из «вещи» человека и может точно так же, росчерком пера, превратить человека обратно в «вещь». С вещью ее владелец, в принципе, может делать что угодно: продать, подарить, испортить, уничтожить. Законодатель, конечно, может его ограничить – но на глубинном уровне таким действиям ничто не препятствует. Тут важна суть: если вещь может вдруг стать человеком, то сделать из человека вещь, в принципе, ничто не мешает».

С точки зрения науки и Конституции

Дискуссия на Петербургском международном юридическом форуме прежде всего привлекает к себе внимание статусом площадки, на которой она прошла. Заявленная тема (как и ход разговора при этом) многими была воспринята как провокационная или даже шокирующая (о чем свидетельствует реакция зрителей), отмечает кандидат юридических наук, эксперт Союза «Родительская палата» Софья Дробязко.

«В ходе обсуждения прозвучало, что человеческая жизнь начинается именно от зачатия, и озвучил этот научный факт Андрей Валентинович Васильев, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБУН Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, главный редактор журнала «Онтогенез», – отметила она.

Ученый дал такой ответ, хотя Васильеву предлагали признать возможной другую формулировку – что началом жизни человека якобы можно признать момент имплантации зародыша в матку.

«Но это, действительно, не религиозный вопрос, и замечательно, что данный научный факт прозвучал на широкую публику от именитого ученого, которого никак не получится обвинить в предвзятости и симпатиях к нашему «мракобесию». Начало жизни от зачатия – краеугольный камень корректного отношения к обсуждаемым проблемам», – подчеркивает юрист.

В целом вопрос о статусе человека до рождения должен рассматриваться в контексте публичного, прежде всего, конституционного, а не частного права, отмечает Софья Дробязко. «Ведь именно конституционное право закрепляет основы правового положения личности, устанавливает важнейшие нормы о статусе человека и гражданина в государстве. И озвученные правовые пробелы и противоречивости, и поставленный вопрос «кто или что?» – не имеют разрешения без обращения к конституционно-правовому уровню регулирования», – пояснила эксперт.

«Отдельно хочется отметить: аргумент, что признание людей до рождения людьми невозможно, поскольку бедному законодателю придется слишком много изменений вносить в действующие нормы, потряс лично меня, – возмущается Софья Дробязко. – У нас человек для закона или закон для человека?»

Вопрос о статусе и защите жизни человека до рождения обсуждался и на других площадках форума. Как рассказала глава Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега), в Толковый словарь государственного языка, утвержденный правительством в конце апреля, внесено определение слова «жизнь» как периода бытия человека с начала его существования, то есть зачатия. По ее словам, есть необходимость коррекции законодательства, включая Конституцию, в этой части.

«В Конституции нет определения жизни как чего-то, что начинается с рождения, –прокомментировал дискуссии на ПМЮФ глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. – Это заблуждение – так считать. Конституция данный вопрос не регулирует. В ч.2 ст.17 Конституции сказано: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Но принадлежность прав и свобод от рождения не значит, что понятие «жизнь» признается с момента рождения, тем более что Конституционный суд последовательно, например, признает права за зачатыми, но еще не рожденными детьми».

Коллажи Дмитрия ПЕТРОВА