Аутизм – это расстройство развития ребенка, в основе которого лежат нарушения в работе нейронных сетей головного мозга. Расстройство проявляется в особенностях поведения ребенка.

Например, ребенок уронил игрушку за спинку дивана и не может ее достать. Обычный малыш сообщает взрослому о проблеме. Если он еще не умеет говорить, он берет маму/папу/бабушку за руку и тянет к дивану, указывая рукой на щель между спинкой и стеной.

При аутизме ребенок может громко плакать или кричать из-за расстройства, вызванного утратой игрушки, он не «впитывает» социальный контекст, а потому не пытается просить о помощи; не умеет сообщить о своей проблеме взрослому.

Другой пример. Ребенку подарили набор игрушечных машинок и показали, как с ними играть. Нормотипичный ребенок, весьма вероятно, повторит то, что ему продемонстрировал взрослый. Ребенок с аутизмом, скорее всего, не воспримет эту информацию, но захочет выстроить машинки по линеечке или монотонно катать одну и ту же машинку туда-сюда.

Важно отметить, что поведение может меняться при активной и, особенно, творческой работе родителей и воспитателей, поэтому здесь мы говорим о том, что привлекает в ребенке наше внимание изначально до вмешательств.

Как аутизм проявляется в поведении ребенка

Проявления аутизма могут быть очень разными. Некоторые дети не отзываются на имя, не смотрят в глаза, не используют речь для общения. Другие говорят, но только на любимые темы, не умеют поддерживать разговор. Часто у ребенка с аутизмом есть странные повторяющиеся действия: он может махать руками, раскачиваться, крутить предметы. Такие дети могут часами выкладывать игрушки в ряд, расстраиваться при любом изменении привычного порядка, у них могут быть сложности с едой, одеждой, сном.

Родители часто замечают, что их малыш развивается иначе: он не указывает пальцем, не повторяет за взрослыми, не интересуется играми со сверстниками, не реагирует на обращенную речь. Некоторые дети говорят «мама» и «папа», а потом перестают говорить вообще.

Почему возникает аутизм: что говорят исследования

Современная наука считает, что аутизм возникает из-за сочетания различных причин: генетических, биологических, иммунных, гормональных, метаболических. Это значит, что у ребенка есть врожденные особенности работы мозга, а иногда к ним добавляются внешние воздействия (например, инфекции или осложнения при беременности), которые могут привести к аутизму.

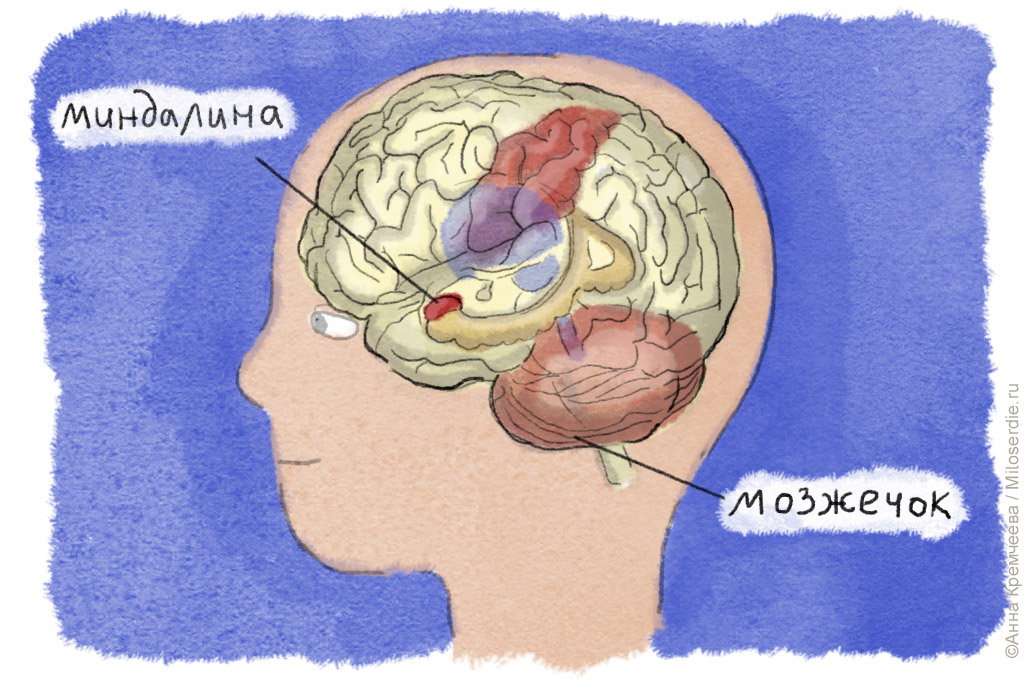

Что происходит в мозге при аутизме

Мозг ребенка с аутизмом развивается и работает иначе. Исследования показывают, что в мозге таких детей могут быть особенности в передаче сигналов между нейронами. Это влияет на восприятие информации, формирование речи, поведение и социальные навыки. Некоторые зоны мозга могут быть гиперактивными, другие, наоборот, работать слабее.

Например, у ребенка с аутизмом может быть высокая чувствительность к звукам или прикосновениям – из-за особенностей обработки сенсорной информации. Или он может не понимать мимику и жесты – из-за особенностей работы зоны мозга, связанной с распознаванием лиц и эмоций.

К аутизму применяют понятие «спектр», потому что проявления могут сильно различаться. У кого-то они выражены слабо – это может быть только некоторая странность в общении или увлеченность одной темой. У кого-то – сильно: ребенок не говорит, не понимает обращенную речь, не выходит из дома из-за страха или агрессии.

Есть дети с нормальным интеллектом, а есть с интеллектуальными нарушениями. Есть те, кто учится в обычной школе, и те, кому нужно специальное обучение. Есть высокофункциональный аутизм, синдром Аспергера, атипичный аутизм и другие формы. Все они относятся к спектру.

Понимание спектра помогает подобрать подходящую помощь для конкретного ребенка.

Когда родителям стоит начинать беспокоиться

Аутизм – это прежде всего нарушение коммуникативной функции, контакта ребенка с окружающими его людьми. Малыш живет в мире зрительных образов, звуков, тактильных ощущений, но при этом впечатления для него самоценны, он не стремится поделиться ими с мамой или папой, которые выполняют для него исключительно инструментальную функцию, являясь источниками пищи, тепла, комфорта.

Для таких малышей характерны повторяющиеся, навязчивые действия: кто-то часами крутит все попадающиеся под руку вертящиеся предметы, от маленького мячика до крышки большой кастрюли, наблюдает за льющейся из крана водой, кто-то выстраивает в ряд машинки или кубики, кто-то играет с ниточкой, накручивая ее на палец или тряся ею перед глазами. Они могут долго кружиться на одном месте или кругами ходить по комнате на цыпочках.

Часто маленькие аутисты чрезвычайно музыкальны: они получают явное наслаждение от любимых музыкальных произведений, мелодий и даже отдельных звуков. Трехлетний малыш может совершенно равнодушно пройти мимо ровесника с дистанционно управляемой машинкой, но прийти в неописуемый восторг при звуке боя часов на соборе.

Маленький аутист часто выглядит уверенным и независимым. Гуляя, он идет один, сопротивляется попытке взять его за руку и, только испугавшись чего-то, например большой собаки, прячется за маму. Но и страхи его не всегда объяснимы с точки зрения обычной логики: он боится пылесоса, его пугают шумные, людные места, но, как правило, он не осознает опасности, связанной с высотой или движением транспорта, он легко может выскочить на проезжую часть.

Как правило, ребенок пресекает попытки матери успокоить его, приласкать, обнять, отпихивая ее от себя. Еще более трудными являются физические контакты с посторонними людьми, врачом или парикмахером например. Медицинский осмотр или стрижка становятся стрессом для всех участников процесса из-за бурного сопротивления малыша. Накормить – тоже проблема. Ребенок настолько избирателен в еде, что порой его рацион состоит всего из трех-четырех блюд (например, творог, каша, банан), все остальное безоговорочно отвергается.

Многое из описанного является проявлением сенсорной перегрузки. Дело в том, что определенные стимулы – прикосновения, громкие звуки, конкретные ощущения, вызванные вкусом или консистенцией пищи, могут быть для ребенка чрезмерно сильными и вызывать бурную реакцию, необъяснимую для окружающих .

Маленького аутиста очень сложно уговорить прервать занятие, если он чем-то увлечен, убедить попробовать что-то новое, а родительские волевые действия (снять с качелей, увести домой с прогулки, накормить, усадить на горшок) вызывают бурную истерику, а порой и агрессию.

Нейротипичные (то есть не имеющие отклонений в развитии) дети с удовольствием имитируют действия взрослых. Малышка берет расческу и проводит ею по голове; глядя на маму, после еды вытирает рот салфеточкой, снимает трубку телефона и что-то лопочет на своем детском языке. Трехлетний мальчик крутится возле делающего уроки брата-первоклассника, и если дать ему карандаш и бумагу, с удовольствием начнет что-нибудь рисовать. Вслед за мамой годовалый малыш гладит упавшего с дивана плюшевого мишку, жалея его сначала лишь формально, но постепенно проникаясь эмоциональным содержанием действия.

Имитация – это эволюционный механизм, лежащий в основе обучения социально-необходимым навыкам и социальной поддержке. Имитируя, ребенок подает нам сигнал готовности к усвоению навыков, формальных действий, которые постепенно наполняются социально значимым содержанием. Если же ребенок не имитирует порой даже самых простых, обычных действий, взрослый не получает сигнала готовности, навык не развивается. Когда родители спохватываются и начинают срочно учить ребенка тому, что его ровесники уже давно освоили (есть ложкой, пользоваться горшком, надевать носки), их волевые действия, как правило, вызывают у ребенка активное неприятие: во-первых, у него отсутствует мотив (стандартная система поощрений/наказаний с таким ребенком не работает), во-вторых он хочет как можно скорее вернуться к занятию, приносящему ему глубокое удовлетворение, например открывать и закрывать ящики письменного стола или шкафа, хлопать дверьми, в сотый раз рассматривать картинки в любимой книжке.

Речь у аутистов появляется, как правило, позже обычных сроков, но дело даже не столько в сроках, сколько в ее специфике. Первым словом аутичного малыша, как правило, бывает не «мама», или «папа», или «дай» (традиционная триада нейротипичного ребенка), а, например, «газонокосилка», то есть название объекта, который по каким-то причинам произвел особенное впечатление, и чаще всего это предмет неживой (в скобках заметим, что различать живое и неживое аутисты учатся позже нейротипиков).

Когда маленький аутист переходит от отдельных слов к предложениям, они тоже носят скорее назывной характер. Ребенку нравится повторять названия, куски текста из стихов или рекламы, часто он не понимает смысла произносимых предложений. Зная нужные слова, он не может обратиться с просьбой и не всегда понимает просьбы, обращенные к нему.

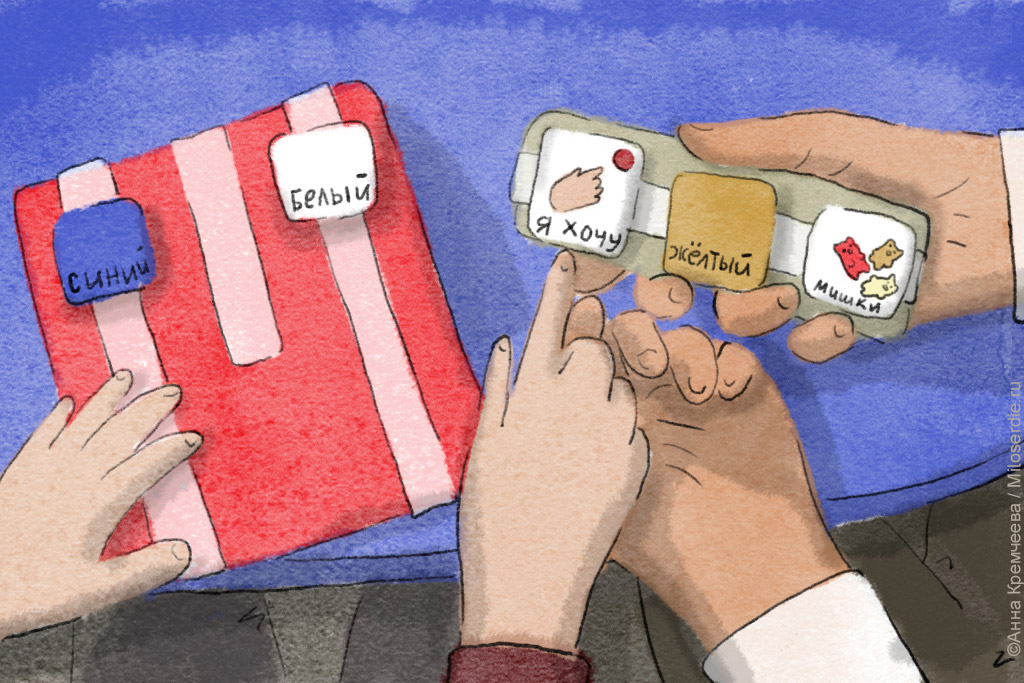

Встречая нового человека, он долго рассматривает его внешность и в это время совершенно не воспринимает обращенные к нему слова. Маленький аутист не умеет общаться в диалоге. Не задает вопросов сам, не может ответить на вопрос, повторяя его за собеседником. «Как тебя зовут?» – «Как тебя зовут?» – «Ты не повторяй, ты отвечай!» – «Ты не повторяй, ты отвечай!» и так далее. Такое явление называется эхолалией. Ребенок не употребляет местоимение «я», говоря о себе: «не хочешь ехать на трамвае», или «он будет смотреть мультик». Речь, как правило, развивается, эхолалия может пройти к 4–5, иногда к 7–8 годам, но может задержаться всерьез и надолго. Как это ни печально, но часть аутистов так и не осваивают устную речь, хотя со временем учится пользоваться альтернативными методами коммуникации.

Самой болезненной проблемой для семьи ребенка с аутизмом является наблюдаемые не во всех, но в значительном количестве случаев агрессия и самоагрессия. Ребенок может бить, царапать, кусать других членов семьи или иных взрослых и детей. Самоагрессия может проявляться в том, что ребенок бьется головой об стол, стену, пол, кусает собственные руки, отрывает заусеницы на пальцах рук, оставляя на них кровавые струпья, вырывает волосы на голове.

Как и когда ставится диагноз

Аутизм можно заподозрить уже в возрасте 1–1,5 лет. Иногда первые признаки появляются и раньше, например, ребенок не гулит, не улыбается в ответ, не реагирует на имя. Но обычно диагноз ставится ближе к 2–3 годам, когда родителям и врачам становится видно, что ребенок отстает в развитии, у него есть сложности в общении и поведении.

Диагноз ставится после комплексного обследования: с ребенком работают психиатр, невролог, логопед, психолог. Используются специальные диагностические методики, которые помогают понять, соответствует ли поведение ребенка критериям аутизма.

ВАЖНО! Нельзя поставить диагноз «аутизм» за один прием. Это длительный процесс наблюдения и анализа. Родители должны быть готовы делиться всеми своими наблюдениями и отвечать на много вопросов.

Сопутствующие заболевания

Еще один грустный факт, но с ним приходится считаться. Накопился большой массив исследований, которые указывают на то, что у детей и взрослых с аутизмом, как правило, имеются сопутствующие заболевания, или, выражаясь по-научному, комморбидности. Это и эпилепсия, и гастроэнтерологические болезни, и сердечно-сосудистые заболевания, и проблемы с иммунитетом, и диабет.

Как говорит Наталия Устинова, доктор медицинских наук, руководитель отдела социальной педиатрии и организации мультидисциплинарного сопровождения детей НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, «психиатр в программе помощи ребенку с аутизмом не самое главное лицо, а часть эффективного междисциплинарного подхода».

Не нужно пугаться и бежать сразу ко всем врачам, однако нужен план постепенного обследования ребенка, и в первую очередь следует обратиться к тому специалисту, в чьей области нездоровье ребенка очевидно. Если у него нерегулярный стул например – а это довольно распространенная у детей с аутизмом проблема – следует в первую очередь обследовать его желудочно-кишечный тракт. От состояния кишечной микрофлоры может зависеть не только здоровье кишечника и других органов ЖКТ, но и аутистические симптомы – на эту тему существует обширная медицинская литература.

Итак, помимо психиатра ребенку с аутизмом нужны невролог, гастроэнтеролог, иммунолог, кардиолог и, возможно, в каких-то случаях и другие специалисты.

При РАС могут быть и другие психические расстройства. У детей это, как правило, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), у подростков и взрослых – обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и другие виды тревожного расстройства.

Диагноз «аутизм» меняет жизнь всей семьи. Родители сталкиваются с шоком, страхом, растерянностью, информации о заболевании не хватает, а советы часто противоречивы. Часто приходится отказаться от работы, чтобы заниматься ребенком, при этом финансовая нагрузка возрастает. Бабушки и дедушки не всегда понимают ситуацию и не могут помочь. Родители испытывают стресс, нередко они оказываются в изоляции – им некуда пойти и не с кем поделиться, они испытывают чувство вины и тревогу за будущее.

ВАЖНО! Вы не одни! Есть другие родители с теми же проблемами, сообщества, фонды, специалисты, которые могут помочь. Нужна не только помощь ребенку, но и поддержка всей семьи. Иногда слова поддержки от других родителей дают больше сил, чем длинные пространные лекции.

Какая помощь нужна ребенку с аутизмом

Самое важное – помощь должна начинаться как можно раньше. Чем раньше начаты занятия и поддержка, тем больше шансов на развитие речи, навыков общения, обучения и адаптации.

Основные направления помощи:

- Поведенческая терапия (ABA или ПАП) – помогает формировать нужное поведение, обучать навыкам (одевание, еда, речь, игры, туалет), снижать агрессию и стереотипии. Это один из самых доказанных и эффективных подходов. Занятия строятся по четкому плану, в игровой форме, с постоянным поощрением за успехи.

- Логопед-дефектолог – работает над пониманием речи, развитием звуков, расширением словаря. Некоторые дети начинают говорить только после многих месяцев систематических занятий.

- Специалист по сенсорной интеграции – помогает справляться с повышенной или пониженной чувствительностью (например, если ребенку трудно носить одежду, мыться, воспринимать громкие звуки).

- Медицинская помощь – если у ребенка есть боли в животе, нарушения сна, гормональные сбои, судороги, дефициты витаминов – это тоже требует внимания. Иногда, устранив телесный дискомфорт, можно резко улучшить поведение и настроение ребенка.

- Поддержка семьи – работа с родителями, обучение навыкам взаимодействия, снижение стресса. Часто семьи сталкиваются с выгоранием, чувством вины, тревогой. Это нужно проговаривать и прорабатывать.

Помощь должна быть системной, постоянной и основанной на индивидуальных потребностях ребенка. Нет универсального метода – важно наблюдать, что работает именно для вашего ребенка.

Комментирует руководитель группы работы с просителями службы помощи «Милосердие» Елена Перхунова:

– К нам очень часто обращаются с просьбами родители детей с аутизмом из регионов. Ситуация с помощью таким детям там довольно сложная: не всегда есть помогающие организации, за качество услуг которых можно поручиться, а кроме того, центры поведенческой терапии, например, чрезвычайно дороги, тем не менее примерно 50% просьб – это сборы на АВА-терапию.

Не все родители (хотя таких осталось немного) в регионах знают, что такое АВА, однако иногда они считают, что просить столь большие суммы на оплату занятий бесперспективно, поэтому еще 50% просят оплатить занятия с психологом, логопедом, развивающие занятия, например, по арт-терапии. Они обходятся в гораздо меньшие суммы.

Нужно отметить, что не во всех регионах есть хорошие АВА-центры. Мы консультируемся с организацией РОО «Контакт», ее специалисты собирают информацию о сервисах для детей с аутизмом в регионах и, как правило, могут дать совет о том, стоит или нет обращаться в тот или иной АВА-центр, а мы, в свою очередь, обсуждаем эту информацию с родителями и предлагаем им какую-то альтернативу, когда дорогая услуга АВА-терапевта не обещает быть полезной.

РОО «Контакт» – это организация, в которую могут обратиться родители детей из регионов для составления маршрута помощи ребенку на основе имеющихся в конкретном городе центров, государственных и частных, которые работают с аутизмом. В Москве же они сами предоставляют помощь детям с аутизмом, причем бесплатно.

Помимо сбора денег, мы стараемся помочь нашим подопечным информационно. У нас есть списки некоммерческих организаций, предоставляющих услуги бесплатно, и мы сообщаем тем, кто к нам обращается, где и что они могут получить на некоммерческой основе. К сожалению, нередко бывает так, что на бесплатные занятия большая очередь, так что речь идет о месяцах ожидания, и в таких случаях семья опять возвращается к нам с просьбой собрать деньги на занятия платные. Чаще всего это частные центры на местах, а региональные НКО помогают нам сориентироваться в том, какой из частных центров оказывает наиболее качественные услуги.

К нам как-то обратилась семья из Костромы с тремя погодками с аутизмом. В городе есть хороший благотворительный центр, однако в него была очередь на 1,5–2 года. Мы решили пойти на компромиссный вариант и собрали деньги на оплату занятий для этих детей в другом центре, репутация которого несколько хуже, но начать заниматься дети могли уже сейчас.

Нам приходилось собирать деньги на лечение зубов ребенку с аутизмом. Дело в том, что большинство аутичных детей не дают проводить со своим телом такого рода манипуляции и оптимальный вариант для них – это лечение зубов под местным наркозом. Эту услугу не так просто, хотя и возможно получить по ОМС: для этого необходимо получить медицинское заключение о том, что данному ребенку без наркоза вылечить зубы невозможно.

Нам же пришлось иметь дело с очень сложным кейсом. У ребенка был не только аутизм, но и ряд сопутствующих заболеваний. Несмотря на то что родители собрали документы на лечение под наркозом по ОМС, оказалось, что на тот единственный вид наркоза, который имелся в государственной клинике, у мальчика была аллергия, поэтому нам все-таки пришлось собирать для него деньги на лечение зубов в частной клинике, где были доступны иные наркотические препараты.

Если ваш ребенок не говорит, вам потребуются занятия по обучению его альтернативной коммуникации. Для этого существует PECS (Picture Exchange Communication System), система коммуникации, которая помогает невербальным детям и взрослым выражать свои желания и потребности с помощью обмена картинками.

Физическая активность абсолютно необходима ребенку с аутизмом любого возраста. Существует большой массив данных, свидетельствующих о том, что при аутизме физическая активность способствует здоровью ребенка, снижая уровень воспалительных процессов в организме, повышает его социальную осознанность, а также благотворно влияет на его способности к обучению.

Такие виды физической активности, как танцы, детские подвижные игры, восточные единоборства, командные игры, пешие прогулки, компьютерные игры, предполагающие движение всего тела, являются чрезвычайно полезными для детей и подростков с аутизмом. Кстати, такого рода занятия будут способствовать и сенсорной интеграции.

Сенсорная интеграция – это то, что необходимо большинству детей с аутизмом, так как они страдают от нарушения обработки сенсорного импульса.

Нарушения сенсорной обработки могут проявляться в различных формах, включая гипер- или гипочувствительность к сенсорным стимулам, а также трудности с координацией движений и поддержанием баланса. Для аутичных детей характерна высокая избирательность в еде, которая часто объясняется непереносимостью продуктов с определенной текстурой.

Терапия сенсорной интеграции, разработанная американской исследовательницей Джин Айрес, направлена на помощь детям и взрослым с РАС в улучшении обработки сенсорной информации и адаптации к окружающей среде. Она включает в себя структурированные занятия, на которых ребенок вовлекается в различные сенсорные активности, стимулирующие разные системы. Занятия проводятся под руководством квалифицированного терапевта и адаптируются к индивидуальным потребностям ребенка.

«Островки компетенции» – так некоторые специалисты называют области особых талантов и интересов аутичных детей. Очень важно найти сильные стороны ребенка и, опираясь на них, создать для него ситуацию успеха для того, чтобы он почувствовал уверенность в себе и своих силах. В этом смысле занятия рисованием, живописью, фотографией, музыкой если не «лечат» аутизм как таковой, то очень подстегивают развитие ребенка в случае успеха.

Сколько стоит помощь при аутизме

К сожалению, расходы могут быть значительными. Ниже приведены примерные цифры, которые варьируются в зависимости от региона, частоты занятий, выбранных специалистов:

- первичная диагностика и обследование – от 10 000 до 50 000 рублей;

- занятия с ABA-терапевтом (2–5 раз в неделю) – от 30 000 до 100 000 рублей в месяц;

- консультации узких специалистов – от 2000 до 8000 рублей за прием;

- медикаменты, витамины, биодобавки – от 3000 до 20 000 рублей в месяц;

- курсы, вебинары, обучающие программы для родителей – от 5000 до 50 000 рублей.

- Но есть и бесплатные возможности:

- государственные поликлиники и психоневрологические диспансеры;

- логопедические группы в детских садах;

- получение статуса инвалидности и пособий;

- бесплатные вебинары, марафоны, консультации от НКО.

Чем активнее родители ищут информацию, тем больше шансов найти доступные ресурсы.

Современные подходы к помощи детям с аутизмом все чаще включают в себя прикладной анализ поведения (ПАП). Его также называют ABA-терапией. Этот научно обоснованный подход рассматривается как основа для эффективного обучения, социализации и адаптации детей с расстройством аутистического спектра, в том числе неговорящих и с тяжелыми нарушениями развития.

Многие специалисты в России до сих пор относятся к ABA-терапии скептически. Их критика нередко сводится к субъективным оценкам: «не наш метод», «не нравится», «есть другие, проверенные способы». Однако большинство традиционных методик не имеют научной доказательной базы. Это не значит, что они обязательно неэффективны, но их результаты не были подтверждены строгими исследованиями.

В отличие от них ABA-терапия имеет обширную научную поддержку. Ее методы многократно проверялись в независимых исследованиях с высокой степенью достоверности. Это позволяет родителям и специалистам выбирать подходы, опираясь не на личные мнения, а на объективные данные.

Что такое АВА-терапия

Это не один метод, а целый подход, объединяющий десятки поведенческих техник, основанных на четких закономерностях поведения. Сегодня известно 29 основных приемов. В зависимости от конкретных задач и состояния ребенка, из них выстраивается индивидуальная программа помощи.

ABA-терапия применяется к детям разного возраста и уровня функционирования: от малышей до подростков, от невербальных до высокофункциональных. Универсальность ABA-терапии заключается в способности гибко подстраиваться под потребности конкретного ребенка, не нарушая научного подхода.

Как ABA-терапия работает на практике

Один из главных принципов терапии – развитие через игру. У многих детей с аутизмом игровая активность не формируется естественным путем. Поэтому в ABA-терапии есть специальные методы, которые обучают ребенка играть, взаимодействовать с другими детьми, обращаться к взрослому и т. д. Это важнейшая часть раннего вмешательства.

Например, у мальчика Дани тяжелые нарушения, раньше он не мог сидеть на месте, не говорил, выхватывал из рук гаджеты. Врачи ставили ему диагноз умственная отсталость. С ним не хотели работать. Но после нескольких лет интенсивных занятий по ABA-терапии он учится в 7-м классе обычной школы, интересуется физикой и языками, адаптирован, управляет своим поведением. При этом он по-прежнему не говорит.

С другой стороны, бывают случаи, когда ребенок, хорошо игравший в раннем возрасте и посещавший специалистов, так и не смог социализироваться. Это показывает, что игра не единственный критерий, и метод должен быть адаптирован к индивидуальности ребенка.

Появление ABA-терапии стало прорывом в работе с детьми с аутизмом. Он не только открыл возможности для эффективного обучения, но и позволил научно оценивать эффективность других подходов. Он стал «точкой опоры» в мире, где раньше преобладали догадки и устаревшие теории.

Родители перестали быть жертвами неэффективных методов. Теперь есть четкие цели, конкретный план, объективные критерии прогресса. Можно заранее договориться, чему ребенок научится за определенное время, и увидеть это на практике. Но следует понимать, что родители должны и дома продолжать ABA-терапиию, иначе выработанные навыки пропадают.

ABA-терапия дала возможность отказаться от вредных и устаревших подходов, вроде холдинг-терапии, которая наносила детям вред. Она стала неотъемлемой частью комплексной помощи. Например, если ребенок кричит, специалист может выяснить, что стоит за этим: боль, тревога, сенсорный дискомфорт или просто способ привлечения внимания. Это помогает подобрать эффективное решение, а не гасить симптомы таблетками.

ABA-терапия и медицина, ABA-терапия и дефектология

ABA-терапия не заменяет медицинскую помощь. У многих детей с аутизмом есть реальные биомедицинские проблемы, и без врачей помощь будет неполной. Но ABA-терапия – это тот ориентир, с которого можно начать, чтобы понять, что и зачем делать.

Существует миф, что ABA-терапия противопоставляется дефектологии. Это ложное представление. В действительности это инструмент, который может использовать дефектолог, педагог, логопед, если он понимает законы поведения ребенка.

Многие практикующие дефектологи, пройдя обучение, признают, что стали работать эффективнее и меньше устают. Они осознают, как важно видеть реальные поведенческие причины, а не действовать «по наитию».

При этом у ABA-терапии есть прочные исторические корни, в том числе в России. Основатель отечественной дефектологии Лев Выготский был сторонником бихевиористского подхода (бихевиоризм – направление в психологии, которое рассматривает поведение как основной и единственный предмет изучения. – Ред.) и поддерживал работы Эдварда Торндайка (американский психолог и педагог, его работы способствовали появлению бихевиоризма. – Ред.). Однако сегодня в педагогических вузах об этом нередко забывают.

Многие критикуют инклюзию, потому что думают, что это просто посадить аутичного ребенка среди других детей и ждать, что он станет таким же. Такой подход не работает и действительно не подходит. Но это не настоящая инклюзия.

Настоящая инклюзия – это создание условий, чтобы никто в обществе не чувствовал себя исключенным, вне зависимости от здоровья, возраста или других особенностей.

В школе это значит не просто посадить ребенка с аутизмом в класс, а работать с ним, помогать ему на уроках, а также учить других детей понимать, поддерживать и принимать этого ребенка, играть с ним на переменах, радоваться его успехам.

Родители обычных детей часто тревожатся, что аутичный ребенок помешает учебе их детей или снизит общие требования преподавателей к классу. Но нужна работа с родителями, чтобы показать им, что в инклюзивном классе все дети учатся новому, а методы, которые используют преподаватели в работе с аутичными детьми, часто оказываются полезными и для других детей в классе. А кроме того, дети становятся более терпимыми и добрыми.

Для некоторых детей с аутизмом инклюзия пройдет относительно легко, для других – сложно, и сначала он может проводить в классе всего несколько минут в день. Но квалифицированные специалисты могут помочь любому ребенку с аутизмом учиться в общем классе.

Об этом говорит Екатерина Мень, президент «Центра проблем аутизма»: «Мы вместе с коллегами разработали успешную модель инклюзии в московской школе № 1465. Эта модель сейчас помогает школам и в других регионах России».

Иногда дети с аутизмом даже лучше своих сверстников в некоторых предметах.

Конечно, у таких детей бывают проблемы с поведением. Поэтому перед тем, как включать ребенка в класс, проводят работу по его подготовке с помощью прикладного анализа поведения – это помогает корректировать нежелательное поведение.

Команда Центра проблем аутизма разработала также модель инклюзивного детского сада и сейчас создает программы для перехода подростков и молодых взрослых с аутизмом к профессиональному обучению и работе.

Аутизм воспринимают по-разному. Одни считают, что это просто необычная черта характера, кто-то видит в аутистах людей с особыми талантами, например с фантастической памятью или способностью видеть сложные вещи сразу целиком, как герои фильма «Человек дождя» или сериала «Хороший доктор». Другие, наоборот, считают, что аутистов надо изолировать от обычных детей, они представляют опасность. Разберемся, какие наиболее распространенные мифы существуют вокруг людей с аутизмом.

Аутизм – это просто особенность человека, из-за которой он отличается от остальных

Многие думают, что такое положительное отношение лучше, чем считать аутиста опасным человеком, которого нужно изолировать от общества. Но, если не понимать, с какими серьезными трудностями сталкиваются люди с аутизмом, такое отношение можно считать несправедливым, то есть это тоже своего рода дискриминация. Ведь эти трудности часто очень болезненны, и люди с аутизмом, как и те, у кого есть другие болезни или психические расстройства, имеют право на помощь и поддержку от общества и государства. Кроме того, у многих аутистов есть и физические болезни, которые вызывают боль, дискомфорт, судороги. Все это говорит о том, что аутизм – это не просто «особенность», а расстройство, которое требует внимания и лечения.

Дети с аутизмом – это просто плохо воспитанные дети, во всем виноваты родители

Аутизм не связан с плохим воспитанием, «холодной мамой», телевизором. Это не чья-то вина. Это нейроразвитие, которое пошло по другому пути.

Аутизм можно вылечить

Нет, но при правильной и регулярной помощи ребенок может очень сильно измениться: начать говорить, учиться, общаться, играть, выражать желания, адаптироваться в обществе.

Никто не может точно предсказать путь конкретного ребенка. Но точно известно: помощь работает! Каждый навык, каждая маленькая победа – это шаг вперед.

Случаев аутизма становится все больше. Это эпидемия?

Раньше аутизм считали очень редким – один случай на 10 000 детей. Сейчас в развитых странах говорят уже об одном случае на 100 или даже на 50 детей. Из-за такого резкого роста некоторые начали говорить об «эпидемии аутизма». Почему цифры выросли? Критики считают, что причина в изменении правил диагностики. Раньше многие дети с аутизмом получали другие диагнозы, например «умственная отсталость». Сейчас их стали чаще определять как аутичных, чтобы помочь получить необходимые бесплатные услуги: лечение, образование, реабилитацию. Родители и врачи заинтересованы поставить именно такой диагноз, чтобы ребенок получил поддержку.

Однако ряд исследователей, которые не согласны с этой точкой зрения, весьма добросовестно произвели подсчеты и проанализировали полученные данные.

Так, в Калифорнии с 1987 по 1998 год был зафиксирован 237-процентный рост случаев аутизма, что заставило администрацию штата заказать исследование экспертам Калифорнийского Университета (г. Дэвис). Их попросили провести тщательный анализ ситуации и объяснить столь значительное увеличение заболеваемости аутизмом.

Проанализировав данные и уделив особое внимание гипотезе о том, что рост заболеваемости является следствием лишь изменившихся диагностических критериев и иных субъективных факторов, ученые пришли к выводу, что они объясняют явление лишь частично.

Люди с РАС никогда не смотрят в глаза собеседнику

На самом деле это касается далеко не всех детей и взрослых с аутизмом, поэтому, хотя глазной контакт и является ориентиром для специалистов, проводящих скрининг, нужно иметь в виду, что это не диагностический критерий. Ребенок может смотреть в глаза, но при этом иметь набор симптомов, позволяющих поставить ему диагноз аутизм.

Антон БРИНДЛИ, Марина СОЛОДОВНИКОВА – авторы

Егор ОТРОЩЕНКО – редактор

Дмитрий ПЕТРОВ – арт-директор

Любовь КУЗНЕЦОВА – бильд-редактор

Анна КРЕМЧЕЕВА – рисунки

Иван СОЛОВЬЕВ – программист

Анастасия ОТРОЩЕНКО – редактор проекта