В Алтайском крае, в селе Алтайское на Заречной улице стоит детский дом. Он носит имя В.С. Ершова. Если вы попытаетесь отыскать это имя среди знаменитых педагогов, ученых, героев войны, видных деятелей политики, литературы или искусства, вас ждет разочарование. Ибо Василий Степанович Ершов, крестьянин по рождению, бывший подпасок, бывший портной и бывший солдат, был самым обычным человеком. За одним исключением: все свои силы, средства и всю свою жизнь он посвятил спасению и воспитанию детей-сирот.

Косой заяц

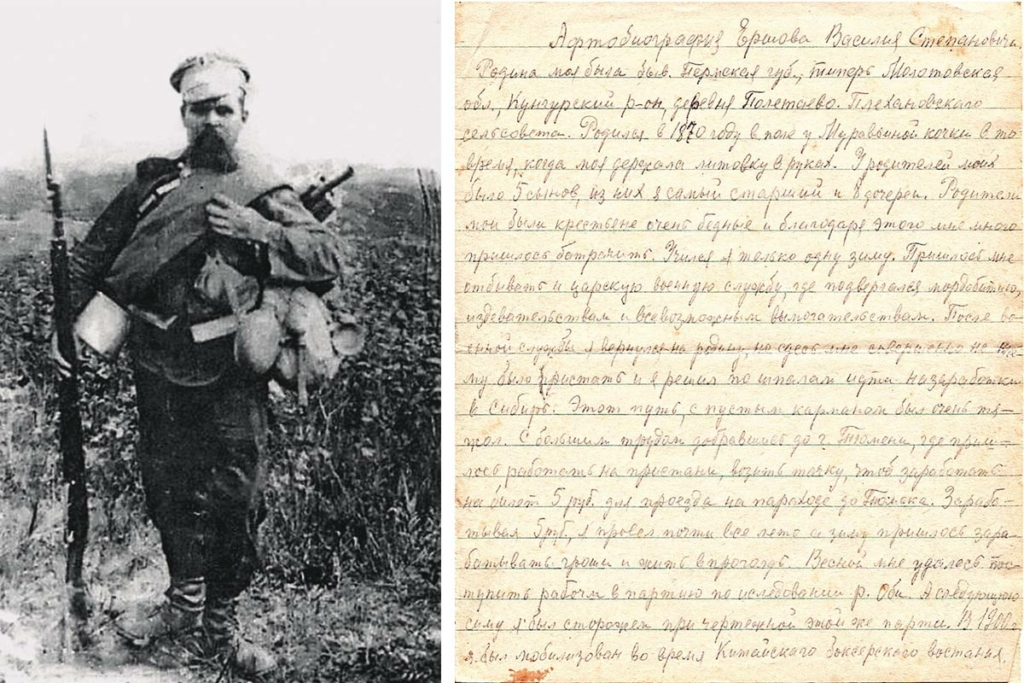

«В двух километрах от знаменитой Кунгурской ледяной пещеры Пермского края стоит деревушка Полетаево, там я родился в 1870 году 11 августа. Отец, Ершов Степан, был ямщик, но на добрую лошадь заработать так и не смог. У моих родителей было 12 человек детей. Дети шли один за другим. Отец ворчал на мать: «Сократилась бы ты, Федосья, я что, святым духом буду их кормить?» Из братьев я был старший. В деревне звали меня косой заяц, потому что мать родила меня в поле, когда литовкой махала. В поле – значит, заяц, а он завсегда косой».

Так писал Василий Степанович в своих дневниках. Семья Ершовых, как и все семьи в Полетаево, жила на грани нищеты, или, говоря словами нашего героя, «бедность и некультурность, как вековая плесень, царила среди ее жителей». Отец и рад был бы дать образование своему смышленому сыну, но не было ни средств, ни возможностей.

«Все образование мое – один класс сельской школы, остальные уроки были от жизни». Проходить школу жизни он начал в роли сельского подпаска. Старый пастух учил его не только обращаться со скотиной: он вложил в голову ребенка мысль о ценности знания, о важности книг и образования.

Затем ученье продолжилось у родного дядьки, портного по профессии, куда Василия отдали в обучение и для заработка. До швейной работы еще надо было дослужиться – поначалу пришлось ходить за скотиной да работать на дядином подворье. Но постепенно мальчику стали доверять иглу и ножницы, а со временем и несложные заказы. За эту работу он получал 25 копеек в неделю, да и те отдавал семье.

И хотя дел у дяди было много, да и отцу с матерью приходилось помогать, он успевал находить время на книги. Особенное впечатление на него тогда произвели стихи Некрасова – в них он нашел много знакомого и созвучного собственным мыслям.

С миру по нитке

Повзрослев, в поисках собственной судьбы и заработка Василий отправился в Сибирь. Шел по рельсам Сибирской железной дороги. В Томске он нанялся в изыскательскую партию, которой руководил некто Д.И. Чижов. Этот человек открыл Ершову не только секреты своего ремесла, но дал и еще одну профессию, научив фотографировать и подарив фотоаппарат. Впоследствии эти навыки станут для него важным источником заработка.

В 1900 году в Китае началось Боксерское восстание, на его подавление были направлены российские войска. В числе прочих был призван в армию и Ершов. На обратном пути он поневоле совершил большое путешествие через Японию, Цейлон, Суэцкий канал. Чужие страны открывались перед ним – экзотичные, таинственные, по-своему притягательные. Но нигде не встретил он места, в котором хорошо жилось бы бедному человеку.

В Россию он вернулся уже полный мыслей о несовершенстве жизни и ее несправедливости. А в Томске вновь встретился с Чижовым – членом местного Общества попечения о начальном образовании. Личные впечатления и выводы и беседы с товарищем привели его к благотворительной деятельности. На фургончике с надписью «С миру по нитке – голому рубаха» он ездил по городу, собирая утиль, а заработанные деньги перечислял на содержание бесплатных библиотек.

Но удовлетворения эта деятельность не принесла. Было ощущение, что даже членов Общества попечения на самом деле мало волнует судьба обездоленных людей. Ему же хотелось помогать действенно, и помогать прежде всего сиротам. Для этого он нанимался на разные работы, стремился заработать побольше денег и мечтал найти подругу жизни, которая стала бы его единомышленницей.

«Я женился на девушке из мещанской семьи, она была довольно красивенькая и грамотная. Жили мы небедно, даже оставались средства, которые я тратил на беспризорников, за что получал упреки. Ей хотелось жить только для себя. А мне хотелось и для людей. Своих детей, после того, как одного ребенка мы потеряли, она уже не хотела иметь. И я решил со своей семейной жизнью покончить. В одном жена была права, в том, что разовая помощь сиротам мало им помогает. Значит, надо делать приют».

Но это был 1905 год – началась война с Японией, и Ершова снова призвали. После войны он попытался наняться на золотые прииски, чтобы заработать денег на создание приюта. Но и тут ему не повезло. «Я пришел за золотом к устью Амура, его не нашел, зато руки у меня золотые стали».

И действительно: с детства он знал все крестьянские работы, умел шить, да к тому же владел редкой на селе профессией фотографа. Поразмыслив, Ершов решил, что эти ремесла помогут ему самостоятельно прокормить детей. И не ошибся.

Муравейник

В поисках подходящего места для открытия приюта он прибыл на Алтай. Рассуждение было простое: если вдруг снова война, его приют окажется далеко от границы. Ему приглянулось село Алтайское – в 75 километрах от Бийска.

Средств на приобретение земли и строительство не было, и он снял этаж у местного жителя: три комнаты с кухней. Хозяин запросил ни много ни мало 100 рублей в год, что даже для города было чересчур. Но выбора не было – местные жители не слишком были рады странной затее пришлого человека.

Чтобы можно было брать и малышей, требовалась женская помощь. И Василий Степанович написал своей сестре Тане, которую еще подростком отдали в монастырь. Татьяна из монастыря ушла и приехала к брату.

«Я прибил на дверь вывеску: «Детский приют Ершова В.С». Это как громом ударило не только по нашему селу, но и по окрестным. Новость так быстро разошлась, что скоро не стало возможности всех приносимых детей принять».

Первой взял в приют четырехлетнюю Валю – ее мать овдовела, сильно болела, а детей шестеро, мал мала меньше. Там же, в соседнем селе, взял Маню и Петю у многодетной вдовы с инвалидностью. Из другого села привезли Яшу и Василису, из третьего – еще девочку, потом еще двух…

Обстирывала всех и на всех готовила Татьяна, а Василий Степанович зарабатывал портняжным делом и фотографией. И учил детей: обслуживать самих себя, помогать по хозяйству, заботиться о младших, дружить, доверять, любить… Не всем в селе нравилось это новшество, местные жители тихо сопротивлялись. Иной раз пытались и использовать сирот в своих интересах.

Ершов мечтал о развитии собственного хозяйства, саде и огороде, где можно было бы растить овощи на всю большую семьи (ребятишек было уже 13 человек). Но земли не было.

«Летами я возил детей в поля, там они собирали ягоды, рвали цветы, купались. Как-то подвел их к большой кочке и говорю: «Глядите, ребята, какая интересная муравьиная кочка». – «А что тут интересного? Муравьи и муравьи». – «Ребята, эта кочка у них – общежитие, они в ней живут зимой и летом. Они ее сами сделали. Посмотрите только, как они трудятся». Ребята пригляделись и зашумели: «Да-да, они сильные, больше себя ношу таскают, да еще издалека. А затаскивают, ой, смотрите, на самый верх!»

Муравьи живут хорошо, объясняю. Зимой не замерзают и не голодают. Они запасают себе еды на зиму, уносят ее вглубь земли. С этими словами я промял в кочке ямку. Муравьи быстро забегали, как по тревоге, и стали ямку заделывать. «Если будете мне помогать, как эти вот муравьи, то и мы построим свой дом-общежитие».

Назавтра я сделал на вывеске добавление: «Детский приют «Муравейник» им. В.С. Ершова». Не понимал тогда, что если чьим-то именем называют дома и улицы, то, значит, человек этот уже умер, сейчас даже стыдно вспомнить, какой я сам-то был невежда».

Усадьба

Постепенно ему удалось скопить некоторую сумму на строительство. Волостное правление выделило под приют самый неудобный участок – болота и камни. Но вместе с детьми Василий Степанович привел в порядок землю, разбил огород и заложил рощу. И наконец был построен дом – вместительный, высокий, с большими окнами, резными наличниками, просторной террасой. Появилось место для детских спален, комната для учебы, для игр, мастерская.

«Какая была радость у моих муравьят, когда мы вошли в свое помещение!..» С хозяйством все еще было непросто. Нечем было кормить скотину, потому что местные власти не давали землю под сенокос, только неудобья. Выручало портняжное дело. Зимами Ершов посвящал этой работе по 16-18 часов в день, обшивая все село.

«И до того уставал сидеть, что мастерил себе табуретки с мягким сиденьем. Немало таких табуреток я «сносил». Когда дети во время обеда подставляли мне стул, я редко садился. Принимал пищу стоя, отдыхая от сидячей работы».

Вторым источником заработка была фотография. Фотоаппарат в алтайском селе был еще в диковинку, и услуги Ершова пользовались большим спросом. Нежданно-негаданно сестра Татьяна вышла замуж, и «Муравейник» остался без женского пригляда. Теперь Василию Степановичу самому приходилось и готовить, и стирать на всю ребятню. К счастью, дети подрастали и смогли уже помогать. И все вроде бы налаживалось. Но это был 1914 год. Россия вступила в Первую мировую войну, и Ершова в третий раз призвали, не посмотрев ни на 13 детей, ни на белую от седины бороду.

«Думаю, может, забудут обо мне? Но от солдатчины разве скроешься? Забрали меня в Бийск. И пришлось мне перевезти туда и ребят, снял комнаты у одной вдовы. Ночами я дезертировал из казармы к ребятам. Дети прожили в Бийске больше года. И даже ходили в школу. Главный был вопрос, чем кормить детей. Денег не хватало. И от большой беды я вдруг напал на счастливую мысль: если командир остатками от солдатского обеда кормит свою скотину, то дети имеют не меньшее право на эти объедки. И перевел свою коммуну на остатки от солдатского котла.

Когда я в первый раз принес котел из казармы, думал, ребята расстроятся – каково подъедать чужие объедки? Но я не предвидел такой реакции – это была бурная радость. Ведь это – пища взрослых, она стала желанной для муравьят. Яша Усольцев, выкатывая круглые свои глаза, восторженно заплясал: «Мы солдаты, мы солдаты!» Я шел к детям печально настроенный и с удивлением смотрел на своих муравьят. Все-таки за пять лет я не узнал своих детей, как следует, не смог угадать их реакцию!»

После окончания войны они вернулись в Алтайское, где их ждал неприятный сюрприз. В их усадьбе, совсем недавно построенной с такой любовью и такими усилиями, были выбиты стекла, выломаны двери, разобрана ограда. Все было изгажено и раскрадено. Но как бы ни было горько, Ершов вместе с детьми взялись восстанавливать свой дом – и восстановили.

Время было тяжелое, в Сибири бушевала Гражданская война. Продукты, скот, все мало-мальски стоящие вещи реквизировали то белые, то красные. В иные моменты детей просто нечем было кормить, не во что одевать. Помогали односельчане, поддерживая кто хлебом, кто овощами.

При этом беспризорных детей и сирот становилось все больше. Зная это, Ершов взял в Бийске еще несколько ребят на воспитание. Это все еще было его собственное частное заведение. Но власти решили расширить его, набрав до 50 воспитанников и присвоив статус государственного детского дома. Ершов и за это взялся с большим энтузиазмом.

Детей переселили в новое, более просторное здание. Назначили из города воспитательницу. С ней завелись и новые порядки: дети меньше работали, постепенно превращаясь в иждивенцев. Со временем пришлая дама стала заведующей и выжила Ершова из его «Муравейника».

Коммуна

В 1921 году Ершов начинает все сначала, и в прежней усадьбе организует новый детский приют, но теперь называет его коммуной: детская коммуна «Муравейник». Многие дети из детского дома вернулись к Ершову, которого считали своим отцом. А в детском доме дела шли все хуже, и заведующую вскоре уволили.

К середине 1920-х в коммуне Ершова воспитывалось 16 человек, и жили они по-прежнему только за счет собственного хозяйства и заработка своего единственного кормильца.

«В том числе набрались и большенькие ребятки. Так что в «Муравейнике» работа закипела. В первую очередь мы осушили болото, подняли берег, направили ручеек, куда надо, и у нас получился пруд. Я выплеснул туда ведро карасей, которые очень скоро развелись. А какая была радость, когда я привез из Бийска лодку! В нашем селе лодки ребята не видывали. Дети сбежались к пруду со всего Алтайского, все желали поплавать. И первые велосипеды в селе были наши, и лошадки деревянные, и моды. Когда еду в город, обязательно что-нибудь интересное там подгляжу.

Дети мои не ходили в одинаковой одежде, как в сиротских домах. Сажусь за платьице какой-нибудь девочке и обязательно спрошу, какое ей хочется. А то увидел в городе что-то чудное – пальто с муфтами. Да это же хорошо! Дети варежки теряют, а тут руки, пока девочки идут в школу, в тепле. И красиво, я красоту ценю высоко. Сшил я пальтишки с муфтами, в селе моих девочек стали ершовскими барчатками называть. Вроде они как барские дети одеты».

Он не просто содержал детей, но и старался подготовить их к будущей самостоятельной жизни. Учил всему, что может пригодиться на селе. «Они делали с охотой все, что я им поручал. Для грязных работ у них была спецодежда – платья или рубахи, сшитые из полотнищ матросских воротников. Большой тюк этой ткани мне удалось купить недорого. После работ в хлеву со скотиной или мытья полов дети обязательно переодевались в чистую домашнюю одежду. Была у них и праздничная одежда».

Число детей продолжало расти. Уже не надо было ездить по соседним селам и детприемникам – дети шли «самоходом». «Детей приводили родственники, а то и подкидывали. Только в одном 1924 году нам подкинули пять малышей. Ваня приготовился доить корову (у нас взрослые дети все доили по очереди), вымыл руки и пошел к хлеву. А через минуту прибежал в испуге: там на крыльце лежит сверток, Ваня хотел его поднять, а сверток пищит! Оказалось – мальчик. Господи, да он, поди, всю ночь лежал на холоде! Завернул я его в теплую простынку, согрел молоко, развел подслащенной водой, надел на бутылочку соску – пьет! Назвали Апрелем, по месяцу его появления у нас. Потом Май появился. Следующего подкидыша пришлось назвать Июней, все звали девочку Юней».

К 1927 году коммуна настолько преуспевала, что организовала детскую площадку для детей местных крестьян-бедняков – вроде ясель на 20 детей, где матери могли оставить малышей на время работы. Эта инициатива стала известна, коммуне была назначена премия в 500 рублей. За работу и успешную учебу детям платили, а заработанные деньги можно было тратить по своему усмотрению.

«Мы сделали свою сберкассу, такую тетрадочку, где отражались все доходы и расходы воспитанников. Выходя из «Муравейника», дети получали все свои деньги, и это было большим подспорьем в их жизни. Листаю страницы нашей сберкассы и думаю, как же ребята много работали, как скромно тратили свои деньги. Первая страница – Юля, шестой класс. Приход: за танец «Тарантелла» на райолимпиаде 25 р., за поделку кизяков – 3 р.50 коп., за участие в сеноуборке 18 р., за прополку 2 р. 50 коп., за хорошую учебу 5 р., за заведование детским садом 48 р. 80 коп.

(Малыши у нас были выделены в отдельную группу, называли мы это детский сад. И старшие дети помогали воспитателю.) Расход: конфеты 1 р., кино 35 коп., пряники 2 р., мороженое 1 р., пожертвование на МОПР 3 р., в фонд обороны Кр. Армии 15 р., на подарок папе 16 р. Воспитанники сами выразили желание делать мне подарки, и я не протестовал, пусть это поможет развивать в них заботливость о других».

Дети не просто работали в подсобном хозяйстве и учились в школе – они ходили в походы, занимались краеведением, устраивали самодеятельные концерты для жителей села, благоустраивали территорию вокруг. После школы те, кто хотели, продолжали образование.

Ершов не мог предложить детям ни уникальных образовательных и воспитательных методик, ни особо комфортных условий. Но он давал нечто более важное: голодным – пищу, бездомным – кров и место, где им всегда будут рады, безродным – семью и собственную фамилию, бесправным – уважение и понимание, обреченным – возможность построить действительно достойную жизнь.

В 1935 году после приема Ершова у Михаила Калинина коммуна снова получила статус детского дома, и число воспитанников снова увеличилось до 50. Детдому дали в пользование 50 га земли, еще 4 га занимала сама усадьба. Новое здание детдома было сдано осенью 1941 года.

Война

Ершов правильно выбрал место для своего «Муравейника» – Алтай оставался в глубоком тылу, детям не грозили бомбежки и оккупация. Но и здесь война сказывалась на каждом. Резко ухудшилось снабжение. А с запада страны стали поступать эвакуированные. Из Смоленска в «Муравейник» прибыли 32 дошкольника – практически раздетых, в одних рубашечках, истощенных.

«Детей из Смоленска поселили у нас. Они были дистрофики, измученные, травмированные. Мои ребята встретили их как своих. В войну мы все обеднели. Что такое было купить сотню зимних ботинок!.. Об этом и мечтать не приходилось. Но я организовал свою пимокатную мастерскую, валенки хорошо грели ножки моих детишек».

Осенью 1942 года на Алтай эвакуировали 180 ребят из Ленинграда. «Муравейник» передал им 25 коек, 2 коровы, дрова, мед, много овощей из собственного хозяйства. «Мы помогали им, как могли, продуктами и вещами. К ним часто ходили наши ребята, делали концерты, вместе книги читали» .

В жизни «Муравейника» случались и страшные моменты. В 1947 году в детдом привезли 70 ребят из числа поволжских немцев. Ершов в этот момент находился в краевом центре на совещании директоров детских домов. «Воспитатели не втолковали детям, что немцы-то это наши, советские, русские, можно считать. Но дети ничего этого не понимали. Одно слово – немец – вызывало у них бешеную злобу. И ночью пошли на новичков врукопашную.

Свет тогда у нас был от керосиновых ламп, они стояли в коридорах на полочках. Лампы сразу слетели на пол, и в темноте начался настоящий бой. На помощь была вызвана милиция, райкомовские работники и даже колхозные трактористы. Мало того, пришлось вызывать и пожарную команду. У многих ребят на всю жизнь остались шрамы с той ночи».

В 1944 год за свою работу Василий Ершов был награжден орденом Ленина. По этому поводу в «Комсомольской правде» вышла статья, посвященная «Муравейнику», – большая, на целую полосу. В коммуну со всей страны пошли письма.

«Написать всем я, конечно, не мог. Сейчас, когда свободное время у меня появилось, я бы ответил на все вопросы так. Я горжусь своей работой. Ведь я организовал деткоммуну еще во времена царского строя, я тогда еще читал по слогам и не мог Маркса от Марса отличить. Мой путь тернист и труден. Но я пробил себе дорогу, научился зарабатывать хорошие деньги и двадцать пять лет не брал с государства ни копейки. Я среди детей был как старший товарищ, лучший друг и воспитатель. Эта идея неподдельно чисто моя. И подписал бы свое письмо: «Старый Муравей Ершов».

Ершовы

Василию Степановичу очень хотелось и после смерти остаться рядом со своими детьми, рядом с «Муравейником». Еще в 1932 году он заручился обязательством Алтайского райисполкома кремировать его после смерти, чтобы захоронить прах на территории коммуны.

Но в 1956 году Ершов оказался в Бийском доме персональных пенсионеров. «Муравейником» руководил другой человек, жизнь детского дома шла своим чередом. А тот, кто создал этот дом и вырастил стольких детей, провел последний год своей жизни в казенной палате на пять человек, среди чужих людей.

Василия Ершова не стало 16 апреля 1957 года. Как пишет Лина Тархова, опубликовавшая его дневники, похоронили Ершова в Алтайском, но на обычном кладбище. О данном когда-то обещании никто уже не вспоминал.

Но детский дом в Алтайском по-прежнему носит его имя. А более сотни детей, выросших под его крышей, носят его фамилию.