В августе этого года рунет облетело фото образцов школьной одежды такого невозможного дизайна, что в нее на фоне информации о введении ГОСТа на школьную одежду моментально поверило большинство пользователей. Родители школьников начали обновлять домашние запасы валерианы и глицина, поскольку было очевидно: добровольно ни один младшеклассник, и тем более подросток, такое не наденет.

К счастью, оказалось, что представленные образцы – частный случай, и всем школьникам России не угрожают (пока, во всяком случае). Но это породило новый виток споров на тему, нужна ли в стране школьная форма, благо это или зло для детской психики и родительского кошелька.

Сторонники формы утверждают, что форма нивелирует различия в материальных возможностях разных семей, помогает избавиться от комплексов тем, у кого эти самые возможности не слишком высоки, и вообще призывает детей к порядку.

Противники формы считают, что современные дети нуждаются в возможностях самовыражения, в котором не последнюю роль играет одежда. Что единообразие мешает им развивать собственный вкус и стиль, лишает ребенка индивидуальности, а часто и не отвечает требованиям родителей к качеству. При этом почувствовать разницу в доходах семей дети и в школьной форме сумеют, как умели всегда – по атласной подкладке парадного мундира или по войлочным ботинкам «прощай, молодость».

Истоки

Первыми догадались одинаково одевать своих детей англичане. Правда, при этом форма не объединяла всех школьников страны. Наоборот! Форма стала признаком принадлежности к определенной школе, определенному кругу.

Еще в начале XIII века в Кентербери появились специальные мантии для учащихся, а уже в XVI веке можно было говорить о полноценной форме в одном из учебных заведений – школе при Госпитале Христа, где появились общие для всех воспитанников элементы одежды.

Вот только школа это была довольно специфичная – при приюте для бездомных, где воспитывались сироты. Возможно, сама традиция единой одежды и появилась оттого, что недорого – или в дар – приют получил «штуку» сукна, из которого и пошили первые комплекты одежды, а дальше уже город стал ассоциировать детей из школы с определенными цветами, и случайность превратилась в традицию.

Ведь так обычно и одевали детей в сиротских заведениях: какой-нибудь купец передавал в дар ткань (как правило, немарких цветов – серую или темную, недорогую, а то и бракованную, из которой нельзя было выкроить одежду взрослых размеров, но легко было разместить детали маленького костюмчика), и из этой ткани шили одежду сразу на всех детей.

Сегодня бывшая приютская школа – дорогое и престижное учебное заведение с многовековой историей. И бережно сохраняемые в ней элементы формы, напоминающие тот старинный костюм, напрямик сообщают о том, что носящий их принадлежит к привилегированному классу, и его ждет блестящее будущее – в отличие от безродных и разношерстных учеников общественных школ.

Надо сказать, устаревшие, вышедшие из моды силуэты и предметы одежды преследовали маленьких воспитанников сиротских приютов всегда. Но если изначально это происходило просто в силу привычки или низкой квалификации портного, не знающего современных мод, то сегодня брюки-галифе, старомодные блейзеры, шляпы-канотье и прочее стали атрибутами элитных школ, стилем тех, кто рожден с серебряной ложкой во рту.

Нет школ – нет формы

В России учебные заведения в современном понимании стали появляться только в XVIII веке. Это были Школа математических и навигационных наук (позднее – Морская академия), Артиллерийская школа, Инженерная школа, Медицинское училище. Военные и военно-морские учебные заведения выращивали будущих военных и военных моряков, поэтому и одевали учеников соответственно – примерно так, как одевались офицеры.

Школы, предназначенные для начального обучения детей – цифирные школы, гарнизонные школы для солдатских детей и пр. – обходились без какой-либо специальной одежды. Нужды в ней никто не видел, да и возможностей таких, скорее всего, у родителей не было.

В середине XVIII века открылись Сухопутный шляхетский (дворянский) корпус, корпуса Морской, Артиллерийский и Пажеский, Московский университет, первые гимназии в Москве и Казани. И если военные заведения старались унифицировать своих учеников, то в штатских такой задачи не было – одевались, кто во что горазд.

Не изменилась ситуация и при екатериненской реформе образования, когда появились первые народные училища. В соответствии с названием, учились в нем дети небогатых сословий. И хотя реформа значительно увеличила число обучающихся (к концу XVIII века в стране получали образование уже до 70 тысяч человек), уровень грамотности все еще не превышал 8 процентов среди мужчин и 6 процентов среди женщин.

В лицее и в приюте

Первая настоящая школьная форма появилась в нашей стране лишь при Александре Благословенном. И одним из первых ее носителей стал наше все и солнце русской поэзии – Александр Пушкин, тогда еще – Саша, ученик первого блистательного набора Царскосельского лицея.

Заведение было в высшей степени престижное, учеба в нем стоила немалых денег, и учились там исключительно наследники старинных дворянских фамилий, которые в будущем должны были стать высокопоставленными придворными, государственными чиновниками, деятелями культуры.

И униформа была им подстать: качественные материалы, элегантный крой. Это были двубортные сюртуки темно-синего сукна с воротником-стойкой, золотыми пуговицами и красным кантом на манжетах. К ним полагались из той же ткани длинные панталоны, жилет, а в качестве форменной обуви – низкие черные сапоги.

В этом лицеисты проводили будни, а для торжественных случаев полагался синий мундир с красным воротником, белоснежные панталоны, жилет и галстух. Довершали блистательную картину треуголка и ботфорты. Такую форму запечатлел на своей картине Репин, изображая юного Пушкина и «старика Державина» на лицейском экзамене.

Позже этот довольно эффектный костюм упростился и поскучнел, стал полностью синим, а треуголку заменила фуражка.

Пока лицеисты изображали маленьких наполеончиков, на другом конце социальной лестницы формировалась собственная форма.

В Императорском воспитательном доме для безродных сирот и подкидышей тоже одевали воспитанников одинаково. Но их форменные «курточку и шаровары» по модели, утвержденной лично Ея Императорским Величеством Елизаветой Алексеевной, шили из коричневого «фламского полотна» – дешевой и грубой льняной ткани.

Мундиризация всей страны

Исследователь Ольга Хорошилова, автор книги «Костюмы и мода Российской империи: эпоха Николая II», тщательно изучившая историю школьной (и не только) одежды, пишет:

«Униформа – дитя абсолютизма. Возникнув в XVII столетии, в самую абсолютистскую эпоху, она верой и правдой служила монархам, создавала мифы о силе и непобедимости августейших армий, потворствовала тщеславию чиновных бюрократов. Ее сложная красивость, подчиненная мелким постановлениям и регламентам, отражала сложную организацию монархического правления. Чем жестче и авторитарнее был государь, тем послушнее следовала униформа уставам и предписаниям. Но при мягких, либеральных монархах она с легкостью нарушала правила, открыто заигрывая с модой, не стесняясь быть практичной и простой.

По этому принципу развивалась и форма русских гимназистов. Во времена суровых монархов-мундироманов она, лишенная индивидуальности, красивая и скучная, подчинялась уставам. В эпохи либеральных правлений, особенно при Николае II, форма стала более функциональной, удобной и в большой степени зависела от вкусов и предпочтений тех, кто ее носил. Впрочем, какой бы послушной или демократичной ни была ученическая форма, она следовала военному стилю – во все времена и при любых монархах. Ее изящная строгость и озорное щегольство, ее выпушки, петлички, клапаны, фуражки – все имело армейское происхождение и легкий гвардейский шик. В Российской империи каждый был хотя бы чуть-чуть болен военной униформой – и чиновник, и мещанин, и мальчишка-гимназист».

Одним из главных «мундироманов» русской истории был, безусловно, Николай I. Именно он в 1834 году сделал мундир практически всеобщей мужской одеждой.

Как и его отец Павел Петрович, Николай Павлович чрезвычайно ценил дисциплину во всех ее проявлениях, в том числе – наружное единообразие. Должно быть, такое единообразие терапевтически действует на подозрительного монарха: одного взгляда достаточно, чтобы понимать, кто перед тобой и чего от него ожидать. Офицер ли это, существующий в рамках устава, и какого полка, штатский ли чиновник – и какого именно ведомства, или подозрительный элемент вроде студента, от которого Бог знает, чего можно ожидать.

С этого момента униформа не просто идентифицировала российского человека – она его определяла, превращая из индивида в часть государственной машины. Омундирены были работники всех государственных служб – от жандармов до сотрудников почтового ведомства. Мундир вполне заменял и лицо, и характер человека.

Так Пушкин в «Гробовщике» описывает потусторонних гостей из числа бывших клиентов мастера: «покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах» – и тремя этими категориями охватывает целый большой пласт общества.

«И вы, мундиры голубые…» – пишет Лермонтов, и даже мы, не только современники, понимаем, о ком идет речь (не о гусарах).

Гоголь строит историю о возрождении и гибели маленького чиновника Башмачкина вокруг обретения и утраты новенькой шинели – не просто новой и дорогой вещи, а вещи статусной, важнейшей, знака принадлежности к своему классу. Потерять ее – значит потерять свое место в обществе.

Оттепели и заморозки

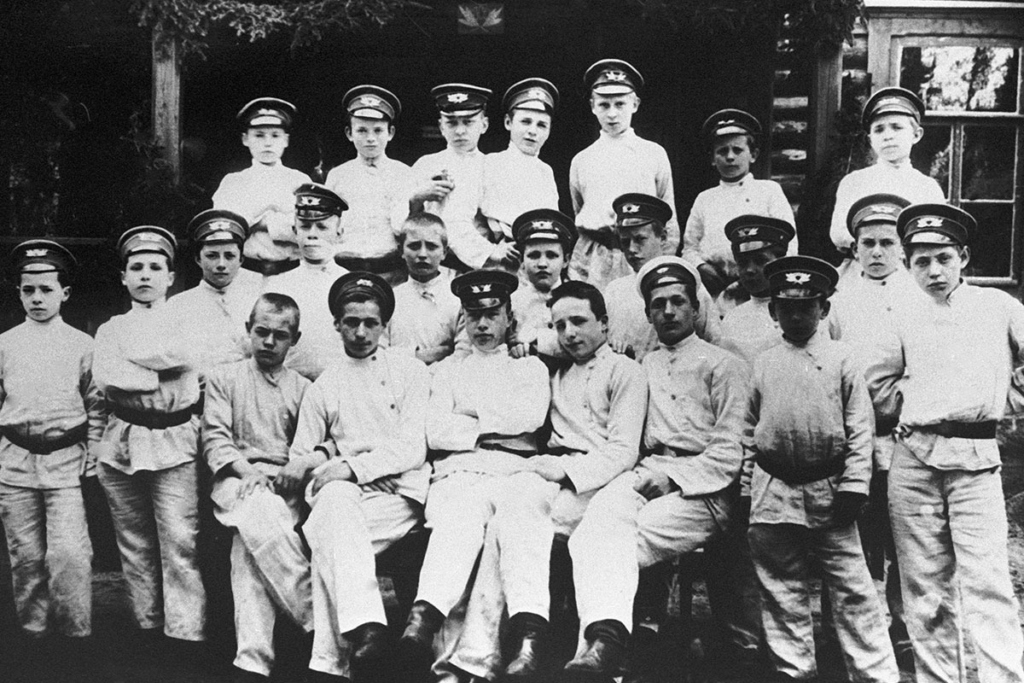

Мундир теперь вездесущ, и в него одеты не только взрослые, но и дети. Ученики гимназий выглядят как маленькие военные: шинели, мундиры, фуражки с кокардой.

«Воспитанники первых трех классов носят синие куртки и панталоны сверх сапог, а в четырех высших – синие мундиры с воротниками цвета того же Учебного округа и с металлическими белыми или желтыми пуговицами в один ряд; панталоны сверх сапогов и фуражки того же цвета, а шинели серые; в классы они ходят в мундирных сюртуках» (Из полного собрания законов Российской Империи).

При реформаторе Александре II на фоне общего смягчения нравов стала меняться и гимназическая форма – на время она стала меньше напоминать военную, вместо шинели разрешили носить пальто с меховым воротником. В 1864 году синюю форму сменили было на темно-зеленую и отменили использование специальной отделки, которая выполнялась в цветах гимназии (по ней легко было вычислить, к какому учебному заведению принадлежит гимназист).

Однако уже четыре года спустя вновь срочно вернулись к синему цвету (что, интересно, происходило в головах чиновников?). А принадлежность к учебному заведению теперь буквально была написана у ученика на лбу: кокарду школьной фуражки в виде двух «пальмовых» (на самом деле, лавровых) ветвей украсили буквы и цифры, означавшие город и номер гимназии.

Воспитанники пансионов гимназий и тех, кто жил на общих гимназических квартирах, пока родители оставались в сельском имении, должны были носить специальную форму и во внеурочное время, в том числе – во время летних каникул. В южных губерниях милостиво разрешили на лето куртки из белого полотна.

«Оттепель» была недолгой, и при Александре III в быт гимназистов, а также учеников прогимназий и реальных училищ вошла обновленная гвардейская пехотная фуражка, на которую летом натягивали белый коломянковый чехол, а зимой – теплые наушники и башлык из верблюжьей шерсти. А первоклашек перед учебным годом начали брить наголо, как новобранцев.

В 1880-е годы ученики щеголяли «русскими» рубахами или блузами, которые носили под ремень. Это были не тонкие сорочки, а плотные робы – суконные зимой и парусиновые летом. В холода надевался и жилет, но не на рубаху, а под нее, чтобы снаружи гимназисты продолжали оставаться безупречно одинаковыми. Тогда же в жизнь учащихся перекочевали из армейского быта и гимнастерки – или гимнастические рубахи: косоворотки из небеленого полотна, созданные специально для солдатских занятий гимнастикой.

Для парадных случаев существовал и мундир о девяти серебряных пуговицах, который носили только застегнутым и с крахмальным воротничком.

Такая форма более или менее сохранилась с небольшими вариациями до революции 1917 года. Соблюдение ее ревностно охранялось школьным начальством и учителями.

Все должно было быть на своем месте, пришито, выглажено, начищено (не только сукно или кожаные сапоги – пряжку ремня и металлические пуговицы приходилось надраивать, чтобы сияли).

За малейшее несоответствие установленной форме – за оторванную пуговицу, потускневшую пряжку, расстегнутый ворот или криво сидящую фуражку – наказывали. Наказывали и за появление в городе без формы в свободное время. А в какие-то годы могли наказать даже за неуставную одежду дома – для этого классный наставник мог внезапно нагрянуть с проверкой.

Форма и кондуит

Как воспринимали форму сами ученики?.. Судя по воспоминаниям, в первом классе она была предметом гордости, свидетельствуя о достижении важного этапа в жизни мальчишки: он дорос до школы.

«Наконец в конце июня 1863 года и я в мундире с красным воротником и медными пуговицами отправился в первый раз на уроки в новое гимназическое здание». Владимир Короленко.

«Моя шинель была новее, герб и пуговицы блестели ярче, но зато у брата был вид старого, заправского гимназиста. Верх его фуражки был нарочно примят по бокам, как у Марка Наумовича, а у меня он пока что упрямо топорщился. Да и все гимназическое обмундирование еще выглядело на мне, как на вешалке в магазине. С первого же взгляда можно было узнать, что я новичок». Самуил Маршак.

Но спустя годы отношение к форме менялось. Школьный мундир теперь намертво был спаян в сознании подростка с жесткой дисциплиной, бессмысленной и беспощадной, с наказаниями, со скукой и казенщиной, в которой не было места проявлениям жизни и детства, с несправедливостью и унижением.

«В коридоре парами стоят классы. Жесткие, с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. … Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния. Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл – отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до сих». Это Лев Кассиль.

Так жили не только гимназисты, но и учащиеся реальных училищ, училищ коммерческих, сельскохозяйственных, и даже будущие художники не избежали этой участи. Что уж говорить о кадетах, надевавших форму в детстве, чтобы не снять ее до глубокой старости.

Впрочем, для тех, кто выбирал военный путь, форма составляла как раз часть прелести избранной профессии.

«Форма одежды визитная, она же – бальная: темно-зеленоватый, длинный, ниже колен, сюртук, брюки навыпуск, с туго натянутыми штрипками, на плечах – золотые эполеты… какая красота. Но при такой форме необходимо, по уставу, надевать сверху летнее серое пальто, а жара стоит неописуемая, все тело и лицо – в поту. Суконная, еще не размякшая, не разносившаяся материя давит на жестких углах, трет ворсом шею и жмет при каждом движении. Но зато какой внушительный, победоносный воинский вид!» Александр Куприн, «Юнкера».

Платья и фартуки

Но до сих пор мы говорили лишь о мальчиках. А что у девочек?

Здесь традиции заложили институты благородных девиц, и произошло это еще в 1764 году, когда форма и цвет одежды воспитанниц были закреплены в уставе.

Девочек одевали в просто скроенные, наглухо закрытые платья из камлота (шерстяной ткани) по будням или в шелковые платья по выходным и праздникам. Цвет зависел от возраста: самые маленькие, приготовишки, носили кофейное, девочки от девяти до 12 лет – голубое, от 12 до 15 серое, а самые старшие ходили в белом.

К платью полагались белый передник, белая пелеринка и белые нарукавники. Сегодня мы воспринимаем такие дополнения как отделку или аксессуары, но в реальности они выполняли сугубо утилитарную функцию, защищая шерстяную ткань, практически не подлежащую стирке.

По этому образцу стали одевать своих учениц и появившиеся позже женские гимназии. Цвета платьев могли варьироваться и часто тоже зависели от возраста девочек, но в государственных гимназиях чаще всего выбирали зеленый с белым или черным передником. К платью часто полагался форменный головной убор – где-то это был берет, где-то соломенная или фетровая шляпка. Куприн описывает воспитанниц Екатерининского института где-то на рубеже XIX-XX веков. «Позади и по бокам этой начальственной подковы группами и поодиночке, в зале и по галерее, все в одинаковых темно-красных платьях, все одинаково декольтированные, все издали похожие друг на дружку и все загадочно прекрасные, стояли воспитанницы».

ХХ век

Революция отменила многое. И в том числе – многим уже ненавистную школьную форму, ставшую символом зарегулированности и несвободы. К тому же форма полагалась только «чистой» публике, и в новом государстве «рабочих и крестьян» выглядела как неуместный пережиток.

Кроме того, в стране установилась разруха, вещей и тканей не хватало любых, не говоря уже о массовом производстве одинаковой одежды для миллионов детей по всей стране. Поэтому долгое время обходились повседневной одеждой и условной пионерской (белый верх, синий низ).

В середине 1930-х была попытка ввести школьную форму, но, видимо, ресурсов не хватило, и процесс так и не был запущен.

Зато форму – и еще какую! – вводили для детей за рубежом. Например, в Германии, где чистокровные арийские дети щеголяли в военизированной – и надо признать, довольно эффектной – форме Гитлерюгенда. Возможно, именно тогда материковая Европа надолго отравилась этой эстетикой и по сей день не очень любит наряжать своих детей в одинаковое.

В СССР первая школьная форма появилась не в школах. Ее ввели в 1940 году для учащихся ремесленных училищ. И конечно, она снова до боли напоминала военную: шинель, гимнастерка, фуражка… Большим плюсом стало то, что форма выдавалась бесплатно – для той категории семей, дети которых оказывались в таких училищах, это было важно.

А в 1947 году обязательная форма вернулась и в советские школы.

Мальчикам теперь полагалось быть с ног до головы в сером (брюки и гимнастерка с отложным воротником или стойкой), ремень с желтой пряжкой, фуражка. Серый мышиный цвет был всем хорош – и немаркий! Но вот чернила на нем виднелись слишком отчетливо, так что через семь лет от серого отказались в пользу неизбывного синего.

Девочки, очевидно, не так интенсивно пачкались в чернилах, потому что коричневый цвет новых школьных платьев так никого и не смутил. К платьям вновь присоединились пришивные воротнички и черные и белые фартуки. Регламентировались даже цвета бантов в косах – черные и коричневые на каждый день, белые на праздник. Девичья форма почти не претерпела изменений в следующие сорок лет – разве что платья меняли силуэт и время от времени отчаянно укорачивались в соответствии с модой.

А вот у мальчиков форма менялась, и в конечном итоге пришла в 1975 году к тому виду, который больше всего запомнился нынешним россиянам по собственному опыту и многочисленным фильмам: темно-синие брюки и куртка спортивного силуэта с погончиками. Это было более удобно для ребенка, больше соответствовало времени. Что касается девичьего наряда, то к концу 1980-х комплект платья и фартука выглядел уже однозначным пережитком. И в последние годы советской власти вместе с властью дрогнула и школьная форма.

Сначала разрешили старшеклассникам заменить форму костюмами, двойками и тройками – у юношей с брюками, у девочек только с юбками. А потом в течение всего нескольких лет отечественные школы перешли от почти полного единообразия к немыслимой до сих пор пестроте.

Учителя еще боролись с неформальными прическами, украшениями и макияжем, еще хватались за сердце при виде модных свитеров с рукавами «летучая мышь» и отправляли к директорам за надетые в школу джинсы.

Но в школьные двери уже рвались кожаные «косухи», протискивались мини-юбки и лосины, проскальзывало все разноцветное, разношерстное, неукротимое и уникальное, против чего так отчаянно сражались школа и государство два века подряд. Казалось, эту волну уже не остановить.

Век XXI

Но что-то вновь изменилось. Сначала в виде пожеланий и рекомендаций, потом – в ультимативной форме молодое буйство форм и красок вновь начали изгонять из школ.

Что же происходит сегодня?

В современной России обязательной для всех школьной формы нет. Вопрос о том, в чем следует ходить ученикам, каждая школа должна решать самостоятельно. И не просто так, а с учетом мнения учеников и родителей. Как правило, школа задает некое направление – допустимые цвета, предметы одежды и общие пожелания к внешнему виду. Но в некоторых учебных заведениях дети могут носить только одежду установленного образца – тут как повезет.

Что касается ГОСТа на школьную форму, который начал действовать в этом году, он касается лишь качества материалов и пошива, чтобы одежда могла соответствовать гигиеническим нормам и потребностям ребенка, но не регламентирует цвета и фасоны.

Важное отличие сегодняшней школьной одежды от большинства образцов прошлого, о которых мы вспоминали сегодня, – ее гражданское, штатское происхождение. Эта одежда больше напоминает костюм бизнесмена, чем военный мундир. Что-то вроде репетиции офисного дресс-кода.

Еще одним важным отличием и даже достижением можно считать свободу одеваться в соответствии с настроением и погодой, выбирая из комплектов одежды самый подходящий: пиджак, жилет или пуловер, у девочек – юбку, сарафан или брюки, варьируя оттенки рубашек и блуз. Простор для маневра и самовыражения еще остается.