В 1862 году на северо-западном побережье Италии, близ Порто-Венеро, в форте Вариньяно, умирал заключенный. С каждым днем ему становилось хуже: осложнение после огнестрельного ранения прогрессировало, в лучшем случае ему предстояло лишиться ноги, в худшем – скончаться в муках. Но поскольку раненый узник был человек непростой, известный всей Италии и всей Италией обожаемый и почитаемый, было решено прибегнуть, как к последнему решительному средству, к консультации заезжей знаменитости.

Иностранный доктор, чудом оказавшийся в это время неподалеку, был знаменит более всего именно спасением раненых – счет возвращенных им жизней шел на тысячи. Его привезли в форт.

Осмотрев ногу раненого, доктор заявил, что причиной заражения стала оставшаяся в ноге пуля. Однако поразмыслив, продолжил он, ампутация может и подождать, а ногу стоит попытаться спасти консервативными методами. Он прописал лечение.

Спустя некоторое время благодаря этим назначениям больной пошел на поправку и прожил еще очень много лет, а впоследствии в мемуарах горячо благодарил своего спасителя. Его звали Джузеппе Гарибальди – освободитель и объединитель Италии, национальный герой, любимец миллионов.

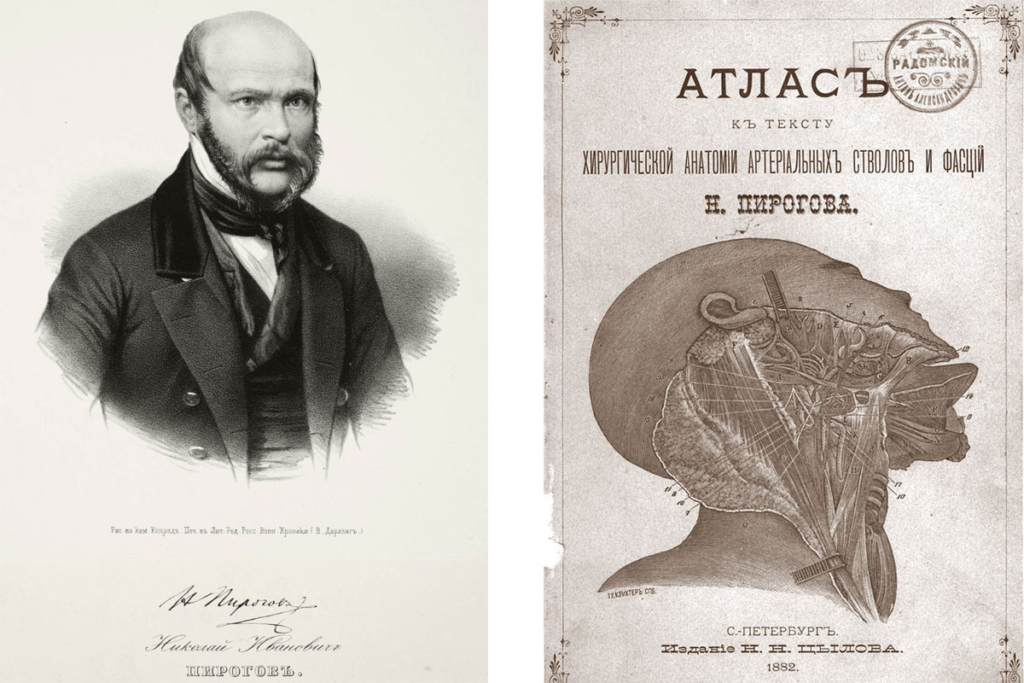

Его спасителем был русский врач Николай Пирогов.

Врач, который опередил время

Николай Иванович Пирогов был человеком удивительной судьбы, огромного таланта, ума и милосердия. Неоднократно жизнь испытывала его на прочность, и всякий раз он доказывал ей, что запас этой прочности в нем почти неисчерпаем.

Но сегодня мы хотели бы рассказать о том, что оставил нам этот человек в качестве своего наследия. Ведь не случайно за прошедшие годы она стал, пожалуй, самым известным врачом в истории России.

В первую очередь Пирогов знаменит, конечно, как выдающийся хирург, проведший бесчисленное количество операций в качестве практикующего врача, руководителя и наставника – не только в городских стационарах, но и в сложнейших условиях военно-полевых госпиталей. Ему принадлежат многие новые прогрессивные для его времени хирургические приемы и методы.

Кроме этого, он во многом определил будущее российского здравоохранения. Внедряемые им новшества прочно вошли в обиход врачей и лечебных заведений, и сегодня мы воспринимаем их как должное, не зная, что более полутора веков назад их продвигал и за них сражался Николай Пирогов.

Наркоз и сестринская помощь

Одним из важнейших его нововведений стало использование эфирного наркоза в условиях фронтовых госпиталей.

Чтобы осмелиться применить этот новой и пока неизученный метод на людях, Пирогов предварительно провел более 50 операций с эфирным наркозом на разных животных, экспериментируя с дозами и длительностью применения, пока не отработал всю методику. Только тогда он начал первые операции в клинике.

А в 1847 году специально отправился на Кавказ, где боевые действия не прекращались десятилетиями, чтобы первым в мире применить эфирный наркоз в военно-полевой хирургии. На Кавказе он обучал врачей искусству наркоза и демонстрировал раненым его возможности, чтобы избавить их от страха перед операцией.

Пирогов же привел в полевые госпиталя женскую помощь.

В начале Крымской войны смертность среди русских войск была ужасающей. Среди причин этого было отсутствие должного ухода за ранеными – по сути, его осуществляли сами солдаты, мало к этому приученные. Пирогов к этому времени – уже опытный врач, признанный специалист, глава кафедры хирургии Императорской медико-хирургической академии, руководитель образцовой клиники госпитальной хирургии. Сознавая, как плохо поставлено военно-медицинское дело, он рвался на фронт, чтобы наладить работу госпиталей там.

Наконец, применение ему нашла великая княгиня Елена Павловна. В России уже существовала служба женской помощи больным в городских стационарах, теперь возникла идея создать такую службу и в рамках военной медицины. Организовать ее она и пригласила Пирогова, который отправился в Севастополь с группой врачей и сестер милосердия.

«Я никогда не забуду моего первого въезда в Севастополь. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортами с ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил как из ведра, больные и между ними ампутированные лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди, и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу, из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших волов и лопались с треском; слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек», – писал он позже.

В Крымской войне под руководством Пирогова и была создана военная сестринская служба. Сестры милосердия взяли на себя уход за ранеными, проведение различных процедур и перевязок, выдачу лекарств, ассистировали врачам при операциях. Они обеспечили новое качество ухода за ранеными, какого в российской армии еще не было. Благодаря их труду и организации работы, поставленной Пироговым, удавалось выходить и вернуть к жизни гораздо больше людей.

Сортировка раненых

Став главным хирургом осажденного города, Пирогов организовал помощь раненым на месте и их эвакуацию. За время службы в Севастополе он принял участие более чем в 5000 операций по ампутации, не считая других серьезных оперативных вмешательств. Здесь к наркозу прибавилось другое новшество, введенное Пироговым, – гипсовые повязки, которые позволили сохранить руки и ноги при тяжелых переломах.

Но, пожалуй, важнейшим новшеством, введенным Пироговым, стала сортировка раненых. До этого никто не разбирал, кому прежде всего необходима помощь, и нередко те, кто боролся за жизнь, оказывались на операционном столе слишком поздно.

Теперь поступающих раненых сразу разделяли на четыре группы в зависимости от тяжести состояния. Тех, кого было уже не спасти, поручали сестрам милосердия, задачей которых было облегчение страданий умирающих. Теми, кто был опасно ранен и нуждался в немедленной помощи, в первую очередь занимались врачи. Те, чьи ранения не угрожали жизни, оперировались в плановом порядке, а легкораненые получали быструю перевязку.

Это простое, казалось бы, новшество, помогло установить порядок при наплыве пострадавших после тяжелых боев, максимально эффективно распределить силы медперсонала и спасти множество жизней.

К слову, по этому же принципу сортировали раненых и в Великую Отечественную, он же действует в чрезвычайных ситуациях и сегодня.

Дезинфекция

В середине XIX века еще не было понятно, отчего после хирургических вмешательств возникают осложнения, которые в то время убивали примерно одного прооперированного пациента из четырех. Во всем было принято винить миазмы – ядовитые испарения. Только в 1878 году Луи Пастер опубликовал знаменитую «Теорию микробов и ее применение в медицине и хирургии».

Однако лучшие врачи догадывались, что дело не в испарениях, а в чем-то более материальном. Так, Джозеф Листер уже с 1865 года начал применять для антисептики карболовую кислоту.

Пирогов же еще раньше интуитивно пришел к тому, что гнойно-воспалительные процессы, убивающие пациентов даже после удачных операций, имеют органическую природу.

Особенное подозрение у него вызывало все, что контактировало с ранами. Это и перевязочный материал (а бинты тогда использовались многократно после обычной стирки), и халат врача, и его руки. Он полагал, что именно через них в первую очередь распространяется сепсис. Сегодня это общеизвестно, но в то время выглядело сенсационно.

С легкой руки Пирогова в постоянную больничную практику русских врачей вошли первые антисептические средства: хлористая вода, йод и марганцовка, которые мы используем и сегодня.

В своих госпиталях он запретил вторичное использование бинтов и губок для очищения ран, организовал гнойные отделения, чтобы отделить таких больных от выздоравливающих, жестко контролировал чистоту белья и помещений.

В результате этих нововведений, постепенно привившихся во всех госпиталях и больницах страны, в России всего за два десятилетия с 1875 по 1895 год смертность после операций снизилась с 25 до 2,1 процента.

Санитария

Пирогов не понаслышке знал, что в условиях боевых действий людей уничтожает не только, а часто и не столько оружие, сколько разнообразные инфекционные заболевания, поджидающие там, где люди оказываются скученны в походных и бивачных условиях без доступа к чистой воде, мытью и благоустроенному жилищу. Дизентерия, тиф, холера косили людей практически в каждом военном походе, в зависимости от климата в дело нередко вступала малярия, а то и оспа, а последствиями военной жизни нередко оказывались сифилис и трахома.

«Эти-то болезни и заразы вместе с повреждением оружием и делают из войны настоящую травматическую эпидемию», – писал Пирогов.

Пирогов одним из первых в России начал разрабатывать и внедрять профилактические меры против развития инфекционных заболеваний на популяционном уровне, предупреждая возникновение эпидемий.

У него было множество идей по реформированию военной медицины, по созданию системы сбережения здоровья страны. Верховная власть не жаловала эти идеи – они были чреваты лишними хлопотами и расходами. «Конечно, государству легче и дешевле призревать несколько тысяч больных в хоромах и массивных зданиях, нежели предупреждать развитие болезней в массах административно-гигиеническими мерами…», – сетовал он.

А вот зарождающееся земство стало брать идеи Пирогова на вооружение. В частности, не без его влияния в шестидесятых-семидесятых годах XIX века в стране стали появляться первые санитарные врачи и санитарные организации, боровшиеся с главными эпидемиологическими угрозами того времени – оспой и сифилисом.

Н.А. Семашко: «Николай Иванович Пирогов исповедовал те социально-гигиенические идеи, которые теперь в значительной части проведены в жизнь. Пирогов доказывал, что «будущее принадлежит предупредительной медицине». Эти справедливые слова его теперь проводятся в жизнь… Пирогов был глубоким поборником науки, которая должна указать пути к оздоровлению населения. Именно так ставится сейчас научная работа, именно в этих целях наша страна покрылась густой сетью научно-медицинских учреждений».

Профилактическая медицина

«Будущее принадлежит медицине предупредительной» – эта фраза Пирогова получила широкое хождение и не утратила своего значения и сегодня. Тогда же, во второй половине XIX века, в мире только создавались научные основы профилактической медицины, появлялись целые отдельные дисциплины – физиология, гигиена, эпидемиология и др. Все они были направлены на то, чтобы помочь человеку сберечь свое здоровье и не допустить развития болезней.

Основой профилактики Пирогов видел не только гигиену, но и правильное питание: «Во множестве случаев для наших больных поселян молоко и мясо, а иногда и хороший хлеб – лекарства, без которых аптечные снадобья мало дают надежды на успех…». В то время как повсеместно было принято кормить больных «госпитальными овсяными кашицами и ячменными отварами», он стремился вводить белковые продукты и увеличивать количество выпиваемой жидкости. Боролся с цингой и авитаминозом, используя простейшие, но действенные средства вроде моркови, кислого теста и пивных дрожжей.

Он уже тогда сознавал важность физической активности для здоровья. Продвигал введение уроков гимнастики в гимназиях (и это прижилось!). В 1850 году ходатайствовал о создании первого в России гимнастического института, где преподавались бы анатомия, физиология и гигиена. Этот проект не был реализован.

К счастью, другая инициатива Пирогова – Анатомический институт – была реализована еще в 1846 году. Для него Пирогов лично привез из заграничных поездок сотни наглядных пособий и микроскопы. И институт стал первой серьезной российской школой, где обучали анатомов и хирургов.

Пирогов заложил основы подготовки судебных врачей. Специально для них он подготовил и издал «Курс практической анатомии» – чрезвычайно полный и информативный. Его работа легла и в основу курса «Патологической анатомии», который с того времени начал преподаваться будущим врачам.

Даже тем, как организованы сегодня больницы и госпитали – отдельные палаты для больных, ординаторские, операционные, прозекторские и аптеки, особые отделения для инфекционных больных, требования к освещенности и вентиляции, мы обязаны неутомимому Николаю Ивановичу, написавшему «Госпитальную конституцию». Человек, которого не стало в 1891 году, во многом определил развитие российской медицины более чем на век вперед.