Разгар войны. На ленинградских складах обнаружилось много сушеной ламинарии – морской капусты, лежащей там еще с довоенных времен и чудом уцелевшей во время бомбежек. До войны из нее добывали йод, делали некоторые лекарства и даже набивку для матрасов. Но, может быть, теперь – это еда, которая может спасти людей?

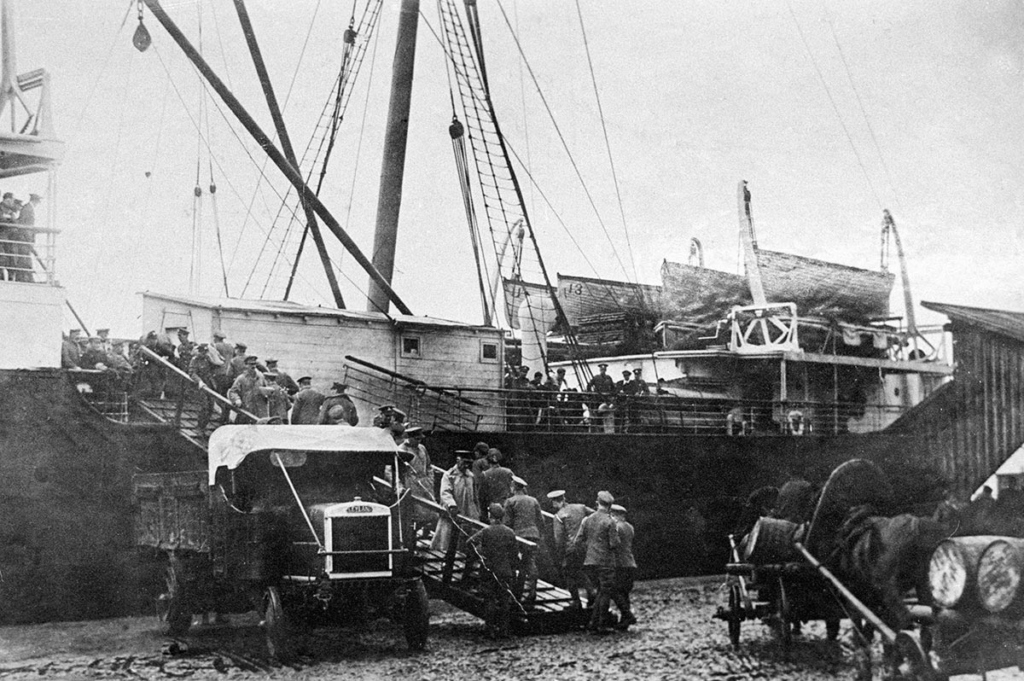

И из Архангельска в блокадный Ленинград едет худенькая женщина в очках – командировочная из Института водорослей. Едет спасать голодающих. Добирается она в город по льду Ладожского озера, которое непрерывно обстреливается немцами с воздуха.

Жилье она находит в холодной, обложенной мешками с песком гостинице «Астория»; ложась спать – укрывается пятью матрасами. Питается так же скудно, как и все в городе.

Каждый день Ксения Петровна ходит пешком на Нарвскую заставу – это полтора часа. Почти всегда – под обстрелами. И столько же – обратно.

Но ломает голову эта женщина только над одним – как помочь умирающим? Как наладить в осажденном городе производство хоть каких-то лепешек или каш из сушеных водорослей.

Из дикорастущих растений – чай, из анфельции – желе

Обнаружив старую сушеную ламинарию на складах, ленинградские власти решили спросить ученых, нельзя ли ее как-то с умом использовать в пищу. Специалисты, исследующие водоросли, отыскались в Архангельской водорослевой научно-исследовательской лаборатории.

Как раз ее сотрудники, в числе которых была и Ксения Гемп, незадолго до этого поставили перед собой задачу выяснить, как из водорослей можно делать продукты. Ведь жители Архангельска тоже умирали от голода и авитаминоза.

Архангельские ученые А.В. Андреева и Г.О. Самбуров пишут: «Как утверждают современные историки, изучившие рассекреченные архивы, Архангельск в 1942 году был на 2 месте по голодной смертности после блокадного Ленинграда. От постоянного недоедания и авитаминоза появилось много первичных больных, возросла смертность – как в гражданских лечебных учреждениях, так и в военных, в том числе в эвакогоспиталях».

Сотрудники водорослевой лаборатории вместе с кафедрой общей химии Архангельского медицинского института разработали рецептуру приготовления разных блюд из водорослей, создали на местном агаровом заводе цех по их переработке, мясокомбинат стал выпускать колбасы с водорослями. Этот опыт мог оказаться нужным не только архангелогородцам, но и ленинградцам.

И тогда, чтобы организовать подобное производство в блокадном Ленинграде, в город командировали Ксению Гемп.

Ей удалось быстро наладить производство, и уже через несколько месяцев ленинградские пищевые комбинаты стали выпускать хлеб, котлеты и конфеты с водорослями. Это стало серьезным подспорьем для голодающих жителей.

«Парламентская газета» рассказывает, как во время войны в Ленинграде изо всех сил пытались увеличить производство продуктов: «В августе 1944 года в справке товарищу Жданову А.А. заведующая отделом общественного питания, торговли и пищевой промышленности горкома ВКП (б) Лазутина докладывает, что такой объем продукции удалось произвести, используя сое-бобы, технический казеин, альбумин, мелассу, соленое кишсырье (кишки убойных животных. – Ред.), жмых, белковые дрожжи, отруби, морские водоросли, дикорастущие пищевые растения.

Из дрожжей и жмыха за полгода сделали 49 584 белковые котлеты, из соленого кишсырья – 1158 пирожков с фаршем, из водорослей – салаты, паштеты, икру. Из дикорастущих растений соорудили 1,6 тонны чая и 2615 порций щей, борщей и маринадов. Из турнепса и мелассы сделали 390 тонн повидла, из анфельции (род красных водорослей. – Ред.) – 638 тонн фруктового желе».

Желе из анфельции – это тоже часть работы Ксении Гемп.

В 1944 году Гемп наградили медалью «За оборону Ленинграда», она считала ее главной наградой в жизни. А главным трудом своей жизни – книжку про красную водоросль анфельцию.

В изданной в 1956 году брошюре «Водоросли Белого моря» Ксения Петровна Гемп (в соавторстве с З. Паленичко) писала, обобщая свой военный опыт: «Из водорослей приготовляют всевозможные виды кушаний: супы, кисели, котлеты, каши, пудинги, салаты, винегреты, пастилы, варенья, конфеты и выпекают из водорослевой муки кондитерские изделия. Среди водорослей не обнаружено ядовитых растений, поэтому практически все водоросли съедобны, за исключением известковых.

Водоросли можно употреблять в пищу в большом количестве, не опасаясь каких-либо сопутствующих болезненных явлений… По питательности морская капуста приравнивается к таким злакам, как овес, ячмень, но она значительно богаче их витаминами… Эта водоросль полезна человеку не только как пищевой продукт, но и одновременно как ценный лечебный препарат».

Таких не берут в учителя

Ксения Гемп стала знаменитым альгологом – так называют ученых, изучающих водоросли. Ученые говорят, что она внесла большой вклад не только в этот раздел биологии, но и в гидрографию, географию, палеографию, этнографию. При этом она не только не имела никаких ученых степеней, но даже не была ни биологом, ни географом по образованию.

Она вовсе не собиралась становиться владычицей морскою. В юности она изучала историю и филологию и собиралась быть учителем. Даже проработала преподавателем несколько лет – но большевики не дали: помешало происхождение.

А Ксения, в девичестве Минейко, была из дворянской семьи. Ее родители – архангелогородцы, но учились оба в Петербурге, там она и родилась. Отец, Петр Герардович, учился в Петербургском университете и Технологическом институте, мама, Надежда Михайловна, – в Петербургской консерватории по классу рояля. В семье было пятеро детей, мальчик и четыре девочки; их любили, но не баловали.

«Дом наш в Архангельске был большой, гостеприимный. Приходили интересные, замечательные люди. Очень много было знакомых полярных исследователей», – вспоминала Ксения Гемп. Огромная семейная библиотека, мамина игра на рояле, поездка с бабушкой на Соловки – особое счастье. Ксения Петровна рассказывала, как вместе с отцом и братом поднималась в Архангельске на пожарную каланчу, смотрела в бинокль на город с высоты.

В 1911 году Ксения Минейко окончила Мариинскую гимназию в Архангельске (основанную, кстати, ее бабушкой), а потом еще год училась в музыкальной школе и в педагогическом классе, чтобы получить диплом домашней учительницы. В 1912 году она поступила на историко-филологический факультет столичных Высших женских курсов, известных как Бестужевские курсы, но посещала и занятия на естественно-биологическом факультете.

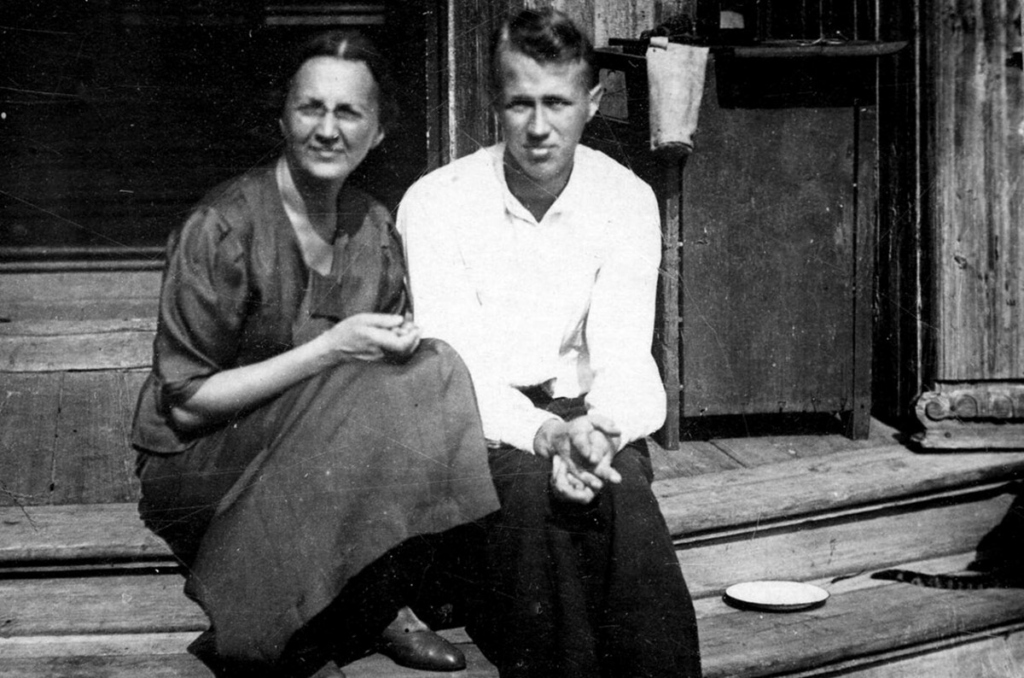

Бестужевкам тогда преподавали лучшие петербургские ученые – например, химию читал Дмитрий Менделеев, а физиологию – Иван Сеченов. Ксения знала три иностранных языка – французский, немецкий и английский. В Архангельске вышла замуж за выпускника Петербургского университета Алексея Гемпа, он тоже был историком и филологом по специальности.

Иногда, рассказывая о юности, она могла упомянуть, что еще в дореволюционном Архангельске встречала сосланного туда Александра Грина. Что танцевала на балу с Николаем II. Или – что три раза слушала Ленина.

Ее сотрудничество с заключенным Соловецкого лагеря Павлом Флоренским, знакомство с женой ссыльного Анастасией Цветаевой – это тоже история ХХ века.

Архангельск стал местом ссылки, любимый с юности Соловецкий монастырь – лагерем особого назначения.

«Произошла Октябрьская революция, – вспоминала Ксения Гемп. – Какое гибельное разорение началось с этого дня! Монастырь на Соловках был закрыт… Монахов разгоняли, уничтожали, преследовали. Соловецкие острова, их расположение среди моря, добротные монастырские постройки – все оказалось удобным для устройства здесь одной из первых советских тюрем и концлагерей – места ссылки, мытарств и гибели тысяч неповинных людей».

Отец Ксении, Петр Герардович Минейко, погиб в 1920 году. Брат Владимир, выпускник естественного факультета Петербургского университета, погиб в Архангельске в 1921 году во время «красного террора» – массовых расстрелов белых офицеров (по другим данным – был расстрелян в лагере спустя несколько лет). Дом национализировали и разграбили. Маму арестовали, обвинив в сотрудничестве с интервентами.

«На самом деле этого не было! – говорила Ксения Гемп. – Она работала сестрой милосердия во время Первой мировой войны, а не во время оккупации. Да и что вообще-то преступного может быть в уходе за несчастными ранеными?…

Не дай Бог никому пережить то, что выпало на мою долю, на долю всего нашего поколения. Меня всячески третировали, отстранили от того, о чем я мечтала с детства, – от учительства. Я была вынуждена начать все заново, стала заниматься изучением водорослей. Но именно это и спасло мне жизнь в 1930-е годы, когда начались массовые аресты. Водоросли были далеки от политики. Они помогли мне выжить».

Ксения начала работать учителем истории еще до революции. После 1917 года преподавала в школах, на курсах ликбеза и в Архангельском практическом институте народного образования. Но теперь ей, дворянке, дочери репрессированной матери, уже нельзя было заниматься преподаванием.

Уже 21 февраля 1925 года Ксения Гемп, оставившая учительство, стала младшим научным сотрудником в Институте промышленных изысканий.

Водорослевики

Одним из первых заданий Ксении Гемп было обследование запасов промысловых водорослей Белого моря.

Ксении Гемп предстояло определить, какие водоросли есть в море, как их можно использовать в хозяйстве, как их эффективно собирать, как не давать истощаться их запасам; наконец, как возобновлять эти запасы. Во время работы «хозяйка подводных лесов», как через несколько десятилетий ее прозвал журналист из детского журнала «Костер», постоянно выходила в море – «на сейнерах, траулерах, карбасах, ботах и просто рыбачьих лодках-дорах».

На фотографии в журнале она за работой: непромокаемый костюм, очки, записная книжка. Аквалангисты собирают водоросли со дна, хозяйка лесов прилежно фиксирует, где что растет, в каком количестве, кто живет рядом (мидии, например, страшно вредят анфельции, из которой делают агар-агар). В тридцатых, конечно, никаких аквалангистов в лаборатории еще не было, они появились в шестидесятых. А вот в море на лодке – это было постоянно.

В 1930 году Ксения Гемп стала ученым секретарем Института. В научной работе ей помогало знание иностранных языков. Биографы свидетельствуют, что в личном архиве Ксении Гемп есть неопубликованный труд, который называется «Использование морских водорослей в зарубежных странах» (Архангельск, 1953 г.) – это подготовленный по зарубежным источникам анализ посвященных водорослям научных работ, опубликованных в 21 стране мира с XVIII до середины ХХ века.

В нем – подробные сведения о свойствах водорослей, их химическом составе, технологии производства агара из них, о запасах сырья и т. п. По этой неопубликованной работе учились и сотрудники лаборатории, и другие альгологи страны. Вообще же из научного наследия Ксении Гемп до сих пор не опубликована примерно половина.

Исследованиями водорослей в тридцатые годы занималось и Соловецкое общество краеведения, председателем которого был заместитель начальника лагерей Эйхманс, а сотрудниками – заключенные. Водорослями в Соловецком лагере особого назначения занимался философ и богослов Павел Александрович Флоренский; как говорят альгологи, он оставил серьезное научное наследие в этой области.

К 1937 году Институт в Архангельске стал водорослевой лабораторией, а Ксения Гемп эту лабораторию возглавила.

На Соловки она приехала, как она сама вспоминала, «с бригадой водорослевиков-заготовителей», а с отцом Павлом Флоренским обменивалась опытом: «Беседа с о. Павлом была долгой. Он рассказывал о своих наработках, интересовался тем, что и как мы делаем в Архангельске. Вопросов задавал очень много. Разговор у него был обстоятельный. Говорил медленно. В отчете, который я составила потом в Архангельске, я записала все вопросы отца Павла.

Возможно, этот отчет по сей день хранится где-то в архиве. Отец Павел попросил снабдить лагерную лабораторию необходимым инвентарем. Я ему посылала, что он просил, а потом получила нагоняй: «С какой стати Вы помогаете монаху?» А я ответила: «Я помогаю не монаху, а ученому».

На вопрос собеседника, каким он был, Гемп ответила: «Высокий, худой. Почему-то все время вниз смотрел. Я тогда была помоложе, посмелей, спросила: «Почему Вы все время вниз смотрите?» А он говорит: «У меня очень тяжелый взгляд. Не все выдерживают». И взглянул на меня исподлобья. Действительно, это был очень страшный взгляд. Взгляд человека, ждущего смерти. Над отцом Павлом в лагере издевались. Его – старого, больного человека, использовали в качестве гужевого транспорта, как «лошадь номер четыре».

Священник Павел Флоренский в лагере занимался среди прочего теми же вопросами, что и Ксения Гемп. В его письмах тридцатых годов слово «водоросли» встречается не меньше пятисот раз. В 1934 году он писал из лагеря сыну Михаилу: «Мореросли эти съедобны (ядовитых вообще не бывает), но приготовление их довольно сложно. Впрочем, в некоторых странах их едят и в слегка проваренном, а затем высушенном виде, но это не очень вкусно. В Америке, Японии, Китае, Индокитае, Англии, Шотландии и др. странах водорослей едят очень много и делают из них самые разнообразные кушания. Конфеты, варенье, бланманже, кисели, мороженое, салаты, соусы, квашенку, кажется, даже и печенье. Ho у нас пока такое употребление водорослей не усвоено, а делают из них только иод».

Слезы моря

Делать из водорослей не только йод – одна из главных задач середины ХХ века. В своей брошюре «Водоросли Белого моря» (1956) Ксения Гемп перечисляла множество способов их использования: это производство агар-агара, растительного аналога желатина, и альгинатов, которые нужны в производстве мороженого, мармелада, маргарина; кроме того, они «применяются при отделке хлопчатобумажных тканей, шелка, сукон, фетра и кожи, придавая им эластичность, прочность и блеск; употребляются при изготовлении непромокаемых тканей, пластмассы, искусственного каучука»; их применяют в производстве клея и краски для ткани, лекарств и витаминов, кинопленки… Но это все – уже после войны. В войну главное было – накормить голодных и вылечить раненых. Этим Ксения Гемп и занималась. Работа занимала все время – она и в старости была способна работать по шестнадцать часов в сутки. Работа отвлекала от горя.

Когда началась война, сын Ксении и Алексея Гемп Игорь пошел добровольцем на фронт. Ему было 24 года, он окончил Московский зоотехнический институт, занимался научной работой, был чемпионом Москвы по боксу в полусреднем весе. На фронте он стал командиром пулеметного отделения и погиб в своем первом бою под Сталинградом 19 октября 1942 года. Родители долго надеялись, что сын жив, что произошла путаница: в рассказах однополчан и в официальном извещении из воинской части расходились сведения о дате и месте его гибели.

В пятидесятых годах Ксения Гемп написала «Слово о невозвернувшихся с поля ратного», который включила в свою книгу «Сказ о Беломорье». «Слово» написано как плач – не только плач матери, но и плач всего Беломорья по погибшим: «Застонал, рыдает взводень ярый беломорский. А с востока налетели ветры буйные, рвут они со взводней гребни пенные. И пылит, бушует горькой вестью растревоженное море, с силой бьет накат на берег, бьет об угор высокий и взлетает до вершин кекуров. В пене, с грохотом несет он слезы гневные, кровавые, слезы горя неизбывного, сердце рвущего. Тяжелы те слезы – пробивают они камень, скалы, хоронятся в них. Море Белое их льет. Это память моря вечная по воинам – защитникам своим. Каплей каменеет на век каждая соленая беломорская слеза. Памятен тот камень каждому, повидавшему его, темным пламенем горит и не меркнет он. То гранат – печали сердца камень. Трудно открывают его скалы – берегут. Берегут и те, кому открылся он».

После войны Ксения Гемп продолжала руководить своей лабораторией – до самого выхода на пенсию в 1974 году. Основные ее заботы в это время связаны с анфельцией: эта водоросль – ценное сырье для получения высококачественного агар-агара, а растет она медленно, и запасы ее быстро истощаются. Поэтому вполне закономерно встает вопрос о подводных плантациях водорослей.

И. Обленов так рассказывал о переселении водоросли в журнале «Костер»: «В июне аквалангисты уходили на шлюпке за анфельцией – ныряли, доставали камни разной величины с кустиками водорослей и без них, и погружали в шлюпки. Потом, тяжело работая веслами, направлялись в одно и то же место, где камни опускали под воду. Так продолжалось почти два месяца, пока не была создана плантация – из нескольких тысяч камней с кустиками анфельции и пронумерованных голых камней и шлакоблоков.

Важно было проследить, приживется ли анфельция на новом месте, заселит ли новые камни, какой даст урожай»… Несколько лет аквалангисты «пололи» анфельцию, удаляли фукусы, которые пытались заглушить ее, даже подкармливали «саженцы»…» Эксперимент удался: на плантации анфельция росла даже быстрее, чем в естественных условиях.

А потом Ксения Гемп поехала в отпуск на Черное море – и там приглядела подходящую бухточку; началась работа по переселению водоросли из Белого моря в Черное. Итоги этой огромной работы изложены в 450-страничном труде, который тоже до сих пор не опубликован.

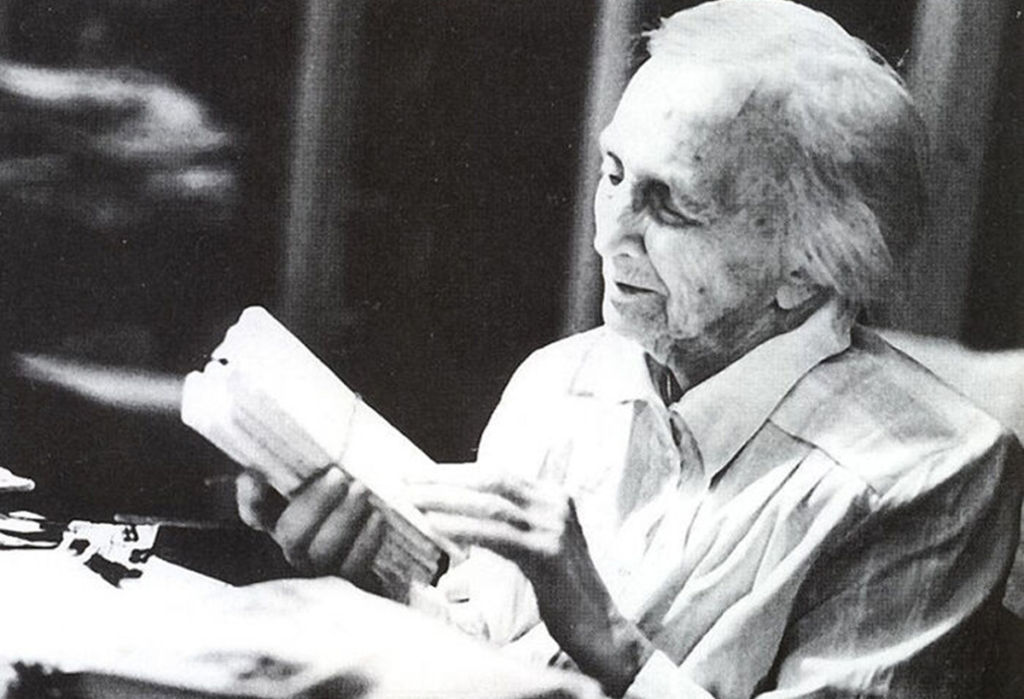

Работа – это, кажется, было ее естественное состояние. 31 экспедиция, погружения в водолазном костюме и в батискафе. Ей как раз исполнялось 75, когда она, первая из советских женщин, в крохотном батискафе исследовательского судна «Тунец» опустилась на глубину 90 метров у Соловецких островов. Когда ее спрашивали, в чем секрет ее долголетия, она отвечала, что никакого секрета нет: занимаюсь, мол, всю жизнь любимым делом, каждый день – рабочий, и еще люди, и еще – книги. Но иногда добавляла: мать погибла, отец погиб, брат, сын, – я живу за них за всех.

Живая энциклопедия Беломорья

Каждый день – рабочий. И так – восемьдесят лет, это ее трудовой стаж.

Она исходила пешком все Беломорье. Говорила с рыбаками, мастерами, народными сказительницами. Отлично знала про свой край все: что где растет, как строят дома, какие где промыслы, чем торгуют, что едят, какие песни поют, как прялки расписывают, как жемчугом вышивают… Обо всем этом рассказала в своей книге «Сказ о Беломорье», полной любви, удивления, тихой поэзии.

С любовью записывала она поморские речения, потом издала целый их словарь: «Белое-то наше морюшко островито, прислону в ем много»… «Нещелеваты наши хоромы, да и печи кладены своеручно, тепла не упускают»… Первые записи поморских словечек она сделала еще в восемь лет: бабушка учила вслушиваться и запоминать.

Когда училась в гимназии – каждое лето ездила по деревням, записывала народные слова; в экспедициях, связанных с водорослями, – разговаривала с местными жителями, записывала разговоры, песни, сказания – все, что так пленяло, так хотелось запомнить и сохранить. Она сама стала ходячей историей Поморья – недаром ее первым делом звали в консультанты, когда снимали исторические фильмы: «Михайло Ломоносов», «Россия молодая»…

Особая глава «Сказа о Беломорье» – «Соловки». В Соловки Ксения влюбилась еще четырнадцатилетней, когда впервые туда приехала с бабушкой, когда любовалась на монастырские цветники; потом приезжала с мамой – та, пианистка, записывала колокольные звоны; потом работала в архивах, потом приезжала, когда на островах был лагерь, приезжала, когда стали восстанавливать монастырь – к этому времени она осталась едва ли не последней, кто хорошо помнил, каким был монастырь, когда еще не стал лагерем.

У нее дома хранился огромный, подробный план монастыря – все его постройки, все его посадки. Конечно, именно с Ксенией Гемп советовались, когда монастырь стали восстанавливать.

В конце жизни она с трудом ходила после тяжелой травмы – сломала шейку бедра; врачи говорили, что ходить она совсем не будет, но она лечилась сама, по каким-то поморским рецептам – их она тоже записывала и тщательно каталогизировала; все заносила на карточки, карточки держала в каталожных ящиках. И вернула себе способность ходить.

Ходить – это тоже для нее был способ жизни. В юности ходила по старообрядческим селам и записывала сказания о протопопе Аввакуме, дошла до места сожжения протопопа в Пустозерске. Уже немолодая, как-то в отпуске прошла пешком весь ломоносовский путь от Холмогор до Москвы. В каждой поездке, в каждой экспедиции – слушала, подмечала, записывала. Собирала слова, пословицы, песни, рецепты. Собирала рукописи и книги – среди них были необыкновенные, редкие; она их не продавала никогда – дарила.

Портреты Алексея и Ксении Гемпов висят в Пушкинском доме среди других портретов дарителей; они передали в древлехранилище Пушкинского дома 90 редких документов, среди которых были старинные книги, личное письмо протопопа Аввакума, автограф патриарха Никона. В фонд Гемпов в Пушкинском доме вошли и собранные супругами 48 изданий Пушкина – в том числе прижизненные, редкие.

Гемпы знали цену редким книгам – однажды Ксения Петровна увидела, как торговка на базаре продает ягоды в кульках, которые скручивает, выдирая страницы из толстой монастырской книги; это оказалась учетная книга из Соловецкого монастыря, необыкновенно важная для его истории. По счастью, Алексей Гемп пришел домой с зарплатой – и по счастью же, ему не нужно было объяснять, почему ее надо выложить за эту книгу. Но эти любовно собранные книги они потом дарили музеям, архивам, библиотекам, научным институтам.

Она много раз могла отчаяться и ожесточиться. А она как будто раз за разом выбирала любить – любить свое Беломорье, любить крепких, суровых, работящих поморов, любить их живой язык и бытовую культуру, любить северные белые ночи и полярные сияния, любить Соловки, любить Пушкина, любить море и землю, любить историю и биологию, старинные рукописи и современных художников. Очень простой рецепт жизни, охватившей целый век потрясений, жестокостей, научных прорывов: во-первых, каждый день рабочий, во-вторых, люди, в-третьих, книги.