Иногда бывает так, что проживает жизнь человек необычной судьбы и весомых заслуг, сделавший много хорошего ближним – человек, которого клялись помнить и не забыть. Но в силу обстоятельств память о нем стирается, и вот уже всего век спустя в родных местах мало кто и слышал его имя, а слышавшие не могут толком объяснить, кто это такой и чем должен быть знаменит.

А потом – опять же под влиянием обстоятельств или усилиями исследователя-энтузиаста – имя вновь всплывает, и вспоминают самого человека и добрые дела, сотворенные им. И вот уже о нем пишут, говорят и ставят ему памятники.

Так случилось с Иваном Козьмичем Ципулиным.

Находка в Ловцах

В 2016 году местная пресса писала о находке сельской учительницы из села Ловцы Луховицкого района Московской области Татьяны Пискуновой. Именно она обнаружила место захоронения самого известного из жителей Ловцов – купца Ивана Ципулина – и его родных.

«Когда-то на месте захоронения стояла великолепная часовня, под которой было родовое захоронение – склеп. По утверждению односельчан, в склепе были надгробия. Но конкретно, кто там был захоронен кроме Ивана Козьмича, никто не помнил. Время разрушило чугунную часовню, часть ее была разворована на металлолом. В июне были начаты благоустроительные работы. Нужно было определить место расположения склепа, именно там могли находиться надгробные плиты с именами захороненных членов семьи Ивана Козьмича. Из земли была видна небольшая часть трубы, остальное все находилось под слоем земли и мусора. Но нам выпала удача, и вскоре была найдена стена часовни с надписями имен тех, кто был захоронен в склепе».

Как оказалось, в заброшенном склепе на месте разрушенной часовни покоится прах целой семьи. Находка помогла открыть и ранее неизвестные факты из жизни Ципулина.

«Ни в одном источнике не упоминается о первой жене Ивана Козьмича, о дате рождения и смерти его дочери. И нашей радости не было предела, когда мы смогли прочитать эти имена: Ципулин Иван Козьмич (21.02.1826 – 12.05.1901); жена – Ципулина Татьяна Трофимовна (10.01.1829 – 28.03.1867); сын – Ципулин Петр Иванович (23.06.1859 – 21.07.1895); дочь – Ципулина Екатерина Ивановна, в честь которой он и построил школу (05.11.1861 – 22.09.1876)».

Затем удалось обнаружить и другие части бывшей часовни, элементы фундамента и кровли. А потом был вскрыт и склеп.

«Нами был обнаружен склеп, сложенный кирпичной кладкой, с арочным сводом. Пол выложен из кирпича. По словам односельчан, могила вскрывалась во время Великой Отечественной войны. На дне склепа были найдены куски обивки гроба из кожи коричневого цвета и цинка, видимо, от крышки гроба. К сожалению, надгробий там не было, но то, что мы знаем имена тех, кто покоится в склепе, – это большая удача».

12 мая 2016 года на месте захоронения был установлен и освящен крест и информационный стенд.

С этого и началось возвращение забытого имени.

Из крестьян в пароходчики

Иван Ципулин происхождение имел более чем скромное: из дворцовых крестьян, которые издавна жили в Ловцах. Само название села, видимо, имеет отношение к прежнему основному занятию его жителей – село стоит у Оки, где местные крестьяне и промышляли ловом рыбы к царскому (а прежде – великокняжескому) столу.

Как всякому крестьянскому сыну, работать ему пришлось с малых лет. Но родители позаботились о мальчике, дав ему начальное образование. Даже такие простые навыки, как умение писать, читать и считать, в середине XIX века открывали человеку из низов большие перспективы.

Ивана, как и его предков, тоже кормила река, но уже по-другому: он нанялся в плотогоны, стал работать в перевозках грузов по Оке. Постепенно рос, стал доверенным лицом судовладельца, управлял торговыми перевозками.

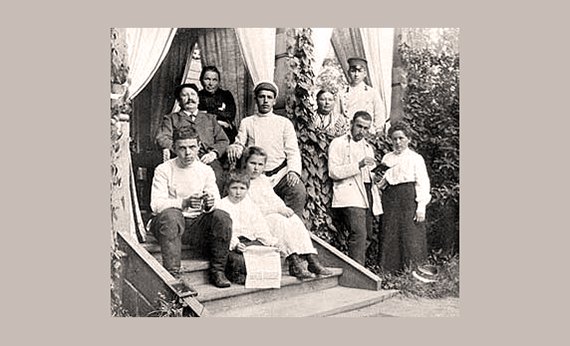

Овдовев, в 1867 году он перебрался в другой окский город – купеческую Калугу.

«Долгое время считалось, что Иван Козьмич, приехав в Калугу, женился на калужанке, богатой вдове. Однако из книги Н. Кожевниковой «Калуга купеческая» я узнала, что второй женой была Наталья Николаевна Курова, уроженка села Ловцы, вдова Егора Курова. Ее дети от первого брака – Иван и Василий. Куровы – фамилия, известная в нашем селе с давних пор, и посегодня есть жители с этой фамилией», – пишет Татьяна Пискунова.

Выходит, что собственный капитал Ципулин заработал собственным же трудом.

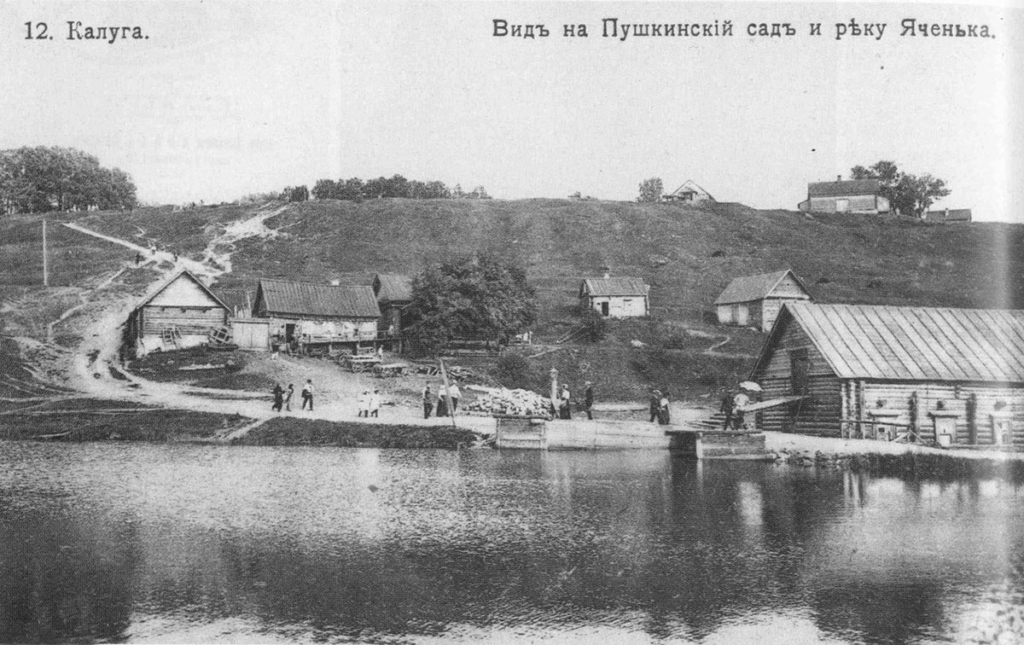

В Калуге

В начале 1870-х Ципулин запустил пароходное сообщение на Оке от Калуги до Серпухова и до Каширы. По реке забегали первые калужские пароходы – «Дмитрий Донской», «Владимир», «Екатерина» и, без лишней скромности – «Ципулин». Нельзя сказать, чтобы до этого у Калуги не было своих судов, но именно Ципулин сделал пароходное сообщение регулярным и удобным для пассажиров и владельцев грузов. Принято считать, что Калуга, с 1371 года стоявшая на Оке, стала портовым городом во многом благодаря Ципулину, а у Ципулина в Калуге появилась собственная пристань.

Как судовладелец он стал широко известен в городе. Капитал, предприимчивость, деловые качества и благотворительная деятельность сделали его популярным среди горожан. За заслуги в 1880 году Иван Ципулин был произведен в звание потомственного почетного гражданина Калуги. В 1883 году он был избран гласным (депутатом) Калужской областной думы. А два года спустя горожане выбрали его городским головой губернского города.

На этом поприще Иван Ципулин прослужил 16 лет, принеся городу и его жителям немало пользы.

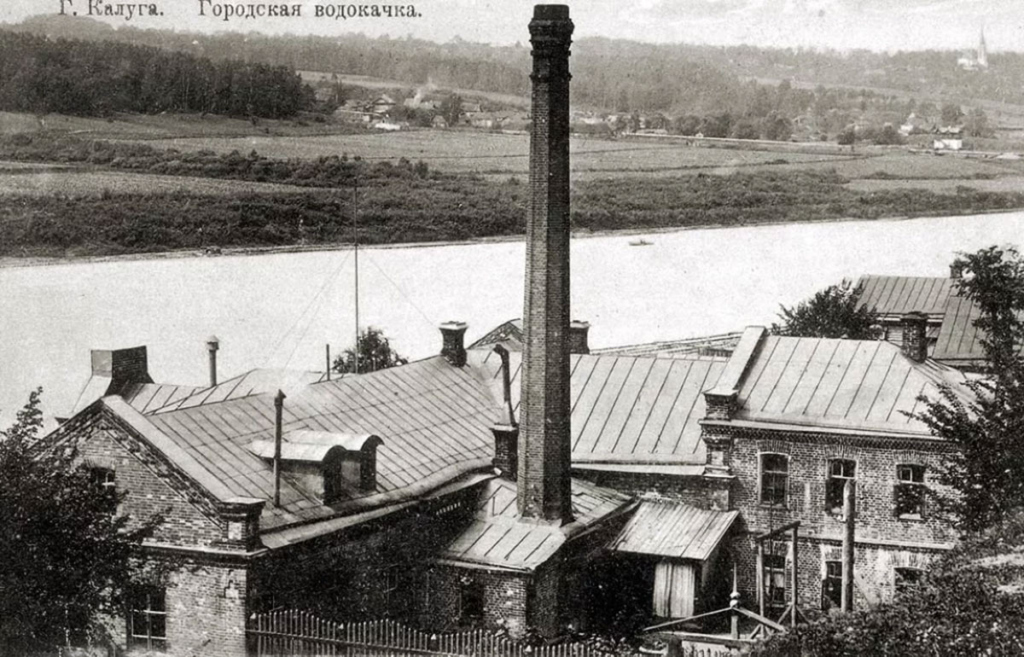

Одним из его важнейших деяний на посту городского головы стала организация водопровода. Стоящий на реке город издавна обходился колодцами, но по мере увеличения населения этой воды стало не хватать. К тому же качественная вода – первое дело в борьбе с холерой и другими инфекционными заболеваниями, которые в XIX веке продолжали косить население всей Земли, не исключая и калужан. Жители города несколько десятилетий говорили о необходимости проведения водопровода, тем более что в России это было уже не в новинку – во всех более или менее состоятельных городах организовывалось централизованное водоснабжение.

Практически сразу после своего избрания Ципулин подтолкнул застрявший проект, и городская дума вынесла наконец постановление: «Признавая устройство водопровода весьма важным и необходимым условием для городского благосостояния, водопровод построить».

Уже на следующий год на площади Новый торг начали возводить водонапорную башню, а в землю легли первые водопроводные трубы, представлявшие собой выдолбленные изнутри бревна. В 2022 году археологи нашли в центре города остатки того ципулинского водопровода – на удивление бревна-трубы все еще были целы!

18 января 1887 года по городским трубам пошла наконец первая вода, и Калуга стала 76-м по счету городом в стране с собственным водопроводом. И хотя речь о водопроводных кранах в домах и квартирах пока не шла, но подача чистой воды на городские улицы заметно изменила жизнь обывателей к лучшему.

В честь события благодарные жители вручили Ивану Ципулину памятный сувенир: точную копию калужской водонапорной башни из чистого серебра.

Транспорт

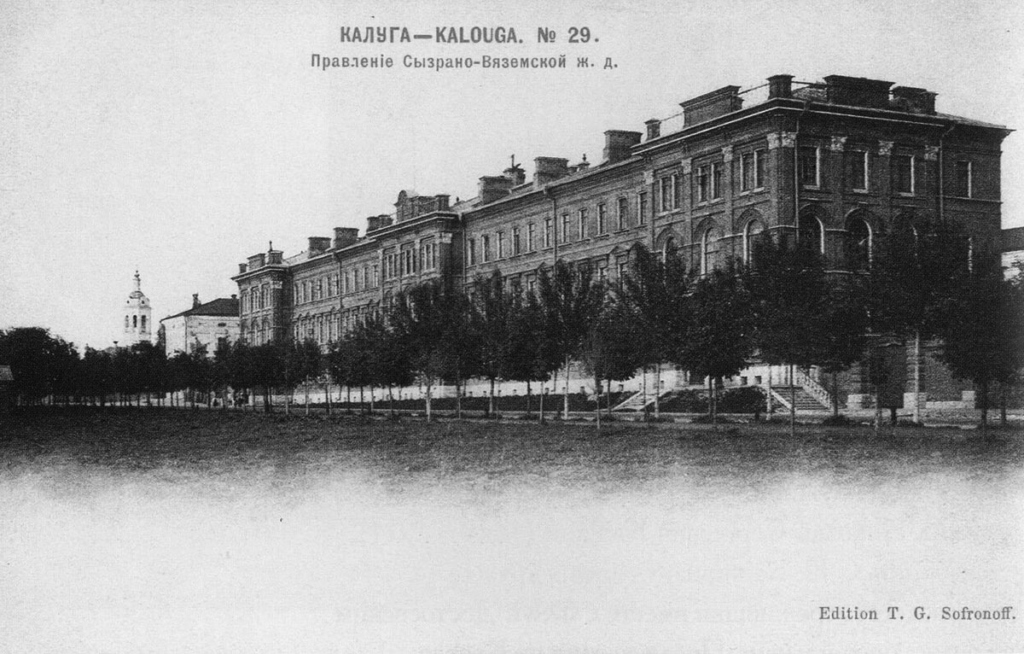

Вторым важным делом Ципулина для Калуги стала железная дорога.

Собственно, железнодорожная станция существовала в городе еще с 1874 года, но добраться от нее до Москвы, куда чаще всего и требовалось калужанам, было невозможно – ехать приходилось через Тулу.

Или добираться на одном из ципулинских пароходов до Серпухова, откуда в Москву в 18:35 ежедневно уходил поезд. Ципулин даже организовал доставку багажа от парохода к поезду. Вся дорога от Калуги до Москвы занимала около 14 часов, по меркам того времени не так уж и много. Этот путь был довольно удобен и относительно дешев (особенно для тех, кто вез в Первопрестольную свой товар на продажу). Но, к сожалению, действовал только в период летней навигации – да и то, в середине сезона вода падала, и пароходы не ходили.

Наконец, в 1899 году открылось прямое железнодорожное сообщение Калуги с Москвой – через город прошла Брянская ветка Московско-Киево-Воронежской дороги. Теперь попасть в Москву можно было всего за шесть часов без утомительных пересадок. Хотя, надо признать, удовольствие было не из дешевых: цены на билет начинались с 2,5 рублей для третьего класса, путь в первом классе обходился в 7,73 рубля.

Говорят, что и к этому приложил руку Иван Козьмич: якобы изначально ветка должна была идти мимо Калуги, но он подсуетился, съездил на поклон к кому следовало – и в Калуге было размещено управление Сызрано-Вяземской железной дороги, а калужане получили доступ к комфортным железнодорожным поездкам.

Благотворительность

Ципулин был одним из самых состоятельных жителей города. Помимо пароходства он владел несколькими домами в Калуге, землями, в том числе – большим имением «Красное» на живописном берегу Оки в 47 верстах от губернского города.

На свою должность Ципулин переизбирался трижды, и по продолжительности службы в качестве городского головы побил все местные рекорды. Как глава города он занимался благоустройством, развитием медицинского обслуживания, открыл городскую публичную библиотеку.

Это он делал по долгу службы. Но была известна и другая сторона его деятельности – благотворительная. Еще в Ловцах он неоднократно жертвовал деньги на общественные нужды – строительство и ремонт храмов, поддержание церковного прихода, основание школы в селе.

В Калуге он продолжил эту традицию, перечисляя собственные средства и имущество на благо города. В частности, передал 9 тысяч рублей на строительство работного дома, выделял деньги на помощь бедным и сиротам. Собственный каменный дом, оцененный в 70 тысяч, пожертвовал на устройство профессионального училища. За собственный счет ремонтировал Николаевскую гимназию. Выделил средства на строительство храма, передал две тысячи рублей в качестве безвозмездной ссуды для основания Общества страхования имущества калужан от огня, принял участие в финансировании строительства больничного здания при епархиальном женском училище.

За руководство городом был награжден орденами Святой Анны III и II степеней, Святого Станислава II степени, Святого Владимира I степени и личным именным оружием – серебряной шпагой.

Ципулин прожил долгую жизнь. Его не стало в мае 1901 года. Попрощаться с ним пришел едва ли не весь город. Но, по желанию Ивана Козьмича, похоронен он был на родине, в Ловцах – в том самом фамильном склепе, в некогда красивой и богатой часовне.

Возвращение

В истории осталось и имя внука Ивана Козьмича, Владимира Ивановича Ципулина. Он был известен как один из первых в России инженеров-автомобилистов. Окончил Императорское Московское техническое училище (нынешняя «Бауманка») и вручную собрал свой первый автомобиль. Занимался проектированием и строительством автомобильного завода братьев Никоновых, а после революции 1917 года стал одним из создателей советского автомобилестроения.

В частности, был техническим руководителем завода АМО, который впоследствии стал Заводом имени Лихачева, и сам Лихачев писал о нем, что это едва ли не единственный настоящий инженер на заводе, хорошо знающий свое дело. Потом возглавлял проектирование нижегородского автозавода, занимался разработкой отечественных автомобилей и тракторов.

Чтобы изучить автомобилестроительное дело, был на полтора года командирован на автозаводы в США. И, возможно, этот факт сыграл свою роль, когда в 1937 году Владимир Ципулин был арестован и обвинен в участии в контрреволюционной диверсионно-террористической организации. Всего через месяц его расстреляли.

Имя Ципулиных в советской Калуге стали забывать. Хотя, говорят, когда в городе установили памятник Карлу Марксу, многие старожилы принимали его за изображение бывшего городского головы Ивана Козьмича. После того как ушло из жизни это поколение, о Ципулиных вспоминать стало практически некому.

Находка Татьяны Пискуновой возродила память о человеке, так много сделавшим для города. В Калуге был установлен памятник Ивану Ципулину, его имя получил туристический теплоход, ходящий по Оке. И возможно, со временем это имя будет носить и одна из калужских улиц.