18 июля – память святой великомученицы Елизаветы Федоровны, создавшей в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия – место, где помощь могли получить все, независимо от веры и национальности.

Мы собрали для вас пять самых главных текстов о святой княгине, каждый из которых рассказывает о важнейших фактах ее духовной биографии.

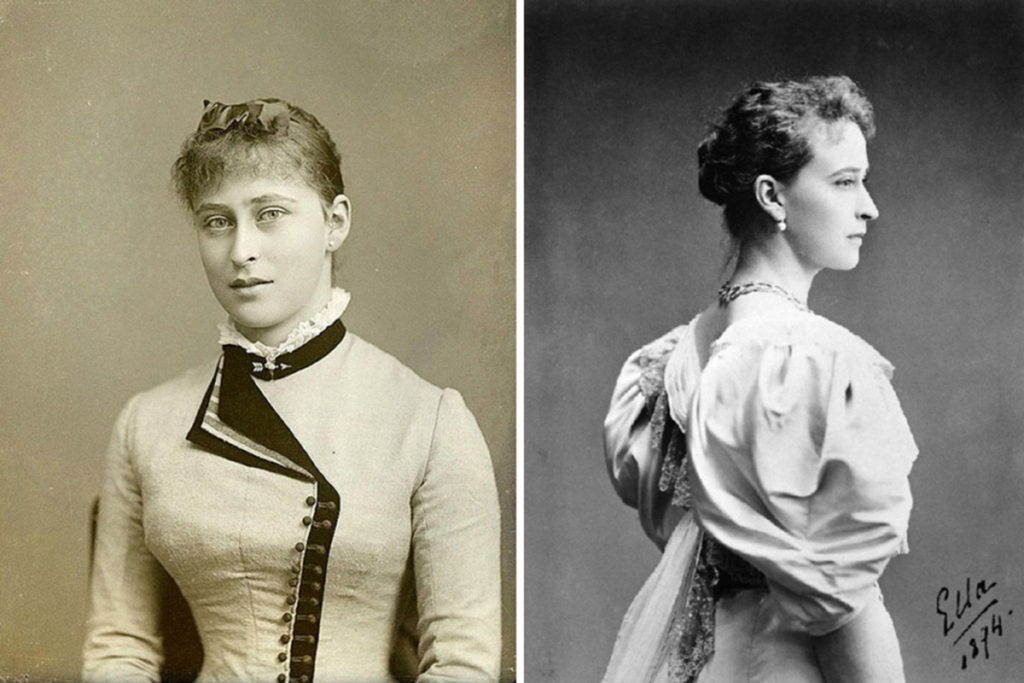

Строгое воспитание и благотворительность: чему научили в детстве принцессу Эллу

Принцесса Елизавета, или Элла, как звали ее в семье, родилась в семье герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Девочку, ее братьев и сестер воспитывали строго: мать учила их убирать свои комнаты, застилать постели, топить камин и даже самостоятельно следить за своим туалетом, прибегая к помощи горничных в крайнем случае. Став взрослой, будущая святая скажет: «В доме меня научили всему». О том, каким было детство Елизаветы Федоровны, в материале «Елизавета Романова: маленькая принцесса» рассказывает Степан Абрикосов.

А детство было и счастливым, и трагическим одновременно. Вместе с матерью, великой герцогиней Алисой Гессенской, Элла посещала больницы и богадельни, где герцогиня записывала все просьбы нуждавшихся, а потом помогала.

Кто-то скажет: легко быть доброй и щедрой, когда ты принцесса. Легко любить, когда у тебя большая дружная семья и тебя все любят. Но маленькой Элле слишком рано пришлось столкнуться с горем и бедой. В 9 лет Элла потеряла брата, в 12-летнем возрасте – сестру и мать. В такой ситуации детской травмы ребенок мог повести себя по-разному: например, замкнуться на самом себе и своей боли, но Элла поступила иначе. Она сама стала поддержкой для младшей сестры Аликс, будущей супруги императора Николая II.

В нашем материале вы найдете архивные фотографии, сможете ближе познакомиться с семьей Елизаветы Федоровны, увидеть ее детские снимки. А еще – узнаете историю удивительной родственницы принцессы Елизаветы, святой Елизаветы Тюрингской. Это родоначальница рода герцогов Гессенских, в чью честь и была названа будущая великомученица и с чьей судьбой так поразительно схожа и ее судьба.

Любовь, свобода, прощение: о том, какой была святая, говорят ее письма

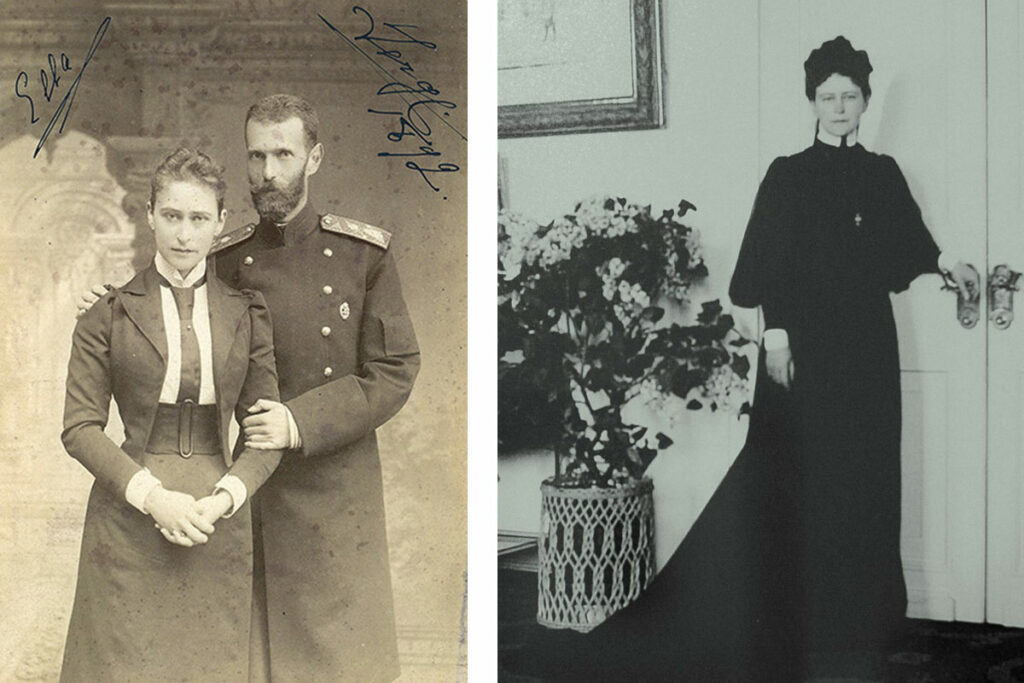

Елизавету Федоровну называли «самой красивой принцессой Европы». Но запомнили ее не благодаря внешним данным – за будущую святую говорили ее дела. Осталась основанная ею Марфо-Мариинская обитель милосердия, которая была восстановлена в Москве и работает до сих пор. Сохранилось множество документов о деятельности великой княгини, но главное –сохранились ее письма, по которым можно узнать: какой она была, о чем думала, во что верила, о чем мечтала. В материале «Елизавета Федоровна Романова: правила жизни» портрет мученицы рисует Зоя Жалнина.

Муж Елизаветы Федоровны, великий князь Сергей Александрович, брат российского императора Александра III, дядя будущего императора Николая II, не настаивал на перемене веры жены. И в 1891 году, после посещения вместе с ним Святой Земли, Елизавета принимает Православие, делая это не «из-за мужа», а свободно, по собственному изволению. «Я решилась на этот шаг (переход в Православие. – Ред.) только по глубокой вере, – пишет она отцу. – Как было бы просто – оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво это бы было, и как я могу лгать всем – притворяясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя душа принадлежит полностью религии здесь».

В 1905 году великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, был убит террористом Каляевым. Елизавета Федоровна, услышав взрыв, прогремевший недалеко от губернаторского дворца, выбежала на улицу и стала собирать разорванное на куски тело мужа. Потом долго молилась. «Мир сердечный, спокойствие души и ума принесли мне мощи святителя Алексия (митрополита Московского. – Ред.), – пишет она княгине Зинаиде Юсуповой. <…> – Я едва молилась – увы, я не умею хорошо молиться, а только припадала, как ребенок к материнской груди, ни о чем не прося, потому что ему покойно оттого, что со мною святой, на которого я могу опереться и не потеряться одна».

Вдова приходит в тюрьму для встречи с убийцей мужа, Сергеем Каляевым, расспрашивает его и прощает, направляя прошение о помиловании.

По прошествии некоторого времени высший свет поражает известие: великая княгиня Елизавета Федоровна отказывается от светской жизни и создает в Москве новый, реформаторский проект помощи ближним. Уже в 1909 году в Москве появляется Марфо-Мариинская обитель молитвы и милосердия с больницей, приютом, столовой, аптекой. Сюда мог прийти любой нуждающийся, независимо от вероисповедания и национальности. Великая княгиня становится настоятельницей.

Такая радикальная перемена вызывает непонимание, недоверие, осуждение. Елизавета Федоровна не обращает внимания на пересуды и пишет одному из своих адресатов:

«Вы можете вслед за многими сказать мне: оставайтесь в своем дворце в роли вдовы и делайте добро «сверху». Но если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности, я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером; у меня нет ни ума, ни таланта – ничего у меня нет, кроме любви к Христу, но я слаба; истинность нашей любви к Христу, преданность Ему мы можем выразить, утешая других людей, – именно так мы отдадим Ему свою жизнь…».

Чем руководствовалась в своей жизни великая княгиня в отношении к самой себе, к ближним, к Богу? Каковы были ее правила жизни? Об этом вы также узнаете из нашего материала.

Благотворительность с личным участием: кому и как помогала Елизавета Федоровна

Потеряв мужа, Елизавета Федоровна с головой ушла в благотворительность. С этого момента ее жизнь не делилась на просто жизнь и добрые дела. Она вся была полностью посвящена милосердию. Великая княгиня лично посещала Хитровку, заходя в самые жуткие притоны и темные углы, лично ассистировала на операциях, но главное – постоянно думала о тех, кому была нужна помощь. О том, каким было главное дело ее жизни, в материале «Святая Елизавета Романова: 9 главных фактов о благотворительности великой княгини» рассказывает Арсений Загуляев.

Еще до основания Марфо-Мариинской обители Елизавета Федоровна участвовала в работе многих благотворительных проектов: обществах, ярмарках, балах. Казалось бы, ну что за трудность – благотворительный бал? Но тот, кто хоть что-то организовывал, знает, что надо всех принять, занять разговором, расхвалить товар (на ярмарке), улыбаться, не выказывая утомления несколько часов подряд, – и это только работа «на сцене». А сколько закулисной работы: все учесть, подготовить, спланировать, предусмотреть непредвиденное, распорядиться вырученными средствами.

Великая княгиня получала массу писем с просьбами, на каждое самолично отвечала, разбиралась или поручала разобраться, а потом непременно проверяла.

Она умела мыслить стратегически и была наделена всеми качествами топ-управленца. Начиная с 1905 года по всей России при непосредственном участии великой княгини возникают центральные, губернские, волостные комитеты помощи по самым разнообразным направлениям: помощь солдатам на фронте, помощь раненым, а также их семьям в тылу, их обеспечение продуктами, работой, помощь и устройство беженцев с оккупированных территорий, устройство и лечение вернувшихся с фронта. Елизавета Федоровна координирует и помогает ресурсами.

Один из удивительных примеров – устроение великой княгиней приюта для солдат, сошедших с ума во время Первой мировой войны. Обществу на грани краха, раздираемому войной, назревавшей революцией, было явно не до них. А Елизавета Федоровна отлично представляла ужас их положения и состояние близких. По выражению князя М.В. Голицына, «об этих душевнобольных она как-то особенно болела душой».

О том, как Елизавета Федоровна сама написала устав своей обители, почему мечтала возродить церковный институт диаконис, каким образом ей удалось создать одну из лучших хирургических больниц в Москве и о многом другом, читайте в нашем материале.

Как не потерять себя посреди ужасов жизни: о чем молилась Елизавета Федоровна в дни скорбей

Когда после февральской революции одна из знакомых предложила Елизавете Федоровне уехать из России, та ответила: «Что ты говоришь?! Разве можно мне скрыться от своего креста? Куда ни пойду я, мой крест будет со мной. И бегать от своего креста мне нельзя». На ее долю выпало множество испытаний: смерть мужа, Первая мировая война, две революции и, наконец, страшная мученическая кончина. О том, как она справлялась с тяжелым грузом скорбей, в материале «Святая княгиня Елизавета Федоровна: как жить, когда мир вокруг рушится» рассказывает Степан Абрикосов.

Во время Первой мировой войны, главным противником в которой стала Германия, императрицу и Елизавету Федоровну обвинили в шпионаже. В Москве прошла волна антинемецких погромов: женщины, работавшие в одном из комитетов помощи Елизаветы Федоровны, подняли «бабий бунт», в ее карету бросали камни, плевали вслед. Что сделала она? Молилась о даровании сил и продолжала трудиться.

Молилась она и в самый страшный момент свой жизни, когда похоронила мужа. Позже, размышляя, как быть, когда тебя буквально парализует от горя, великая княгиня напишет: «Милосердный Бог сохраняет, умудряет и умиротворяет всякого человека, сердечно предавшегося Его святой воле, укрепляет его сердце, внушая ему таинственно: ты находишься всегда со Мной, пребываешь в Моем разуме и памяти, безропотно повинуешься Моей воле. Я всегда с тобой, с любовью смотрю на тебя и сохраню тебя, чтобы ты не лишился Моей благодати, милости и даров благодатных. Все Мое – твое: Мое небо, ангелы, а еще больше Единородный Сын Мой. <…> Господи мой, ведь Ты мой, истинно мой… Я Тебя слышу и слова Твои сердечно исполнять буду. Повторяйте эти слова каждый день, и вам будет легко на душе».

Задавалась ли великая княгиня вопросами – почему так поступили те, о ком она заботилась? Разочаровывалась ли она в людях? Что приносило ей утешение? Об этом наш текст.

Мифы, связанные с убийством святой великомученицы Елизаветы Федоровны

Некоторых моментов, которые мы привыкли считать каноническими в описании гибели Елизаветы Федоровны и ее келейницы Варвары, на самом деле не было. Например, не было молитвенного пения «Херувимской» из глубин шахты, куда сбросили алапаевских мучеников. Елизавета Федоровна не перевязывала в темноте своим апостольником рану на голове великого князя Иоанна Константиновича, упавшего рядом с ней. Да и сам факт того, что святая жила еще какое-то время, сомнителен. О правде и мифах в материале «Вокруг смерти великой княгини Елизаветы Федоровны до сих пор много домыслов» рассказывает Инна Карпова.

О том, как все происходило на самом деле, в книге «Крестный путь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны на Алапаевскую Голгофу» (2019) описывает Людмила Куликова. Исследовательница опирается на архивные документы и последовательно доказывает: часть привычных фактов стоит подвергать сомнению.

Например, история с пением из-под земли возникла из показаний местного жителя Александра Самсонова. Тот варил самогон в лесу неподалеку от Алапаевска, но все же далеко от шахты, где произошло убийство. Однако позднее выяснилось, что он покинул эти места до того, как Романовых привезли на казнь, и слышать ничего, конечно, не мог. Также версия могла возникнуть из-за воспоминаний одного из участников убийства – члена Делового Совета Алапаевска В.А. Рябова. Он рассказывает о том, как в шахту первой столкнули Елизавету Федоровну, потом «монашку Варвару» и вдруг все услышали, как те барахтаются в воде, спасая друг друга. Именно в этих воспоминаниях был рассказ о пении из-под земли «Спаси, Господи, люди твоя!». Но все это не подтверждается очевидными фактами: в шахте вода была в самом низу, поверх нее свален мусор. Ни одно из тел не долетело до воды, иначе тела бы не сохранились.

Аналогично с перевязыванием ран. Увы, вероятнее всего, что Елизавету Федоровну сбросили в шахту уже мертвой. Жить какое-то время могли лишь Варвара и Федор Ремез, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича. Просто к слугам относились с меньшим вниманием и не проверяли, мертвы ли, в то время как Романовых убивали прицельно и гарантированно.

О том, была ли Елизавета Федоровна монахиней на момент смерти, и о том, где она на самом деле завещала себя похоронить, вы также узнаете из нашего материала.