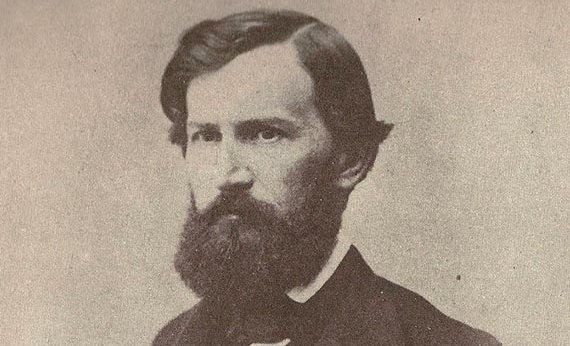

Имя Федора Федоровича Резенера мало известно сегодня и редко упоминается за пределами курса истории педагогики. Но он был одним из первых учителей-новаторов России, проводивших в жизнь идеи свободного и творческого воспитания ребенка, уважения к его личности, внимания к потребностям и способностям.

Начиналась его жизнь не слишком весело. Он родился в 1825 году, сведений о его родителях и происхождении найти не удалось. Но известно, что родился он в нужде и рано осиротел. Спасением для мальчика стала жизнь и учеба в Гатчинском сиротском институте, но она же стала и еще одним подавляющим фактором.

Вместе с другими сиротами он рос без любви и поддержки в казенной обстановке, в муштре, в системе, не признававшей за ребенком никаких прав, но зато вменявшей ему множество обязанностей. Такое детство сломало бы большинство детей – и ломало! Но Резенер казался одним из тех, кто, борясь с проблемами, лишь закаляется и становится сильнее.

С детства было очевидно, что растет человек целеустремленный и принципиальный, готовый отстаивать собственные убеждения словом и делом. А еще преподаватели и товарищи отмечали его жажду знаний – жажду, которую невозможно было утолить и которую каждая прочитанная книга, каждый выученный урок, казалось, только разжигал.

Все это позволило Феде окончить институт в числе лучших учеников и стать студентом юридического факультета Петербургского университета.

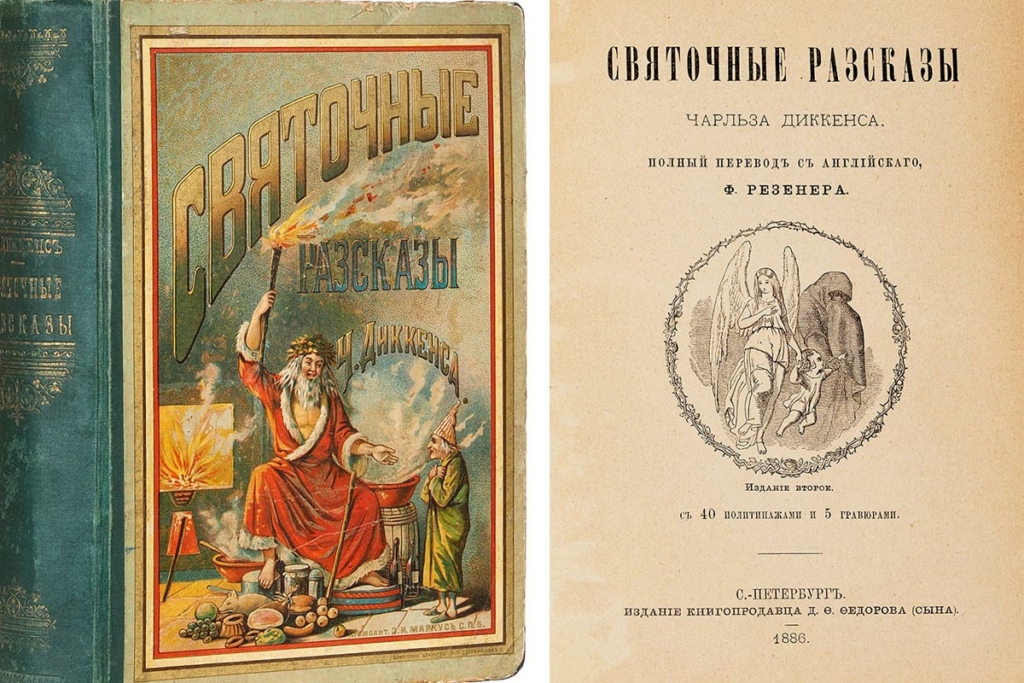

Учиться было трудно, потому что надо было на что-то жить. Юноша много работал, давая дешевые уроки и зарабатывая переводами. Еще в институте он выучил немецкий и французский, а на первом курсе университета его заинтересовал и английский. Поначалу ему просто захотелось прочесть какую-то книгу в оригинале, и он начал заниматься самостоятельно с помощью английской грамматики, лексикона и двух текстов Евангелия – на русском и на английском. Всего за несколько месяцев он овладел языком настолько, что смог зарабатывать переводами: переводил для одного журнала сочинения Маколея, потом – единственный в России – перевел «Логику» Милля. С того времени и до конца жизни переводы давали ему средства к существованию.

В 1849 году Резенер окончил университет и взялся было за военную службу, но со временем оказалось, что это не его. Тридцати трех лет от роду он вышел в отставку, вернувшись к переводам.

В пятидесятых-шестидесятых годах XIX века в России начался настоящий педагогический бум. Идея массового народного образования, перехода к более гуманным и творческим методам воспитания и обучения детей вошли в большую моду, так что за педагогику взялись не только учителя-профессионалы, но и многие образованные люди.

На этой волне в Петербурге открылся журнал «Учитель», редактируемый И.И. Паульсоном, предназначенный для учителей и родителей и посвященный главным образом начальному образованию. Там писали о детской психологии, рассказывали о методиках преподавания разных предметов, о детской и педагогической литературе, выступали за равное образование для мальчиков и девочек и за полное равноправие женщин. Одним из постоянных авторов «Учителя» стал Резенер.

Он был членом Санкт-Петербургского педагогического общества, объединявшего наставников и преподавателей для развития и совершенствования учебно-воспитательной практики. Входил в комитет грамотности при Императорском вольном экономическом обществе. Комитет возник после крестьянской реформы 1861 года, и главной его целью было распространение грамотности среди крестьян.

Василеостровское училище

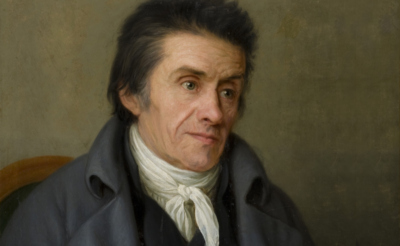

Он также вошел в круг единомышленников – большей частью, студентов и выпускников столичного университета – увлеченных вопросами образования, возглавил его и преподавал товарищам то, что сам когда-то постиг в курсе истории педагогики: педагогические идеи Руссо, Песталоцци и других педагогов, оказывающих влияние на педагогические идеи того времени.

Участники кружка организовали и собственную школу – Василеостровское бесплатное училище. Резенер стал одним из ее преподавателей и главным радетелем о ее материальном благополучии. Ученики в школе были большей частью бедные, почти нищие, средств не было не только на оплату учебы и учебники, но часто даже на одежду и еду.

Резенер добывал средства для школы и учеников, обходил сочувствующую публику, собирая деньги, необходимые вещи, книги. Ему удалось собрать прекрасную для того времени детскую библиотеку и наладить своевременное снабжение учеников одеждой и обувью.

Своих капиталов у него не было, и он снова и снова брал переводы и сидел над ними вечерами, чтобы вырученные средства снова потратить на нужды школы.

В Василеостровском училище царила непривычная для школы тех лет атмосфера: творческая, свободная. Там не было экзаменов, не было казенной скуки и наказаний, зато были, помимо уроков, игры, прогулки, экскурсии. Вместо опостылевшей зубрежки – интересные задачи, стремление заинтересовать детей знаниями.

Резенер знал, что творится в семье каждого ученика, знал, что его радует, что пугает и тревожит, старался быть рядом и в радости, и в горе. Поддерживал маленькими подарками, игрушками, лакомствами, покупал на свои деньги нужные книжки и письменные принадлежности для тех, кому они были не по карману.

Школа быстро сделалась популярна, о ней говорили, ее посещали учителя других школ и просто интересующиеся образованием граждане. Она получила и вполне официальное одобрение – представители Министерства народного просвещения бывали здесь неоднократно, и отчеты их были хвалебны. Число учащихся росло, так что школе приходилось менять помещение за помещением, чтобы вместить всех желающих учиться.

Сейчас трудно сказать, по каким причинам этого произошло (подозреваем, что по финансовым), но в 1866 году школа закрылась. На несколько лет Резенер отошел от преподавания и сосредоточился на переводах.

Ремесленный приют

В 1866 году в России изменилось законодательство, касающееся наказания несовершеннолетних преступников. Обычно их сажали в тюрьмы наравне со взрослыми, но теперь по усмотрению суда тюремное заключение можно было заменять помещением в земледельческие и ремесленные приюты. Учреждать такие приюты могли частные лица и общества, а государство выделяло им под это землю и оплачивало расходы за каждого воспитанника.

Так появилось Общество земледельческих колоний и ремесленных приютов, в которое вошли 275 членов-учредителей, в том числе тогдашний государственный канцлер кн. А.М. Горчаков, министр народного просвещения гр. Д.А. Толстой, министры путей сообщения, юстиции, государственных имуществ, президент Императорской академии наук и пр. Действительные члены общества вносили ежегодно не менее 10 рублей или 100 рублей единовременно.

Общество запланировало открытие недалеко от Петербурга земледельческой колонии и ремесленного приюта при ней. Под это был выделен участок в 500 десятин на берегу речки Лупы, а на начало строительства собрано более 35 тысяч рублей.

Резенеру предложили возглавить ремесленный приют. Поскольку опыта таких заведений для «порочных детей» в стране не было, комитет направил Резенера изучить опыт зарубежных педагогов. В течение года Резенер ездил по Европе, изучая исправительные заведения Бельгии, Голландии, Саксонии и Пруссии.

А в 1871 году приют открылся. В него набирали мальчиков 10–14 лет, которые направлялись в колонию судами. Мальчиков делили на «семьи» – не более 15 человек на одного воспитателя, у каждой семьи отдельный домик с мастерской внизу и спальней наверху.

Для Резенера было принципиально важным полностью погрузиться в жизнь своих воспитанников. Он ходил в той же одежде, что и они, спал в общей с ними спальне, ел за одним столом и из одного котла. Он не просто преподавал и следил за поведением – он вникал во всех их проблемы и взаимоотношения, разбирал ссоры, поддерживал в трудностях. Чтобы подать положительный пример, бросил курить, участвовал вместе с детьми в играх и прогулках, работал вместе с воспитанниками в мастерских.

На этот раз ему платили жалование, но он снова тратил его на детей, покупая им игрушки, книжки и лакомства. По своему опыту он помнил, каково взрослеть в отсутствие родных людей рядом и стремился стать для них тем, кого сегодняшние специалисты называют «значимым взрослым» – опорой, защитой, доверенным лицом, лучшим жизненным примером. По всей видимости, это ему удавалось: по воспоминаниям, дети действительно любили его и ему доверяли.

Последние годы

Эту работу ему пришлось оставить из-за болезни. Однако он уже обрел авторитет как педагог, успешный в воспитании проблемных детей. Поэтому ему неоднократно предлагали место воспитателя в отделениях для малолетних правонарушителей разных тюрем. Ему очень нужна была работа, он остро нуждался в деньгах, но от таких предложений отказывался, поскольку был уверен: детям, даже с очень непростым прошлым и искаженными представлениями о добре и зле, – не место в тюрьме. Для воспитания и психологического оздоровления нужна свобода, любовь, внимание к нуждам ребенка.

Он успел поработать в качестве старшего воспитателя приюта Тименкова и Фролова, но там начальство так грубо вмешивалось в его работу, что он вынужден был уйти. Потом попробовал себя в качестве учителя русского языка в Митавской гимназии, но и там не срослось, проработал всего несколько месяцев.

В этом нет ничего удивительного: представления Резенера о методах работы с детьми никак не согласовывались с общепринятыми. А изменить свои взгляды Резенер не мог, да и не хотел.

Ненадолго он устроился было преподавателем педагогики в Тверскую учительскую женскую семинарию. Но постоянные лишения и переутомление дали о себе знать: у него обнаружилось психическое заболевание. Больного учителя поместили в Удельную больницу, где всего через три месяца он и скончался в возрасте 55 лет.

После него осталось множество переводов – в том числе Диккенса, многочисленные статьи о методиках обучения, авторские учебные пособия, книги, например «Новая Библиотека для юношества: жизнеописание замечательных женщин с портретами и рисунками в тексте».