Спроси любого, какая ткань в России может считаться «самой народной», – и скорее всего, ответят, что ситец. Яркий, ноский, приятный к телу, хорош он и в сарафанах, и в головных платках, и в косоворотках, и в детских пеленках, и в крестильных рубашечках, и в скромном платье курсистки, и в утреннем капоте молодой барыни, и в блузке рабфаковки, и в летних нарядах модниц пятидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов прошлого столетия. Не появись хлопкового трикотажа, он и сегодня оставался бы, наверное, самым популярным материалом.

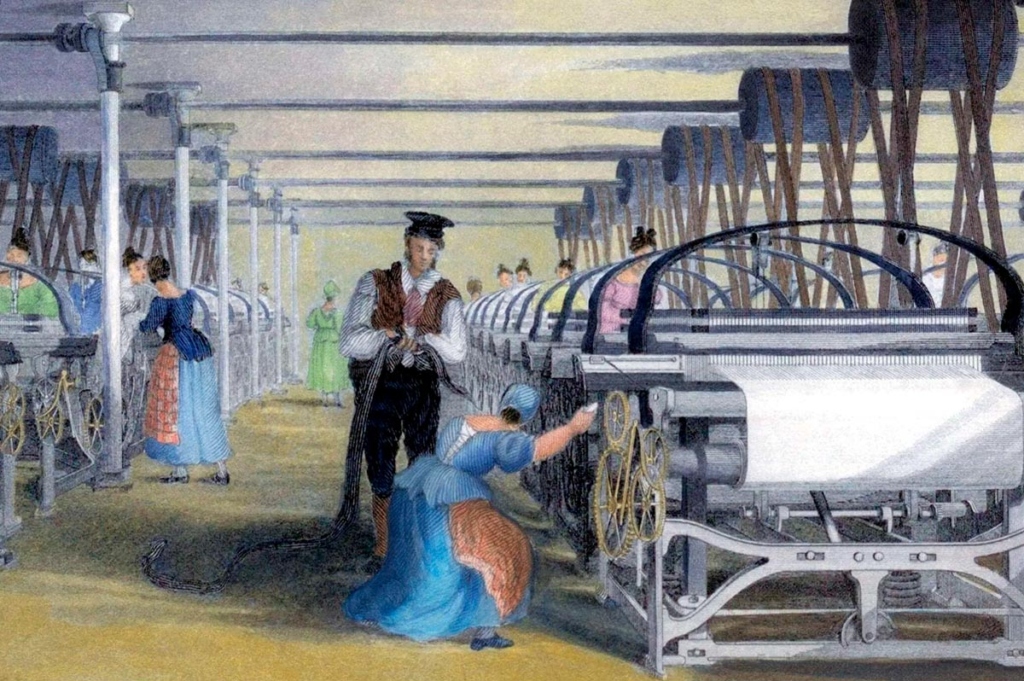

Но хлопковые (или, как говорили прежде, «бумажные») ткани появились в России, как и в Европе, относительно недавно – каких-то пару столетий назад. До этого главной тканью на континенте оставались лен и шерсть. И только в начале XIX века привозной хлопок, легкий в выделке, комфортный в носке, затмил собой все.

Российская текстильная промышленность тоже начиналась с льняных холстов. Именно их выделывали и для собственных нужд, и на экспорт. Лен годился хоть на дамское платье, хоть на мужицкие порты, хоть на корабельные паруса.

Из крепостной зависимости в миллионщики

Со льна началась и купеческая династия, о которой пойдет речь сегодня. Родоначальник ее, Максим Степанович Киселев, начал торговлю холстом, еще будучи крепостным старинного боярского рода Новосильцевых.

Семья жила в селе Кохма Владимирской провинции Московской губернии. Там в 1765 году появился на свет и один из четырех сыновей Максима Степановича – Василий.

Спустя 14 лет Киселевы вышли из крепостной зависимости – Максим Степанович откупился за 500 рублей.

Каждый из четверых братьев стал купцом. Но если трое отделились и вели собственные дела, то Василий оставался при отце, а в 1808 году, после его смерти, унаследовал отцовское дело. Возможно, он так и остался бы мелким торговцем холстом, если бы не Наполеон.

В 1812 году, когда французские войска наступали на Москву и население города и губернии было близко к панике, баснословно дороги стали лошади и подводы. А вот многое другое, включая промышленное сырье, на фоне наступления неприятеля практически обесценилось.

Василий Максимович не растерялся, рискнул, и скупил около 5000 пудов бумажной пряжи у подмосковных поставщиков. Когда же несколько месяцев спустя наполеоновские войска отошли, разграбив все на своем пути, а Москва отгорела, пряжа, как и многое другое, оказалась в страшном дефиците. А обладатель 5000 пудов этой ценности – в невероятном прибытке. По некоторым оценкам, в тот год Киселев сумел заработать более миллиона рублей, с легкостью перейдя в первую гильдию.

Шуйские ситцы из аглицкой пряжи

Деловое чутье и смелость служили ему и дальше. Когда «бумажные» ткани окончательно вошли в моду и в стране вырос спрос на английскую пряжу, у него уже были свободные средства, чтобы организовать регулярные поставки этой пряжи. В 1820-х годах Киселев оказался чуть ли не единственным, кто импортировал ее в Россию, а с ней и чудесные аглицкие краски для текстиля – те самые, которые делали русский ситец таким ярким и желанным.

Успех этого предприятия так вдохновил Киселева, что он практически свернул внутреннюю торговлю, полностью сосредоточившись на оптовом импорте английских товаров для ткацкой промышленности.

При этом он не просто ждал, пока кто-то придет и купит его товар. Желающих всегда было много, но не у многих был для этого капитал. И тогда Киселев стал сам создавать своих покупателей, помогая начинающим производителям встать на ноги.

Если у потенциального потребителя не хватало средств, Киселев предоставлял ему кредит. Делал он это на удивление легко – его дебиторка, исчислявшаяся миллионами, часто не подкреплялась не только векселями, но даже и расписками – данные просто вносились в учетную книгу.

При этом, очевидно, Киселева не часто обманывали, поскольку он не только не разорился, но и продолжал богатеть. Одновременно с этим производство тканей в регионе, приостановившееся было из-за войны, снова стремительно пошло в рост. А капитал Киселева вырос до немыслимых 10 миллионов рублей.

Василий Максимович и Василий Григорьевич

Киселев покинул Москву, вернулся в родные места и обосновался в Шуе. Он был уже солидным человеком, богатым купцом. К тому же – истинным примером для молодых коллег. По воспоминаниям знакомых, Василий Максимович много работал, не позволял себе излишеств, был скромен в одежде и в быту, набожен. Имел интерес к книгам, которые собирал с особой любовью, и к старинным рукописям. Главной жемчужиной его коллекции была рукопись книги Василия Григорьевича Григоровича-Барского.

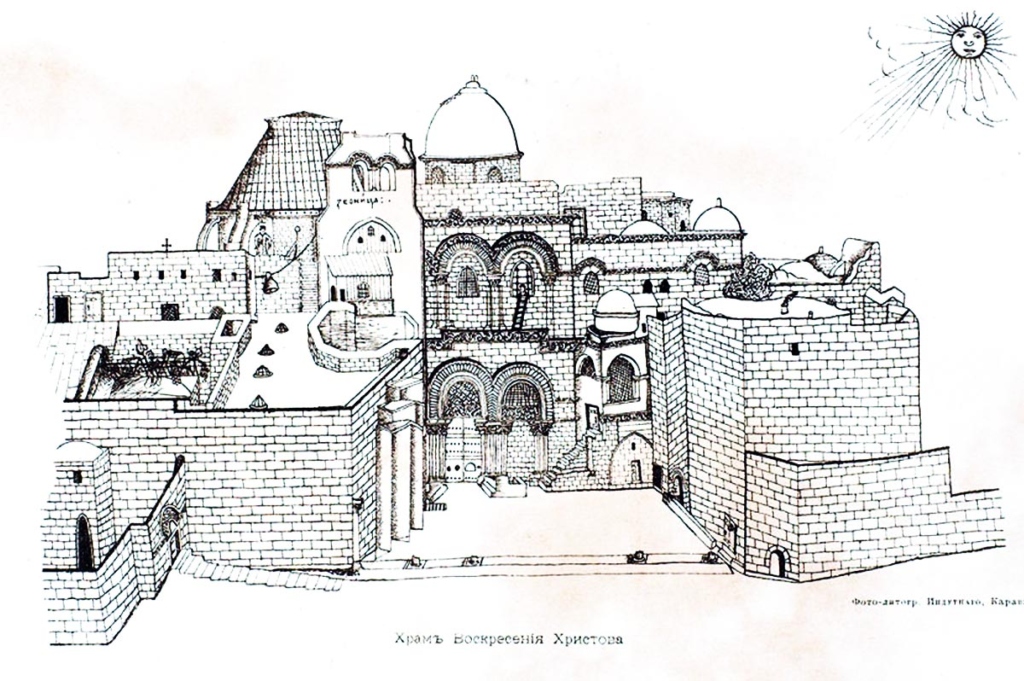

Барский был исключительной личностью. Писатель, ученый, преподаватель, православный монах, он родился в Киеве, но больше 20 лет провел в дальних путешествиях, исходив Южную Европу и Ближний Восток. Побывал на территории современной Венгрии, Италии, Греции, Палестины, Египта, Кипра, Ливии, Турции, посещая древние монастыри, изучая языки, логику и метафизику и преподавая латынь.

О своих путешествиях Барский оставил подробные записи – целую книгу, рукопись которой хранилась у его наследников. Для Василия Киселева, по всей видимости, она была наиболее ценна описанием древних православных монастырей и святынь, до тех пор почти не известных в России. Он выкупил эту рукопись и позже принес ее в дар Академии наук.

Городской голова

В 1825 году 60-летнего Василия Киселева избрали городским головой Шуи. На этом посту он показал себя блестяще, заметно преобразив город к лучшему. Киселев не только распоряжался общественными средствами, но и постоянно прибавлял собственные, вкладывая их в развития города – и не афишируя этого.

Его стараниями был построен мост через реку Тезу. До этого шуяне веками перебирались с берега на берег в лодках, а после на пароме. Он обновил городские торговые ряды, над которыми были построены и присутственные места.

Традиционно жители России несли квартирную повинность – обязанность предоставлять часть своего жилья для нужд армии. Киселев освободил земляков от этой повинности, выстроив в городе каменные казармы для инвалидной команды.

Василий Максимович вложил немало средств и в обновление старинного Крестовоздвиженского храма, прихожанином которого был. Храм, основанный еще в первой четверти XVII века, горел и перестраивался и к началу XIX века совсем было захудал. Киселевы, вместе с другими богатыми купцами, Посылиными, вдохнули в него новую жизнь: подновили, отремонтировали, заменили утварь, заново украсили, и в 1823 году храм был заново освящен, став одним из самых богатых и красивых в городе и окрестностях.

Холера

В 1831 году в России разразилась страшная эпидемия холеры. Около полумиллиона человек по всей стране заразились, 200 000 умерли от этой болезни. Осталось много воспоминаний о том, как проходила эпидемия, о карантинных мерах, принимавшихся властями.

«Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантины. Народ ропщет, не понимая строгой необходимости… Мятежи вспыхивают то здесь, то там…» – писал Пушкин. Своей знаменитой и необычайно плодотворной «Болдинской осенью» он был обязан именно холерным карантинам.

Владимирский губернатор Иван Курута активно боролся с холерой. Когда годом ранее произошла вспышка заболевания в Муроме, он направил туда гусар из стоявшего в Суздале полка. Гусары оцепили город, инфекция не распространилась далее и постепенно сошла на нет. В 1831 году также принимались противохолерные меры, в основном заградительные, поскольку реального лечения и профилактики на тот момент практически не было. Лечили водкой (внутрь) и теплыми припарками (наружно), заразу пытались отгонять дымом костров и какими-то блюдечками с уксусом, расставляемыми в помещениях.

В Шуе на начало эпидемии не было даже больницы, на весь город имелся один фельдшер и один врач. Врач вскоре сам заразился и умер. Импровизированные больничные палаты служили местом мучительного умирания, а не лечения. Умерших хоронили за городом, в урочище Рыково. В братской могиле нашли упокоение 418 человек. Впоследствии на ней был установлен памятник из белого камня с надписью: «На сем месте погребены жители города Шуи, от губительной болезни холеры в 1831 году скончавшиеся», а в 1872 году силами купца-землевладельца была построена церковь Петра и Павла.

Эпидемия никак не сказалась на привычках Василия Киселева. Как и прежде, он много работал, появлялся в людных местах, встречался со множеством покупателей. И на базаре в селе Дунилово заразился.

Смерть от холеры мучительна. Не имея медицинской помощи, Василий Максимович перед смертью завещал употребить часть семейного капитала на строительство в Шуе первой городской больницы.

22 июля 1831 года его не стало.

Больница

Тогда же, в эпидемию холеры, скончался и единственный сын Василия Киселева – Диомид Васильевич. Наследниками купца-миллионщика, которым досталось более 6 миллионов рублей, стали два его внука – Иван Диомидович и Дмитрий Диомидович.

Иван Киселев тоже стал городским головой. В этом качестве он принимал в городе путешествующего цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II, и его наставника Василия Жуковского.

Как и дед, Иван Диомидович продолжал жертвовать собственные средства на нужды города и его жителей. Он оплатил ограду и благоустройство Троицкого кладбища, где хоронили членов семьи Киселевых, из собственного кармана уплачивал недоимки подушных сборов за малоимущих горожан, содержал городскую пожарную команду, выделял средства на строительство каменных мостовых и подъездов к реке.

И, конечно, внуки выполнили предсмертную волю деда: около 1/6 всего наследства – более миллиона рублей – они направили на строительство первой в Шуе больницы, завершившееся в 1844 году.

Проект больницы был разработан в Московской художественной академии. Он оказался настолько удачным, что его привели во «Всеобщей истории архитектуры» как образец больничного здания второй четверти ХIХ века.

Первоначально больница была рассчитана на 20 коек, но постепенно их число увеличили до 60. Специальные отделения имелись для женщин и для больных «благородного звания». Во дворе главного двухэтажного здания располагались четыре флигеля – кухня, баня, прачечная и анатомическая комната. В середине второго этажа главного корпуса располагалась больничная церковь во имя Преподобного Василия Епископа Парийского, снаружи ее выдавал круглый купол. При церкви имелась храмовая библиотека.

Лечение было платным для тех, кто мог себе это позволить, неимущих же лечили бесплатно, а за фабричных рабочих платили работодатели. На содержание больницы шли проценты с капитала в 50 000 рублей серебром, оставленного братьями Киселевыми, а также средства городского бюджета и частные пожертвования.

Конец династии

Вероятно, внуки не обладали той предпринимательской смелостью и профессиональным чутьем, которые отличали их деда. И скромностью его не обладали. Довольно быстро они прожили наследство. И когда ситуация на рынке стала меняться, не смогли вовремя сориентироваться. В России начали производить собственную хлопковую пряжу, и дорогое сырье из Англии покупать у Киселевых перестали. В конечном итоге от всего семейного богатства у них остался один дом.

Обедневшие наследники купца-миллионера закончили свою жизнь в той самой больнице, которую они построили для города. В 1859 году скончался от чахотки младший из братьев, Дмитрий, через год – Иван.

Больница продолжала служить горожанам и после и в новом веке. В 1904 году в ней развернулся военный госпиталь для раненых в русско-японской войне.

В 1913 году память о династии потомственных почетных граждан города Киселевых была увековечена в названии одной из улиц Шуи – Киселевской. Сегодня ее не существует – со временем она стала частью Комсомольской площади.

После революции Киселевская больница стала детской. С Троицкого кладбища, где был упокоен Василий Максимович и другие члены семьи Киселевых, исчезли памятники. Памятник с могилы Василия Киселева, сбив с него надпись, поставили украшать Комсомольский сквер, а декоративную урну с его могилы приспособили на фонтан в городском парке.

Киселевская больница продолжала работать весь ХХ век. В 1983 году во время капитального ремонта в больничном подвале нашли мраморный памятник Ивану Диомидовичу и его жене Татьяне Александровне. Спустя еще восемь лет, когда ситуация в стране кардинально изменилась, памятник перенесли во двор больницы и освятили.

Сегодня

Киселевская больница перестала принимать больных лишь в 2015 году, проработав 170 лет. Как пишет местное шуйское интернет-издание «Известно.ру», сегодня территория больничного комплекса зарастает борщевиком. Памятник Ивану и Татьяне Киселевым разломан вандалами. Да и саму пустующую больницу регулярно навещают неизвестные лица с недобрыми намерениями – окна в зданиях периодически бьют, проникают внутрь, пачкают и пакостят.

Больница имеет статус памятника истории федерального значения, но это звучит скорее как приговор. Время от времени на территории больницы проводятся субботники, заменяют разбитые стекла, натягивают сигнальные ленты – и на этом все.

По данным «Известно.ру», здание больницы включено в программу реставрации, организованную правительством РФ и Новым банком развития БРИКС. Стоимость необходимых работ оценена почти в 3,5 миллиона долларов, и работы по реконструкции должны были начаться в 2023 году.