То, что с возрастом память человека слабеет, люди замечали еще в древности. Какое-то время даже считалось, что это непременное свойство человека. Люди жили слишком мало, чтобы выяснить, что на самом деле представляет собой это возрастное заболевание.

Понятие «деменция» (отсутствие разума) появилось как минимум в VII веке нашей эры, а в 1797 году Филипп Пинель, один из основателей психиатрии, сделал его официальным медицинским диагнозом.

Деменция может иметь разные причины: черепно-мозговые травмы, тяжелые инфекционные заболевания, новообразования в мозге, атеросклероз сосудов мозга. Но до 60, а иногда и до 70 процентов случаев деменции специалисты относят именно к болезни Альцгеймера.

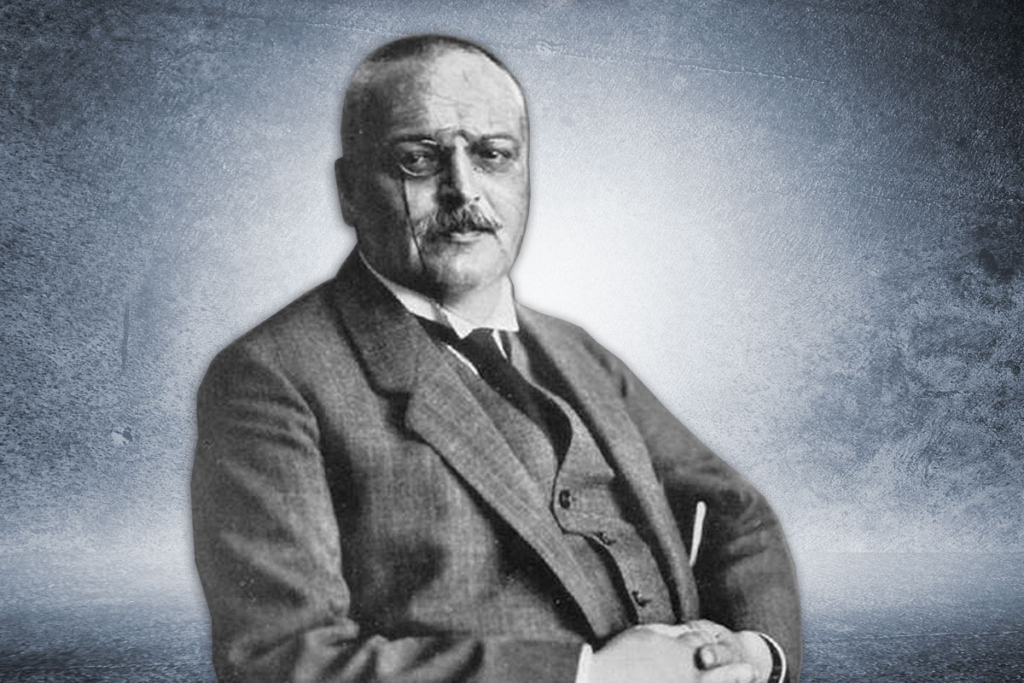

Альцгеймер

На самом деле – Альцхаймер, именно так произносится фамилия на его родном немецком.

Итак, Алоис Альцхаймер родился 14 июня 1864 года в Германии, в семье служащего нотариальной конторы маленького городка.

Альцгеймер (вернемся к привычному написанию) вовсе не планировал заниматься психиатрией. С детства он любил все живое, но странною любовью – скажем так, в разрезе. Его интересовали органы и ткани, и весь крохотный мир невидимых глазу живых существ, который можно было разглядеть под микроскопом. Эта страсть сына склонила его родителей, почтенных католиков, дать сыну медицинское образование. В 1885 году он с прекрасными результатами окончил медицинский факультет Вюрцбургского университета.

Молодой врач больше всего интересовался анатомией, неврологией и патологией тканей. И, как ни странно, именно этот интерес позволил ему позже открыть причины психического заболевания.

С психиатрией ему пришлось столкнуться, наблюдая одну путешествующую больную – молодого врача наняли для присмотра за ней родственники. Этот опыт, по-видимому, разбудил в нем интерес к психиатрии – он стал лечащим врачом в психиатрической больнице Франкфурта-на-Майне.

Альцгеймеру везло на толковых и внимательных руководителей. Так во Франкфурте он работал под началом Эмиля Сиоли – сторонника странного для своего времени метода, отрицавшего приемы карательной психиатрии. Подумать только, в этой клинике больных даже не связывали! Под его началом Альцгеймер изучал шизофрению, эпилепсию, церебральный атеросклероз и паралич.

Здесь же он познакомился с невропатологом Францем Нисслем, который был сначала его наставником, а после и хорошим другом. Ниссль разработал новый способ окраски нервных волокон, и они вместе посвятили немало времени совместному изучению анатомии коры головного мозга и его патологий. Это стало еще одним важным шагом к будущему открытию.

Семья

В 1895 году Алоис Альцгеймер вступил в брак с Сесилией Гейзенхаймер. Она была вдовой (и надо полагать, весьма состоятельной вдовой) его пациента – торговца драгоценными камнями Отто Гейзенхаймера. Для лечения Гейзенхаймера, страдающего от прогрессивного паралича, Альцгеймера пригласили в Алжир. Вылечить больного, впрочем, было невозможно, оставалось лишь облегчить его страдания. Но обратно во Франкфурт Альцгеймер вернулся уже с Сесилией, на которой вскоре женился.

У них родились трое детей, и в целом это был, возможно, самый счастливый период его жизни: рядом с ним была женщина, которую он любил, у них были дети, уютный дом, материальная стабильность, у него – постоянная интересная работа. Ниссль покинул франкфуртскую больницу, чтобы работать со знаменитым психиатром Эмилем Крепелином, и Альцгеймер был назначен на его место главного врача психиатрической клиники.

Но уже в 1901 году счастье было разрушено: Сесилия умерла. Смерть жены его оглушила, он с трудом представлял, как жить дальше, как вести дом, растить детей, где находить силы для дальнейшей работы. На помощь пришла незамужняя сестра: поселившись у Алоиса, она поддержала его и занялась детьми и хозяйством, дав ему возможность вернуться к полноценной работе.

И вернулся он не напрасно: именно в этот непростой период его ожидало то, что вскоре привело к главному профессиональному достижению его жизни.

Августа

Осенью 1901 года в клинику поступила 50-летняя пациентка Августа Детер. Августа находилась в деменции, и состояние ее стремительно ухудшалось. По словам ее мужа, после четверти века благополучной семейной жизни супругу как будто подменили, за считанные месяцы она изменилась до неузнаваемости.

Женщина не просто что-то забывала – она уже теряла привычные многолетние навыки, не справлялась с хозяйством, менялся ее характер, появлялись не свойственные ранее вспышки агрессии и ревности, истерики, сменявшиеся приступами беспричинного панического страха (Августе казалось, что ее хотят убить).

Уже в первых записях о больной Альцгеймер отмечал, что она едва помнит своих близких и собственное имя, не понимает, что ест, не в состоянии сложить два и два, понять, где находится и что происходит вокруг.

С течением времени ее состояние усугублялось: Альцгеймер записывал, что она проводит целые дни в постели, ничем не интересуясь, а речь с каждым днем становится все бессвязнее.

После двух лет кропотливых наблюдений за Августой Альцгеймер покинул больницу. Эмиль Крепелин, под началом которого работал теперь его друг Франц Ниссль, пригласил его на работу в свою команду – сначала в Гейдельберг, а вскоре в Мюнхен, где Крепелин возглавил Королевскую психиатрическую больницу.

Августа Детер умерла в 1906 году в глубочайшей деменции. Она уже давно не говорила, не двигалась и скончалась от сепсиса, вызванного пролежнями.

Альцгеймер заручился согласием родных фрау Детер на посмертное исследование ее мозга. Вот тут и пригодилась его детская страсть к микроскопам и навыки исследования тканей и органов. На протяжении полугода он изучал ее мозг.

Открытие

В нем Альцгеймер обнаружил скопления белков, которых там быть не должно, а также потерю нейронов. Он предположил, что именно эти изменения в мозге больной и стали причиной когнитивных нарушений и полной утраты личности. Крепелин его поддержал. По его совету в том же году Альцгеймер представил результаты своего исследования на конгрессе немецких психиатров. В докладе он впервые сообщил о белковых образованиях, которых назвал бляшками и клубками. Сегодня они известны как амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки, и их роль в развитии заболевания не вызывает сомнений.

Однако на съезде психиатров доклад остался практически не замечен.

Альцгеймер не опустил руки и опубликовал статью «Характерное серьезное заболевание коры головного мозга», в которой привел результаты своего исследования. Его поддержали коллеги по мюнхенской клинике, взявшиеся за проведение дополнительных исследований и продвижение открытия Альцгеймера в собственных научных публикациях. Постепенно «бляшки и клубки Альцгеймера» стали известны специалистам, а его имя зазвучало в мировых медицинских кругах.

Наконец, в 1910 году в очередном дополненном издании «Руководства по психиатрии» стараниями Крепелина появилось описание заболевания, названного болезнью Альцгеймера. В том же году диагноз впервые поставили живому пациенту мюнхенской клиники. Когда год спустя он скончался, гистология подтвердила диагноз: в его мозге при вскрытии нашлись те же бляшки, клубки и утрата нейронов.

Для продвижения своих научных идей Альцгеймер с коллегой Максом Левандовским и при поддержке Крепелина открыли собственный журнал – «Вестник общей неврологии и психиатрии».

В 1912 году у Альцгеймера появилась наконец возможность полностью сосредоточиться на научной работе – его пригласили руководить кафедрой психиатрии в Университет Бреслау. Но прямо во время переезда в Бреслау он заболел: сначала это была бактериальная инфекция, потом она вызвала эндокардит, а он, в свою очередь, привел к хроническим заболеваниям сердца и почек.

Два года спустя началась Первая мировая война, стране стало не до науки. Больной и слабый Альцгеймер тем не менее пытался работать, но его сыновья были призваны на фронт. Страх за детей довершил то, что начала инфекция: Альцгеймер окончательно слег, и 19 декабря 1915 года скончался в возрасте 51 года. Ученый и врач был похоронен во Франкфурте, рядом с женой Сесилией.

После Альцгеймера

Со временем человечество получило возможность лучше исследовать природу новообразований в мозге при болезни Альцгеймера. В 1931 году в Германии был создан первый в мире электронный микроскоп, который давал изображение благодаря пучку электронов, проходящих через срез тканей.

К 1980-м годам была разработана когнитивная субшкала оценки болезни – по ней можно отследить, в какой стадии находится болезнь.

В 1974 году в США открылся Институт старения, специализирующийся на изучении процесса старения и возрастных заболеваний. А в 1976 году болезнь Альцгеймера была признана самой частой причиной развития деменции.

Уже много десятилетий ученые ищут лекарства от болезни Альцгеймера. Первый препарат для лечения симптомов заболевания был разработан еще в 1987 году. В 1999 году в медицинских изданиях появилась информация о клинических испытаниях вакцины от болезни Альцгеймера. К сожалению, вакцина, неплохо показавшая себя в испытаниях на мышах, для человека оказалась неэффективной. Вакцины от страшного недуга не существует и поныне.

Несмотря на развитие науки, об этом заболевании и сегодня известно не намного больше того, что открыл Альцгеймер. В частности, специалисты по-прежнему не понимают, что именно вызывает формирование тех самых бляшек и клубков и отмирание нейронов.

Среди нескольких существующих гипотез ведущей считается амилоидная. Она предполагает, что причиной заболевания становится отложение бета-амилоида. Ген, отвечающий за производство бета-амилоида, расположен на 21-й хромосоме. Как известно, у людей, рожденных с синдромом Дауна, содержится не две, как у большинства людей, а три копии этой хромосомы или ее участков. И практически у всех людей с синдромом Дауна, достигших сорокалетия, специалисты обнаруживают альцгеймероподобную патологию.

Еще одна значимая гипотеза – тау-гипотеза, согласно которой первопричиной болезни является изменение структуры тау-белка, нити которого и образуют нейрофибриллярные клубки внутри нервных клеток. В рамках этой гипотезы ученые также отмечают, что риск развития болезни Альцгеймера повышается у тех, кто потребляет много сахара: он нарушает выработку энзима, борющегося с развитием заболевания.

По мнению некоторых исследователей, причиной может быть и инфекция. Так, в мозге больных, скончавшихся от болезни Альцгеймера, обнаруживается возбудитель парадонтита – при эксперименте на мышах этот возбудитель приводил к росту выработки уже знакомых нам бета-амилоидов.

К сожалению, мир все еще далек от того, чтобы гарантированно излечивать или предотвращать развитие этой болезни. Существующие препараты нацелены лишь на смягчение симптомов и замедление развития болезни.

Факты о болезни Альцгеймера

Порядка 60 миллионов людей страдают болезнью Альцгеймера прямо сейчас, и число их постоянно растет. По прогнозам ВОЗ к 2050 году число таких больных превысит уже 150 миллионов человек.

Невролог, руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, профессор Анна Боголепова в интервью «Российской газете» отмечает, что по нашей стране точной статистики заболеваемости нет. Но есть данные по отдельным территориям, которые можно экстраполировать на все население страны. Таким образом мы получаем 1,2–1,4 миллиона больных на 2023 год. К 2035 году, по мнению эксперта, их количество может вырасти до 3,6 миллионов человек.

Болезнь Альцгеймера – недуг благополучного общества, потому что чаще возникает в пожилом возрасте (после 60 лет), и чем выше продолжительность жизни в стране, тем больше случаев заболевания отмечается.

Лишь около пяти процентов случаев заболеваний начинаются ранее 50 лет, а вот после 65 каждые пять лет риск возникновения болезни удваивается. Если среди людей на седьмом десятке таких больных не больше 0,3 процента, то в возрасте 70–74 лет их уже 0,6 процента, к 80 годам – около одного процента, на девятом десятке – четыре процента, после 90 лет – почти семь процентов. При этом, как считают специалисты, диагностируется, как правило, лишь один случай из четырех – когда болезнь уже заметна окружающим.

Состояние, к которому приводит заболевание, называется сенильной (возрастной) деменцией. В просторечии – старческое слабоумие или маразм (это слово тоже обозначает ослабление, умирание). Признаки его знакомы многим.

Сначала, как правило, человек замечает у себя ухудшение памяти. При этом он может без труда вспомнить события далекого прошлого или слова песни, выученной в детстве, но не может сообразить, куда положил очки несколько минут назад, зачем пришел в магазин, что запланировал на день и что случилось днем раньше.

Постепенно это состояние усугубляется, человек забывает не просто слова или факты, но и привычные, многие годы повторяемые действия: уходят профессиональные и хозяйственные навыки, а потом и навыки самообслуживания. Одеться, помыться, вскипятить чайник – проблемой становится все.

Меняется сам характер человека. Нередко болезнь делает людей подозрительными, мнительными, грубыми, агрессивными, даже сексуально распущенными. Отмечаются вспышки ярости или приступы страха.

В конечном итоге прогрессирующее заболевание полностью разрушает личность: больные не узнают самых близких людей, не помнят ничего о себе, перестают интересоваться происходящим, а потом и реагировать на него, утрачивают речь, а затем и способность двигаться, есть и пить. В самой тяжелой стадии заболевания неподвижный, безмолвный, исхудавший больной уже ничем не напоминает того, кем был всего несколько лет назад.

Мы много слышим о том, что для здоровья мозга необходимо больше двигаться, правильно питаться и постоянно упражнять свой разум. Но есть проблема: похоже, что доказанного влияния этих мер на возникновение и развитие заболевания пока не отмечено.