Местом рождения нашего героя числится Царское Село, место исключительно пушкинское. Так ли это на самом деле, неизвестно. Сам герой рассказывал, что еще младенцем был найден в Александровском парке, и настоящие обстоятельства его рождения, как и имена его родителей, мы вряд ли когда-то узнаем.

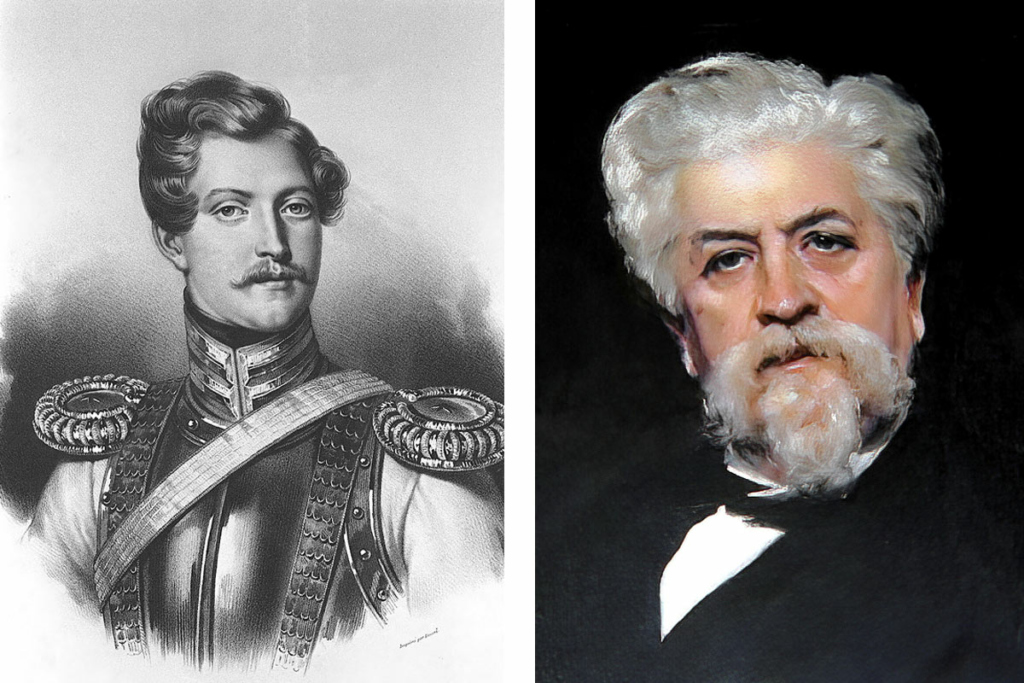

Многие считали его незаконнорожденным отпрыском кого-то из великих князей или даже цесаревича Александра Николаевича (будущего Александра II), известного своей влюбчивостью. Маленький найденыш был немногим моложе его законного сына, будущего Александра III. Впрочем, доказательств родства маленького Саши с венценосными Александрами нет.

Вырос он в семье Отто, от которой и получил свою фамилию. О приемных родителях тоже ничего не известно, но достоверно можно утверждать, что учился Саша в приличной третьей петербургской гимназии вместе с сыном великого русского поэта Василия Жуковского – Павлом Васильевичем. Эта детская дружба, продлившаяся на всю жизнь, во многом определила биографию Александра.

Александр Федорович окончил гимназию, а после и Петербургский университет. Павел же Васильевич, рано осиротевший, еще подростком был увезен за границу – якобы для лечения. Как впоследствии сам рассказывал, он, увлеченный живописью и мечтавший учиться искусству в Риме, измазал красной краской платок и простыни, изобразив ночное кровотечение, и убедил опекуна, что ему требуется срочный переезд в теплые края. С тех пор так и жил – то в Италии, то во Франции, то в Германии.

Александр тоже покинул Россию в 1879 году. Как и Жуковский, он больше не вернулся на родину, все оставшиеся годы проведя в Париже.

С юных лет Александр был увлечен русской литературой. Сам немного писал, зарабатывая, как сообщают биографы, «мелкой литературной работой», а читал много, и с особенным трепетом относился к «солнцу русской поэзии», своему тезке – Александру Пушкину.

Пушкина он любил самозабвенно, хорошо знал его тексты, много стихов помнил наизусть и даже, говорят, читал их совсем как автор: современники Пушкина, которым доводилось его слышать, находили, что голос Александра Федоровича удивительно похож на голос Александра Сергеевича.

В своей любви к поэту Александр зашел так далеко, что даже подписываться стал другой фамилией. Теперь он именовал себя в честь главного пушкинского героя – Онегиным.

«Отрядом книг уставил полку…»

В годы молодости Отто – пятидесятые-шестидесятые года XIX столетия – были еще живы многие современники Пушкина, помнившие его, во многих семьях сохранялись его автографы, письма, связанные с ним памятные вещицы, еще стояли на полках домашних библиотек первые издания его произведений. По мере возможности юный Александр Федорович старался приобретать такие предметы.

Свою коллекцию он начал собирать еще в 1860-х со всяких мелочей, но по-настоящему ценные экземпляры получил от своего школьного друга.

Павел Жуковский был единственным наследником своего отца, а его отец был близким другом Пушкина. Жуковский-младший вывез из России два кованых железом сундука с отцовским архивом, часть которого была посвящена главному русскому поэту.

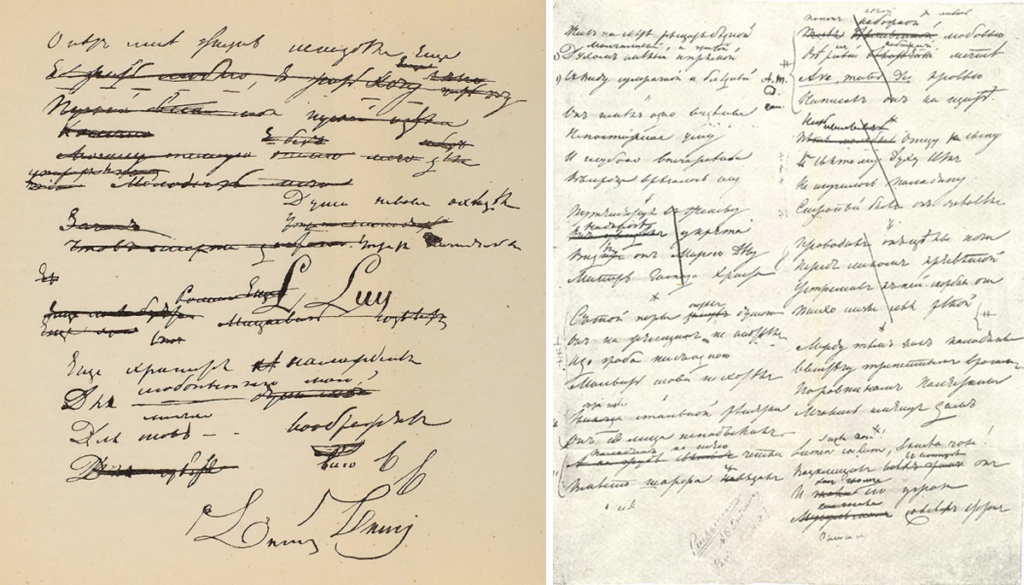

Видя ставшую уже серьезной увлеченность своего друга, понимая, что он по крайней мере будет истово хранить эти сокровища, Жуковский передал Александру Отто собрание пушкинских рукописей (в одних источниках называется число 60, в других – 75), никогда не издававшихся и не известных пушкиноведам. Эти бесценные бумаги стали ядром будущей коллекции.

Еще одним источником наполнения коллекции стали материалы, полученные от Ивана Сергеевича Тургенева: около 40 фотографий, портреты и собрание сочинений с автографами автора. Как известно, последние годы своей жизни писатель провел в Париже, где и скончался в 1883 году. Его секретарем в этот период и был наш герой Отто-Онегин.

«Убит!.. Сим страшным восклицаньем сражен, Онегин с содроганьем отходит…»

Он арендовал небольшую трехкомнатную квартирку на улице Мариньян, 25 – и превратил ее в первый в мире музей Александра Пушкина.

Интерес к жизни поэта привел его в 1887 году на встречу с бароном Геккерном – человеком, больше известным в России как Жорж Дантес, свояк и убийца Пушкина. В год пятидесятилетия со дня смерти поэта Александр Федорович лично явился к нему и задал вопрос, как он мог решиться на убийство такого человека. И был потрясен, услышав в ответ: «Это была дуэль, мы были в равных условиях, и Пушкин мог бы убить меня». Дело, в общем, житейское. Легко представить, как старик пожал плечами.

Отто-Онегину было на тот момент 42 года. Даже по нашим меркам человек взрослый, по меркам XIX века – почти пожилой. Что он надеялся услышать в ответ? Каких слез покаяния ждал? Поразительная наивность, скажут одни. Чистая душа, решат другие. Существует даже версия, что Александр Федорович пытался вызвать барона на дуэль и отомстить за кумира. Впрочем, за эту версию мы не поручимся.

Зато достоверно известно, что в 1890 году он ходатайствовал перед Александром III о смене своей фамилии и получил на то высочайшее соизволение. Так Александр Отто официально стал Александром Федоровичем Онегиным.

«Во вкусе умной старины»

Страстная любовь Онегина к Пушкину и его интерес ко всему, что связано с памятью поэта, не только не угасали с годами, но и продолжали расти. Он состоял в постоянной переписке с лучшими букинистами и антикварами Москвы и Санкт-Петербурга, был завсегдатаем антикварных аукционов Парижа, поддерживал отношения со множеством нужных людей. В результате в его квартирку стекались автографы не только Пушкина, но и Лермонтова, Гоголя, Алексея Константиновича Толстого, Глинки, Дельвига, Михаила Сперанского, Якова Полонского, Ивана Аксакова, Александра Герцена, а также Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Золя, Мериме, Мицкевича, Шумана, Вагнера, Листа…

Павел Жуковский внес еще один крупный вклад, передав другу ряд других рукописей и собрание документов из отцовского архива, среди которых было много бумаг, связанных со смертью Пушкина и установлением опеки над его детьми, включая записки врачей Даля и Шольца, план последней пушкинской квартиры на Мойке и посмертные зарисовки, сделанные рукой Жуковского-старшего, протокол «посмертного обыска» – опись бумаг, найденных в квартиры жандармами…

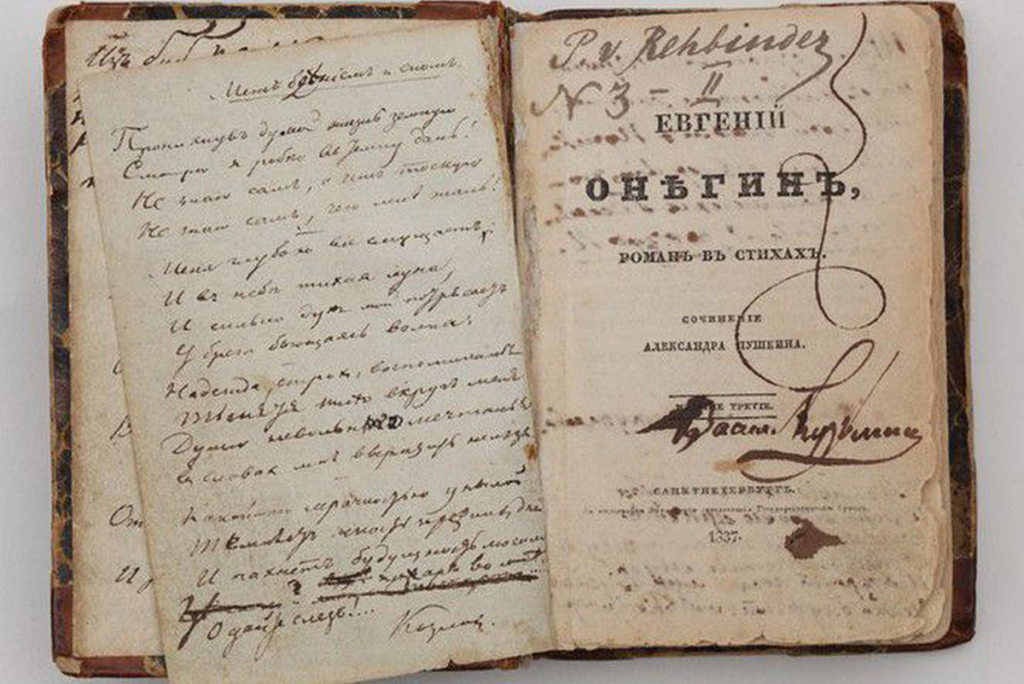

В коллекции Онегина собрались уникальные черновики «Братьев разбойников», «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Египетский ночей», «Арапа Петра Великого» и других текстов, все прижизненные издания произведений Пушкина на русском и иностранных языках, почти полное собрание всего, что было написано о Пушкине, альбомы с газетными и журнальными статьями.

В книжную часть собрания вошли также около 400 томов из личной библиотеки Василия Жуковского, а общий фонд библиотеки составил более 3500 томов. Жуковский-младший передал и другие бумаги из архива отца, например, около 2000 писем, альбомы с рисунками известных художников, собрание портретов пушкинских друзей, писанных братьями Брюлловыми, фон Рейтарном, Моллером и другими, рисунки Лермонтова, Бестужева, Кипренского, Александра Иванова, Тараса Шевченко.

Александра Осиповна Смирнова-Россет и Евдокия Петровна Растопчина прислали коллекционеру реликвии из личных архивов.

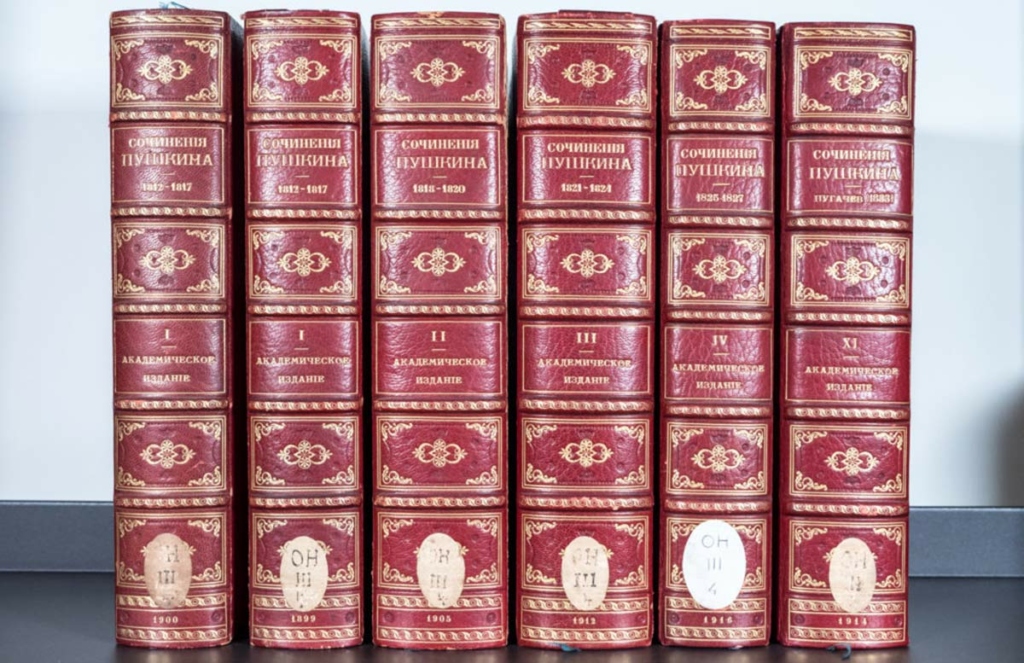

Почти все свои средства Онегин тратил на приобретение, реставрацию, чистку и оформление своих экспонатов, переплет редких книг из дорогого марокена – сафьяна с тиснением. В переводе на обывательский язык нашего времени это что-то вроде «подарочного премиум-класса».

Для своего музея специально заказывал элегантные витрины, шкафы и секретеры. По свидетельству очевидца, «ничего ненужного, ничего некрасивого не было в этой квартирке-музее. Все было в ней подобрано – книжные шкафы, каждый переплет, каждая рамка – с тонким вкусом и знанием».

При этом сам Онегин свой музей называл в разговорах «музейчиком».

Жуковский довольно язвительно отмечал, что Онегин «сторожил свои сокровища, как сказочный вагнеровский Фафнир, сам не пользуясь ими». Но ему и не нужно было пользоваться. Его миссией было – собирать и беречь, и с этим он справлялся отлично. Коллекция была идеально классифицирована и великолепно представлена для осмотра.

«Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит…»

Чаще всего посетителями «музейчика» были русские эмигранты или путешественники. Онегин вел альбом-календарь, в котором каждый интересный гость на странице дня своего рождения оставлял памятные записи. В альбоме есть автографы литераторов Ивана Бунина и Константина Бальмонта, художника Николая Рериха, политиков Александра Керенского, Павла Милюкова, балерины Тамары Карсавиной.

Кстати, Карсавина оставила воспоминания о своем посещении «музейчика».

«Политический эмигрант, суровый и неприветливый старик, представлял собой весьма примечательную личность… Он не имел ничего общего с тем образом «симпатичного старичка», который я себе нарисовала. Довольно раздражительный, всегда готовый на уничтожающие замечания – таково было мое первое впечатление. После первой же встречи он предъявил на меня свои права. Он каждый день приходил в «Шатле», провожал меня в отель и садился поболтать…

Онегин жил в крошечной квартирке нижнего этажа на рю де Мариньан.

– Здесь ничего нельзя трогать, – такими словами встретил он меня у порога и стал показывать мне свою пушкиниану: портреты, посмертную маску поэта; великолепные издания его произведений, портрет Смирновой, которой поэт посвятил одно из своих прекраснейших стихотворений. Радуясь представившейся возможности блеснуть своими познаниями, я поспешно протараторила сонет, Онегин вежливо кивал в такт звучному ритму стихов.

– Умница! Никогда бы не подумал, что вы знаете его наизусть.

Мрачный, жалкий, одинокий, пользующийся репутацией скряги, он позволял себе есть только раз в день. В любое время года и в любую погоду Онегин ходил обедать в «Кафе де Пари», он всегда оставлял несколько кусочков сахара, подаваемых к кофе, и кормил ими лошадей. Все остальное время в окне его квартиры виднелся его склоненный над столом силуэт – он постоянно ждал посетителей, которые придут посмотреть его музей, но к нему приходили очень редко…»

Душераздирающе.

«Ученый малый, но педант»

Описания некоторых материалов из собрания Отто стали появляться в журналах, и на них обратили внимание историки литературы и издатели. В 1899 году начали готовить к изданию полное собрание сочинений Пушкина. От имени Академии наук историк М.И. Сухомлинов обратился к Онегину с просьбой принять участие в подготовке. Тот согласился, но работа шла очень медленно, поскольку Онегин не соглашался расстаться со своими сокровищами и сам перебираться на родину не планировал, и каждое включение имеющихся у него фрагментов в общее собрание требовало многомесячной переписки.

На заседании Отделения русского языка и словесности (ОРЯС) АН в 1902 году было установлено, что коллекция Онегина имеет большую культурную, историческую и научную ценность, так что имеющиеся у него материалы следует издать для начала отдельной книжкой. Сам же Онегин стал официальным членом комиссии по изданию ПСС.

Параллельно в Академии наук шла работа по созданию Пушкинского дома – официального музея, который увековечил бы память великого поэта и стал центром научного изучения и хранения всего, что связано с русской литературой.

«Положение о Пушкинском доме» было утверждено Николаем II 14 июля 1907 года. Примерно тогда же император поручил министру финансов Владимиру Коковцеву, собиравшемуся в Гамбург на лечение, посетить в Париже Онегина, о котором был извещен запиской «одного близкого ему человека», и разобраться, что там за ценная коллекция.

Коковцев приехал, коллекцию осмотрел и решительно доложил, что ее следует выкупить. Как пишет пушкинист Татьяна Краснобородько, Коковцев затруднился определить «стоимость собранной им <Онегиным> коллекции, так как рыночной цены она, естественно, не имеет, а ценность ее, с точки зрения знатоков и любителей, никакому учету не поддается».

«Он уважать себя заставил…»

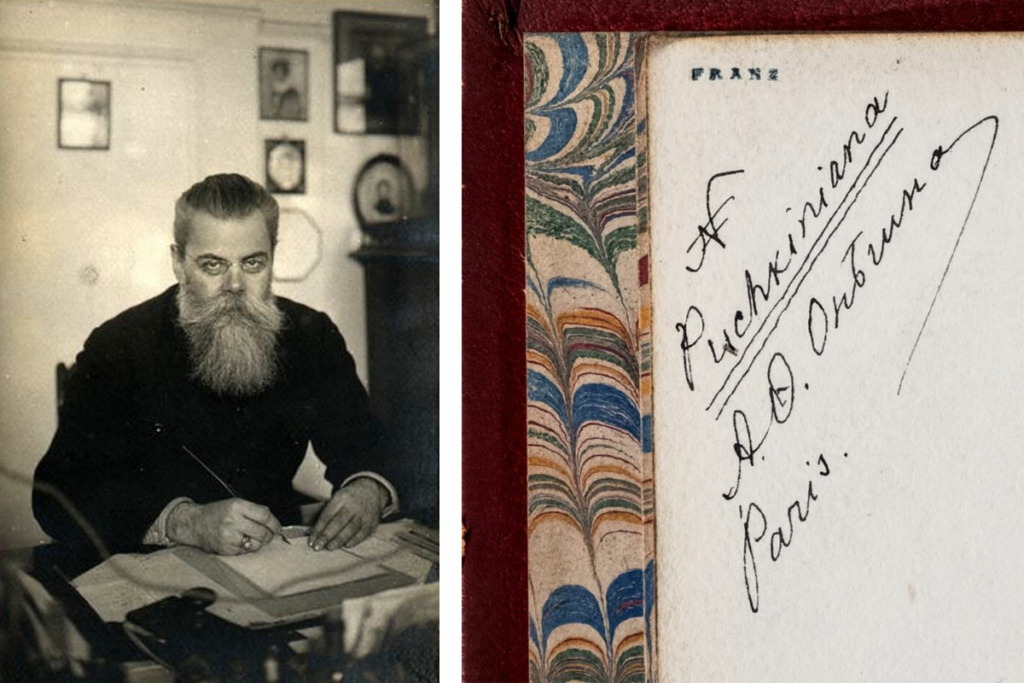

Для переговоров с Онегиным в Париж был направлен Борис Львович Модзалевский – известный архивист и знаток пушкинской эпохи, член совета Пушкинского дома. 19 мая 1908 года они встретились.

Онегин к тому времени уже и сам задумывался о том, кому перейдет его коллекция после смерти. Он перешагнул шестидесятилетний рубеж, болел, не имел детей и других наследников. Сознавая значимость своего собрания, он был готов передать его в руки ученых.

Модзалевский с утра до вечера работал в «музейчике», проводя опись драгоценных экспонатов. Своему товарищу и сослуживцу он писал в эти дни:

«Дело с Онегиным <…> идет благополучно вперед. Работаю ежедневно с 9 утра до 7 вечера с перерывом в 2 часа на завтрак. <…> Конечно, надо стараться, чтобы его собрание было приобретено; если оно пропадет, будет непоправимая утрата. Обращаться с ним приходится очень, очень осторожно, так как он человек крайне самолюбивый и озлобленный. Можешь себе представить, во что обходится моим нервам ежедневное, совместное, в течение 10 часов, нахождение! Пока мы с ним в самых лучших отношениях, но я не застрахован ни на одну минуту. <…> Однако пора идти к моему старику. Боже, как он болтлив! У меня к концу дня голова как котел!»

В конечном итоге Онегин и Модзалевский составили договор, по которому Онегин получал единовременно 10 тысяч рублей и еще по 6 тысяч ежегодно. При этом коллекция до конца жизни должна была оставаться у Онегина, а получаемые средства он обещал тратить на ее сохранение и пополнение.

В Петербурге договор утвердили.

Онегину стали выплачивать деньги, хоть и не всегда вовремя, и это заставляло Онегина нервничать. А ученых в России нервировало то, что рукописи, с которыми хотелось работать, остаются за тридевять земель. Однако обе стороны как-то справлялись со взятыми на себя обязательствами. Пока не наступил 1917 год.

«Несчастной жертвой Ленский пал…»

Связь между Парижем и Петроградом прервалась. В 1922 году в Россию даже дошли слухи, что Онегин умер, а коллекция продается в Америку. Каким-то образом все же удалось установить, что коллекционер жив, планов не изменил и от российской стороны ждет исполнения обязательств.

Сложность была в том, что Франция не признавала Советскую Россию и участвовала в ее экономической и политической блокаде. Академия направила французским ученым меморандум за подписью непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга с просьбой помочь сохранить уникальную коллекцию и переправить ее в Россию. Из Парижа ответили, что переправить не смогут, но готовы забрать коллекцию на хранение в свою библиотеку. Академию это не устроило.

Наконец на уровне правительства было принято решение выплатить Онегину долги и через советских дипломатов добиваться отправки коллекции в Россию.

К Онегину был направлен ученый хранитель рукописей Пушкинского дома, известный пушкиновед Модест Людвигович Гофман. Предполагалось, что он обрадует Онегина намерением выплатить в счет задолженности 4200 рублей золотом. Но внезапно выяснилось, что в 1918 году после смерти Павла Жуковского, завещавшего другу остатки семейного архива, коллекция рукописей увеличилась почти вдвое, и общая стоимость значительно изменилась.

После долгих переговоров договорились о выплате Онегину 100 тысяч франков. При этом Онегин обязался направить в Россию свой музей, а после смерти завещать Пушкинскому дому 300 тысяч собственных накоплений. Коллекционер к тому времени был тяжело болен – Гофман пишет, что у него идет кровь горлом, и бывает так плохо, что приходится вызывать душеприказчиков.

В течение четырех месяцев Гофман составлял опись всего передаваемого и подготовил к переизданию сборник «Неизданный Пушкин» – предполагалось, что средства от его продажи пойдут на погашение долга Онегину. Но 11 октября 1922 года Совнарком специальным постановлением запретил госучреждениям издавать что бы то ни было за границей. Еще до того, как это постановление появилось в печати и дошло до Парижа, Гофман успел разместить несколько статей о собрании Онегина в парижских журналах, а заодно доверил берлинскому изданию Ладыженского издание собственной работы «Домик в Коломне».

О том, что он нарушил закон, Гофман узнал слишком поздно. Как и о том, что в Пушкинском доме перестраховались и уволили его заочно. Возвращаться в Россию означало возвращаться прямиком в руки ГПУ. И Гофман остался во Франции.

Несмотря ни на что, он все же выполнил все, что от него зависело, чтобы коллекция была отправлена в Россию.

«Покойся, юноша-поэт»

Модзалевский, ставший главным ученым хранителем Пушкинского дома, в полном восторге писал Онегину 21 ноября 1922 года:

«Неужели близко осуществление нашей общей мечты о достойном Пушкина Пушкинском Доме? Помните, Вы подарили мне «Бориса Годунова» с надписью: «Борис! Борис! борись! борись!» Я честно исполнил Ваш завет: боролся непрерывно, неустанно, не покладая рук, буквально днем и ночью думая о Пушкинском доме, собирая его по песчинкам, по зернышку, по капельке. И вот – в результате этой маньяческой подчас работы – Пушкинский дом не мечта, а факт: с 8-го ноября, когда мы отпраздновали пирогом наше новоселье <…>, – мы живем в своем здании, хоть еще и не довершенном, но близком к довершению; у нас 20 человек сотрудников, работа налажена во всех трех отделениях – рукописном, книжном и музейном: в первом у нас понемногу собрано до 300 рукописей Пушкина и все рукописи Лермонтова, в книжном – библиотека Пушкина, в музейном – его портрет Кипренского (пастель), Тропинина (копия из Музея Александра III – от Беэр) и Жана Вивьена (из Тригорского), весь Лицейский музей, весь Лермонтовский, а теперь, по-видимому, придет и весь Толстовский! Но в довершение всего – как высшая награда за идейную борьбу Вами мне завещанную, – Вы передаете еще и Онегинский музей! Честь Вам и слава, дорогой Александр Федорович!»

Александр Онегин умер 24 марта 1925 года.

Отправляли его коллекцию полпред СССР во Франции Красин и Гофман. Передача коллекции прошла гладко. А вот с завещанными Онегиным деньгами вышла заминка. Как пишет Мизайл Файнштейн, по законам Франции 55 процентов завещанной суммы были изъяты в качестве пошлины, а оставшиеся деньги практически полностью ушли на покрытие стоимости отправки коллекции в Ленинград.

Двойные экземпляры и периодику оставили в парижской Библиотеке восточных языков, где они хранятся и сегодня. А остальная коллекция в 1928 году прибыла в Ленинград.

Самые интересные экспонаты были выставлены в Пушкинском доме. А немного позже онегинское собрание разделили. Части экспонатов были переданы Всероссийскому музею А.С. Пушкина, библиотеке Академии наук и Эрмитажу. В последний раз они воссоединялись в 1995–1997 годах, когда в честь юбилея Пушкинского дома и 150-летия Александра Онегина проводилась выставка «Тень Пушкина меня усыновила…». Это строчка из его собственных стихов. Плохоньких, но очень искренних.