Рабиндранат Тагор, великий писатель Индии, общественный деятель и основатель знаменитого ашрама, первый нобелевский лауреат-неевропеец, с улыбкой смотрел на своего гостя. Молодой человек доброжелательно, но твердо возражал одному из самых известных в мире людей.

Тагор говорил о глубинной разнице западной и восточной культур, причем получалось, что западная сплошь материальная, а восточная – духовная. Гость рискнул не согласиться.

– Мне показалось, что вы, опираясь на буддизм и христианство, противопоставляете культуры Европы и Азии. Совсем как Редьярд Киплинг, который писал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Так вот, с этим я согласиться не могу. У наших культур много общего, и если мы друг друга не всегда понимаем, то это из-за незнания языков. И еще из-за националистов, которые натравливают один народ на другой.

– Расскажите о себе, кто вы такой, – попросил в конце беседы индийский писатель.

– Приехал я из России два года назад, сказки свои пишу по-японски, и товарищи называют меня японским поэтом… (Александр Харьковский, «Человек, увидевший мир»).

Такой или примерно такой разговор состоялся в 1916 году в индийском ашраме между великим писателем и его молодым коллегой Василием Ерошенко. Ерошенко знал, о чем говорил: его собственную судьбу полностью перевернуло знание языков и готовность познавать мир. Родившись в 1890 году в слободе Обуховка Белгородской губернии одним из многих детей в крестьянской семье, он должен был, как большинство его ровесников-односельчан, прожить жизнь там же, посвятив ее возделыванию той же земли, на которой работали деды и прадеды.

Вместо этого он посетил уже и Европу, и Дальний Восток, и не просто посетил – впитывал культуру и языки разных стран, заводил друзей, проживая такое количество событий, которых хватило был на несколько жизней. И это при том, что с раннего детства он не видел.

Каким-то образом родители смогли направить его в школу для слепых детей в Москве. Там он не только выучился читать и писать по Брайлю и перечитал все доступные книги на русском языке, но и освоил пару музыкальных инструментов. Это ремесло и кормило его в первые годы самостоятельной жизни.

Тогда в его жизни произошла встреча, которая навсегда изменила его судьбу, превратив из человека с «ограниченными возможностями» в человека с возможностями почти бесконечными.

Встреча, изменившая жизнь

Ерошенко познакомился с преподавательницей эсперанто Анной Шараповой. Эсперанто на тот момент был чрезвычайно популярен во всем мире, в разных странах существовали сообщества эсперантистов, тесно связанные друг с другом дружбой и перепиской. По совету Шараповой в 1912 году Ерошенко рискнул отправиться на учебу в Англию – в Норвудский нормальный королевский колледж и академию музыки для незрячих. На поездку скинулись эсперантисты разных стран, они же и передавали Ерошенко с рук на руки через Германию, Бельгию и Францию.

В колледже можно было получить квалификацию секретаря, а кроме того, их диплом давал право преподавания другим слепым.

«Поистине могу сказать, что лампа Алладина не могла бы помочь мне больше, чем зеленая звездочка – символ эсперанто. Я уверен: никакой джинн из арабских сказок не мог бы сделать для меня больше, чем сделал для меня гений реальной жизни Заменгоф, творец эсперанто», – вспоминал впоследствии Ерошенко.

До приезда в Англию он не знал по-английски ни слова. Но довольно быстро изучил язык и освоился. Однако он чрезвычайно увлекся революционными идеями, посещал много общественно-политических мероприятий и даже отчитал лидера русского анархизма Петра Кропоткина, обосновавшегося в Лондоне, за недостаточный радикализм.

За такое поведение он был отчислен из колледжа, не проучившись и года. С собой на родину он увез дивную печатную машинку, печатавшую по-английски и по Брайлю, изрядное знание английского языка и желание продолжить зарубежное образование.

Япония

На этот раз он отправился в Японию. В Стране восходящего солнца традиционным ремеслом незрячих был массаж, и таких массажистов готовил Токийский институт для слепых. Помимо массажа Ерошенко взялся изучать – и изучил! – иглоукалывание, а также японский язык и литературу.

Изучил настолько глубоко, что сам начал писать на японском – сказки, очерки, притчи. Его охотно публиковали в журналах, и он быстро сделался известен в японских литературных кругах. Его близким другом стал известный драматург Акита Удзяку. Много друзей и знакомых он завел и в других творческих сообществах, где его звали Эро. Среди них – Камитика Итико, молодая журналистка, японка новой формации и будущий депутат национального парламента, добившаяся запрета проституции. Она произвела не него большое впечатление – да что там, Ерошенко был в нее влюблен.

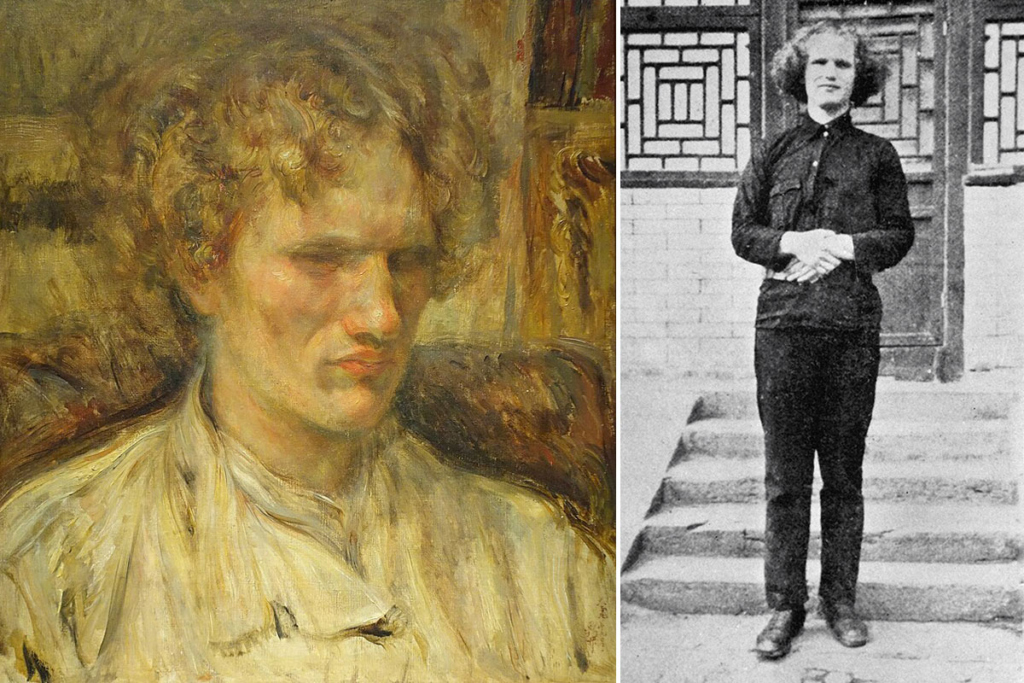

Познакомился и с одним из величайших японских художников того времени – Накамурой Цунэ. Как художник, Цунэ не мог равнодушно пройти мимо такой фактурной внешности, как у Ерошенко, и написал портрет русского друга, впоследствии признанный шедевром японской культуры.

Индия

Два года спустя, окончив институт, Ерошенко засобирался дальше. Теперь его интересовал Сиам (нынешний Таиланд). Туда он отправился в 1916 году, чтобы изучить жизнь слепых в этой стране и по возможности принять участие в открытии для них школы. Но, как оказалось, открыть школу было по силам только миссионерам-христианам, пользующимся государственной поддержкой. К слову, первая школа для слепых открылась там лишь 20 лет спустя.

Ерошенко отправился в Бирму (ныне – Мьянма, а тогда – одна из провинций Британской Индии), где какое-то время работал в школе для слепых при англиканской церкви. По его словам, ему даже предлагали должность заведующего, но он отказался.

Следующим пунктом назначения стала Индия. Он посетил ашрам, где и состоялся его разговор с Рабиндранатом Тагором. Соратник и друг Тагора и Махатмы Ганди Чарльз Эндрюс описывал Ерошенко так: «Он был совсем молод, с детским лицом и волнистыми, гладкими, светлыми волосами. С самого раннего детства он был совершенно слеп, но казался жизнерадостным и веселым, самым ярким из всей компании. Когда мы гуляли, он продемонстрировал прекрасный инстинкт свободного передвижения и очень редко спотыкался. Его больше всего интересовало все, что я описывал, а вечером он внимательнее всех слушал поэта, когда тот разговаривал со всеми гостями, и он задавал самые разумные вопросы».

До поездки в Сиам, несмотря на уже существующий опыт путешествий, он все же оставался в кругу людей, которые либо были незрячими, либо работали с незрячими. Школа в Москве, оркестр слепых музыкантов, английский колледж и японский институт для слепых – это был более-менее изолированный и безопасный мир.

В этой же поездке он был один на один со зрячим миром. Его не принимали, не сопровождали, люди вокруг понятия не имели о его особых потребностях. При этом невидимый мир, расстилавшийся вокруг, звучал и пах совершенно незнакомо, и говорил на множестве неизвестных ему наречий.

Должно быть, это был невероятно сложный опыт – и Ерошенко с ним справился. Именно тогда стали меняться его взгляды на жизнь незрячих людей. Если до этого он был уверен, что слепым следует жить своим кругом и лучше всего – в отдельных городах, где все приспособлено для их нужд, то из этой поездки он вернулся с мыслью, что гораздо важнее адаптировать незрячих людей к жизни в обычном мире со всеми его рисками и опасностями, приобщить к интересам этого мира.

Ерошенко хотел и в Индии искать работу преподавателем и даже учил тамильский язык, но не вышло. Это была осень 1917 года, и до Индии дошли известия о событиях в России, в результате чего отношение к русским резко изменилось: англо-индийские власти с глубоким подозрением смотрели на странного русского. «За мной постоянно следит полиция, без конца наведываются шпики. Но в тюрьму пока не посадили…», – писал он в те годы.

Воодушевленный новостями, Ерошенко выступил с рискованным перформансом: перевел на бенгали «Интернационал» и лично исполнил его в кинотеатре Калькутты перед началом сеанса. Его наконец выслали.

Ну как – выслали… Посадили на британский военный корабль, но он умудрился удрать во время остановки в Шанхае и на грузовом судне добраться до Японии.

Конечно, и там он продолжил публичную деятельность, выступал с лекциями, участвовал в дискуссиях и, будучи социал-анархистом, что бы это ни значило, не стесняясь высказывал свои политические взгляды.

Его, разумеется, снова арестовали. Свидетели писали, что полицейские не верили, что перед ними слепой, и все пытались разодрать ему веки, чтобы убедиться, что на самом деле он видит. В 1921 году Ерошенко окончательно выслали из Японии.

Китай

Морем его доставили во Владивосток, который в то время был занят белыми. Оставаться в таком окружении для человека его взглядов было опасно, и Ерошенко попытался уйти вглубь страны, где уже установилась советская власть. Добрался до Читы, но по какой-то причине передумал.

Он пошел в Китай. Именно пошел. Пешком по железнодорожным путям.

Все, что пришлось ему пережить до этого, оказалось цветочками по сравнению с этим переходом. Он страшно голодал и мерз, у него не было провожатого, весь этот долгий путь в незнакомой местности и в постоянной опасности он проделал, ориентируясь на звуки.

До Харбина он добрался уже совершенно истощенным и больным – настолько, что вследствие осложнения на уши начал терять слух. Это испугало его гораздо больше, чем путь длиной почти в тысячу километров в кромешном мраке. К счастью, слух восстановился.

И что же он сделал, практически воскреснув из мертвых?.. Воспел русскую революцию в компании белых офицеров, наводнивших Харбин, за что его едва не линчевали. Ерошенко пришлось очень быстро перебраться в Шанхай, где его, к счастью, ждало место преподавателя эсперанто в Институте языков мира в Шанхае, а затем – в Пекинском университете.

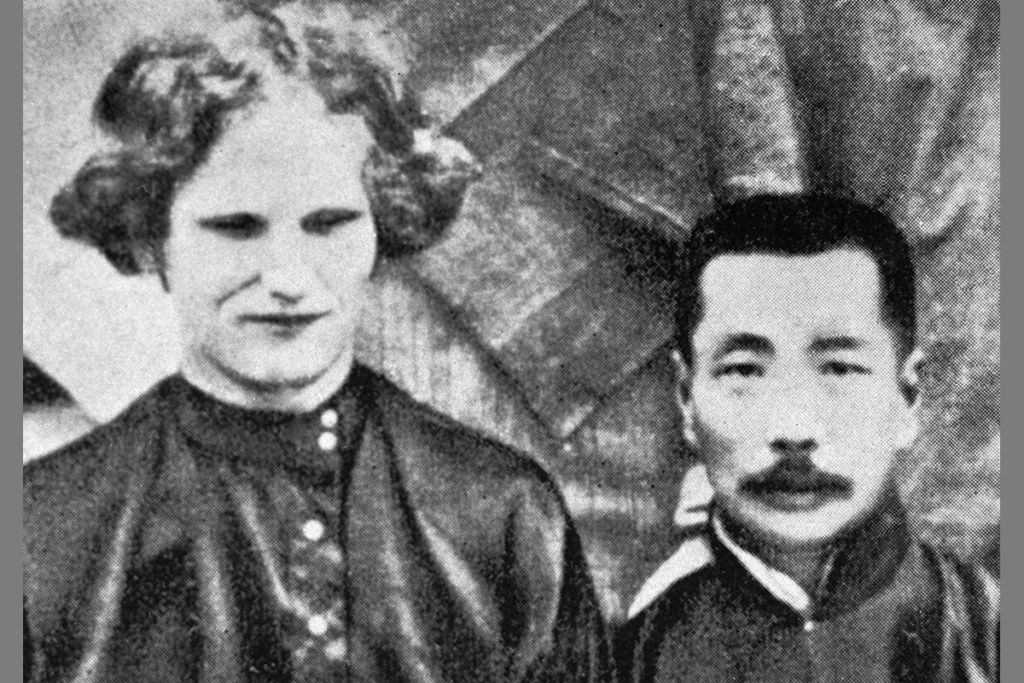

Он подружился со знаменитым китайским писателем Лу Синем, даже жил у него какое-то время. Лу Синь называл его Айлосянько, переводил его тексты на китайский и посвятил русскому другу биографический очерк.

Исследователь Сергей Прохоров пишет, что в Пекине Ерошенко стал таким популярным, что ему выделили персонального рикшу. Но убеждения не позволяли писателю ездить на человеке, и он просто ходил рядом с повозкой и использовал рикшу, чтобы совершенствовать свой китайский.

Россия

В 1923 году он все же вернулся в Советскую Россию, откуда был направлен на съезд эсперантистов в Нюрнберг – и это был последний раз, когда его выпустили за рубеж.

Но Ерошенко нашел, чем заняться, и на родине. В 1929–1930 годах он побывал на Чукотке. Даже не просто побывал, он там жил. Полноценной жизнью аборигена: самостоятельно передвигался по тундре, управлял собачьими упряжками, охотился! И все это – без зрения и без поводырей, на слух, по чутью, развившемуся за годы постоянной перемены мест.

Чукчи называли его Какомей – чудо.

В 1935 году ветер странствий унес его на самый юг страны, в Туркмению, в город Кушка. Там он основал школу-интернат для слепых детей, в которой проработал десять лет. Изучив, конечно, туркменский язык, поскольку именно ему предстояло разработать первый туркменский словарь по Брайлю.

«Я работаю в детдоме слепых, который организовал для туркмен в Кушке. Это местечко замечательно тем, что оно является самой южной точкой СССР. Я живу на афганской границе, и для въезда к нам требуется особое разрешение НКВД. Пишите мне по-русски. Эсперанто у нас не в моде: все центральные экспериментальные учреждения закрыты, многие работники арестованы как шпионы и предатели. Поэтому и у меня прекратилась связь с моими заграничными друзьями».

После войны он преподавал в Загорске (нынешнем Сергиевом Посаде. – Ред.) и в Москве, учил слепых методу Брайля и английскому языку. Потом жил и работал в Ташкенте, где вел курсы ликвидации безграмотности взрослых в вечерней школе Узбекского общества слепых.

Ему исполнилось 60, когда оказалось, что он тяжело болен: рак. Говорят, узнал он об этом потому, что среди языков, которыми он овладел в течение жизни (около 20!), была и латынь, и он разобрал диагноз, произнесенный при нем врачом. Несмотря на это, он успел еще посетить Якутию, Карелию и Украину. Мечтал дойти с собакой-поводырем из Обуховки до Владивостока, но этому уже не суждено было случиться.

Последний год жизни он провел в родной Обуховке. Там и был похоронен в 1952 году.

Так получилось, что большинство его текстов создано на других языках. Его первые настоящие книги – трехтомник прозы – были изданы в Японии и на японском. Отечественный же читатель Ерошенко практически не знает.

Архивы писателя были большей частью уничтожены, и когда спустя 10 лет после его смерти ученики и энтузиасты задумали издать его первый сборник на русском языке, тексты пришлось восстанавливать и переводить.

На своем надгробье Ерошенко просил написать: «Писатель, путешественник, полиглот». От себя добавим: человек, сумевший преодолеть все ограничения, которые попыталась наложить на него жизнь.