Александр Твардовский, отказываясь печатать в «Новом мире» роман Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», бросил горькие слова: «Она заметила, что не все в порядке, только тогда, когда стали сажать коммунистов. А когда истребляли русское крестьянство, она считала это вполне естественным».

Не только убежденная коммунистка Гинзбург «пропустила» эту трагедию. Десятилетия о раскулачивании говорили шепотом, а чаще – не говорили вовсе. Молчали и те, кто годами носил стыдное звание кулака, и те, кто одобрял ликвидацию кулаков.

Миллионы раскулаченных крестьян так и остались безгласной жертвой. Их история – страницы, вырванные из народной памяти, забытые или намеренно стертые. Но цифры не молчат. 4 миллиона человек – старики, грудные дети, целые семьи – были вышвырнуты в 1930–1940-е годы из родных домов и отправлены в небытие спецпоселений. Их вина была лишь в одном – в желании трудиться и строить самостоятельное хозяйство.

«Я родился в спецпоселении и всегда осознавал себя спецпоселенцем, – вспоминает Виктор Жуков. – Немного погодя узнал, что я сын врага народа. А потом подумал: «Я и сам – враг народа». (Документальные истории раскулаченных крестьян предоставлены проектом «Мой ГУЛАГ».)

Кто такой кулак

Слово «кулак» и до революции обжигало своим негативным оттенком. В словаре Даля – это «скупец, скряга, перекупщик, живущий обманом, обчетом, обмером». Известный судья А. Ф. Кони ставил кулаков в один ряд с эксплуататорами и барышниками.

Петр Столыпин в 1904 году с тревогой писал, что «более сильный крестьянин превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников, по образному выражению – мироеда». Однако экономисты того времени разделяли кулачество и зажиточное крестьянство, утверждая, что, хотя зажиточный крестьянин пользуется наемными работниками, «никаких кулацких черт в нем нет» (В. Е. Постников).

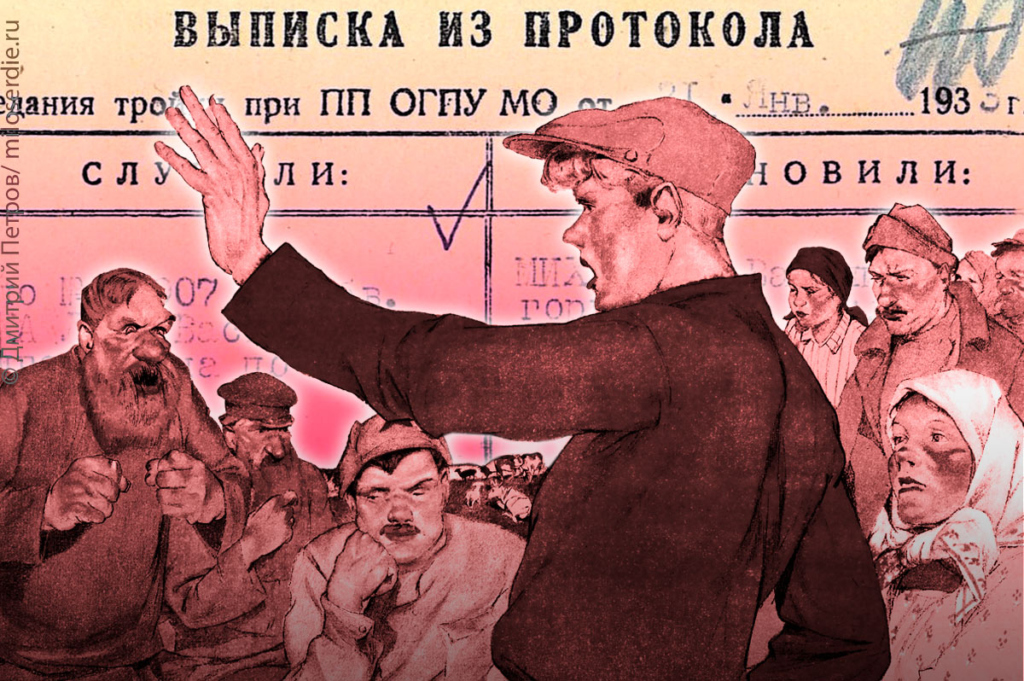

В советские же годы понятия «зажиточный крестьянин» и «кулак» слились в единый, уродливый образ врага. «Главный враг – царь, поп и кулак!» – оглушали плакатные лозунги агитаторов.

50 миллионов гектаров кулацкой земли были отняты сразу после революции и розданы комитетам бедноты. «Если кулак останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо будет опять царь и капиталист», – грозил Ленин на совещании делегатов этих комитетов в 1918 году.

Казалось, эпоха НЭПа давала крестьянину шанс. Бухарин предлагал встроить крепкие кооперативные хозяйства в единую социалистическую систему. Но Сталин в статье «О правом уклоне в ЦК ВКП(б)» жестоко раскритиковал эту «ересь», потребовав «решительного наступления» на капиталистические элементы в деревне.

В 1929 году приговор был оформлен официально. Постановление Совнаркома СССР «О признаках кулацких хозяйств» выносило вердикт: виновен тот, у кого есть мельница или маслобойня, кто использует наемный труд, имеет механический двигатель или осмеливается заниматься торговлей.

Постановление Политбюро от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» не оставило никаких иллюзий: крепкие частные крестьянские хозяйства советскому строю не нужны и должны быть уничтожены.

«Если не хочешь быть раскулаченным – сдай двух лошадей и двух коров»

«На общем деревенском собрании решали, кто вступит в колхоз, – рассказывает Надежда Соснина со слов матери. – А дед Павел Степанович, хозяин и кормилец большой семьи, заявил: «Зачем мне ваш колхоз? У меня свой колхоз. Сейчас Ленька (пятый сын) подрастет, я его женю, будет у меня пять снох. Целая бригада». И отказался. «Значит, вы лишаетесь голоса», – холодно сказали ему. Он и не понял, что «лишили голоса» – это означало – отнимут землю и скот, и лошадей, и мельницу». В 1930-м семью Сосниных раскулачили, а в 1931-м вышвырнули из Омской в Томскую область, в глухую тайгу.

Многих так называемых кулаков обобрали еще в 1917-м. Но клеймо «неблагонадежных» на них оставалось. Не по паспорту. Паспортов у крестьян не было. Зато у ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление, предшественник НКВД и КГБ) были списки. И стоило в 1930 году выйти постановлению о раскулачивании, как эти люди автоматически превращались в кандидатов на выселение.

«Смешное было раскулачивание, – с горькой усмешкой рассказывает Елена Лыскина. Ее родителей из села Милорадово Приморского края раскулачили в 1933-м. – Забрали шайки, ухваты, единственную ценность – зингеровскую швейную машинку (семья-то большая) и овчинный тулуп. А еще у мамы была праздничная ситцевая юбка. Она поверх холщовой своей надевала. Так и ей приказали: «Елизавета, снимай юбку». Сняла, осталась в холстине. Вот и всё раскулачивание».

«Кулаков делили на три категории, – объясняет кандидат исторических наук Татьяна Полянская. – Первая: «контрреволюционный актив», организаторы «антисоветских восстаний». Их дела вершили тройки ОГПУ. Приговором им был расстрел или лагерь.

Вторая категория – остальные члены «контрреволюционного актива» и их семьи. Их ждала дорога в спецпоселения.

Третья – остальные кулаки и «подкулачники», сочувствующие. Сюда мог угодить кто угодно – и середняк, и бедняк. Их переселяли в своем же районе, но на худые, неудобные земли».

Большая семья Пелагеи Сумароковой жила в Красноярском крае. Кроме нее в семье было еще 10 детей. Работник, который помогал управляться с хозяйством, – с женой и четырьмя детьми – жил тут же, «в ограде», в отдельном домике.

Когда пришли раскулачивать, Пелагее было пять лет. «Дедушку вызвали и сказали: «Васечкин, если не хочешь быть раскулаченным, сдай двух лошадей и двух коров». А дед ответил: «Ни за что». И нас раскулачили. Дедушка с горя помешался умом. Когда ссылали, он был уже глупым. Куда дурака-то повезешь?! Всех сослали, а бабушку оставили за ним ухаживать. Когда он умер, ей разрешили переехать к нам на ссылку».

А в семье Анны Яровой из Воронежской области не было ни работников, ни батраков, но это их не спасло. «У нас были куры, гуси, две коровы, две лошади, пара быков, овцы. Составили список, переписали всю живность. И хозяин уже не смел ни курицы зарезать, ни гуся. Потом нас выселили из собственной хаты в бедняцкую – соседа Яши. А потом и выслали».

Ане было пять. Она навсегда запомнила, как их везли из села: «Все мы сидели на телеге: дедушка, бабушка, их двое детей, мама и нас двое. Сзади шли старшие дочки с мужьями, детьми. Плач стоял на всю деревню. А папу и его брата уже тогда не было, их арестовали и отправили в Мурманскую область».

Осужденные без суда

По Уголовному кодексу того времени ссылка была наказанием за преступления. И к детям до 16 лет не применялась. Но в 1930-м году о законе «забыли». Без суда и следствия в ледяную мглу высылали целые семьи – от грудных младенцев до дряхлых стариков.

С собой разрешали взять лишь узелок с пожитками. Инструменты – нельзя. Пелагея Сумарокова вспоминает, как мама взяла самотканые полотенца, чтобы потом менять на хлеб. «А еще ей разрешили подстелить мне в сани подушечку. Так тот самый работник, который работал у деда и кормил всю его семью, подошел и выдернул ее: «Нам она еще пригодится».

Отец Евдокии Шадриной сумел подготовиться: «Дед заранее проведал, что будут ссылать. «Увезут в тайгу, и там ничего не будет». Тогда они с отцом сделали в санях потайное дно и спрятали туда пилы, топоры, лопаты. А сверху поставили короб, в котором потом и ехала мама с тремя ребятишками. Этот короб и спас их от февральского мороза».

В январе – феврале 1930-го советские чиновники скрупулезно расписали порядок конфискации, перевозки и охраны кулаков. Прописали даже питание в дороге – раз в двое суток. Не организовали только одного – кто и как будет встречать и обустраивать людей на новом месте. Этим заниматься было попросту некому. Ответственность ОГПУ заканчивалась с выгрузки эшелона. А дальше – выживай как знаешь. И уж совсем необъяснимо, почему это великое переселение проводилось зимой – в самое трудное для адаптации время.

Землянки, норы и тряпки вместо дверей. Как обживались переселенцы

Первую волну ссыльных бросили в Северный край (нынешние Архангельская, Вологодская области и др.), на Урал и в Западную Сибирь. Позже, в 1931–1932 годах, их повезли в Казахстан и Среднюю Азию. Государство убивало двух зайцев: уничтожало класс кулаков и осваивало необжитые земли.

«У кого семья маленькая, тех увезли на севера. А нашу большую семью дорого везти – нас поближе оставили», – рассказывает Пелагея Сумарокова. Их сослали из Красноярского края на золотой прииск Артемовск. «Тайга, отроги Саян. Сказали: «Вот так, кулачье! Лес вам даем бесплатно. На три семьи стройте домики. Платить вам никто не будет. Будете работать задарма. На вас и так уже долго люди работали». И ссыльные стали строить домики на три входа. Одна семья – одна комната».

Надежда Соснина родилась уже в ссылке, в Томской области. Мама ей рассказывала, как ссыльных везли в железной барже. Больше месяца. Тут и спали, тут и в туалет ходили. Кто умирал – выбрасывали за борт.

«Наконец их высадили на берегу. Они оказались на откосе и стали рыть в нем норы. Вместо дверей – тряпки. Дерево спилить было нечем. Так первую зиму и пережили в землянках. Потом уже начали строить бараки.

У мамы тогда было двое детей: Анечке три года, Ванечке два. Ванечка умер в первую же зиму. Анечка – позже, от дифтерии. Алеша, младший брат отца, прилег на холодную землю от усталости – к утру заболел воспалением легких и быстро умер».

Галина Мазенкова тоже родилась в ссылке – на прииске поселка Соловьевск. Ее семью в 1931-м выслали из Вологодской области в Забайкалье. «Привезли и поселили в ситцевые палатки. Апрель – в Сибири еще лютый холод. Потом заставили их рыть землянки. Начался тиф. Каждый день хоронили по 30 человек. Мама была беременна. На седьмом месяце родила двойню. Мальчик быстро умер. Потом и девочка. Есть было нечего – молока, наверное, у мамы и не было».

Организация трудпоселков: жизнь за колючей проволокой без проволоки

Переселенцы не были арестованы, не были осуждены, но не могли уехать и обязаны были отмечаться в комендатуре.

Только в 1933 году Главное управление лагерей (ГУЛАГ) было реорганизовано в Главное управление лагерей и трудовых поселений. ГУЛАГ теперь официально занимался трудпоселенцами.

А до этого они были ничьи. Только диктат и жесткий контроль со стороны комендатур, штат которых набирался в том числе из бывших уголовников.

Точное число спецпоселений неизвестно. Ориентировочно в 1930–1931 годах их было около 2000. Часть поселенцев была передана на строительные или добывающие объекты. Но большинство оказалось в глухих местах, где, кроме гибельной работы на лесоповале или ловли рыбы, занятий не было.

Голод 1932–1933 годов, прокатившийся по стране, ударил и по спецпоселениям. Там, где люди зависели от государственных поставок продовольствия, смертность была чудовищной.

Когда семью Анны Яровой переселили в Иркутскую область, ее 26-летней маме чудом удалось устроиться санитаркой за 12 км от поселка. Ее родители с детьми пайка не получали. Мама отдавала им свой, но этого не хватало.

«Есть хотелось всегда, – вспоминает Анна, – собирали крапиву и заячью капустку. А однажды дедушка велел бабушке сделать котлеты из мха – он такие ел у соседей. Бабушка добавила немного картошки, но мха было больше. Получилось сухо, жестко, кололо язык. Мы не стали есть. А дедушка наелся и через два дня умер от заворота кишок. Никакой медицинской помощи не было. Через месяц и бабушка умерла от истощения».

Дети и старики умирали пачками. Общая смертность к концу 1930-го достигла 20%. Тогда власти разрешили передавать стариков и детей до 14 лет на попечение родственникам «независимо от их места жительства».

«Бывали случаи, – рассказывает Татьяна Полянская, – когда матери сажали детей на проезжающие мимо трудпоселка поезда к незнакомым людям в надежде, что те смогут их прокормить».

Ударный труд и призрачная надежда

К середине 1930-х спецпоселения превратились в мощную, хоть и рабскую, экономическую структуру. Ссыльные строили «Магнитку», спускались в шахты Кузбасса, добывали золото на Дальнем Востоке. В некоторых районах Сибири и Казахстана их было в 2–3 раза больше, чем коренных жителей.

Трудились они отчаянно. Отчасти по природной способности трудиться. Но была и еще одна движущая сила – призрачная надежда на освобождение. Те, кто перевыполнял план, получали на четверть больше пайка. А это был шанс выжить для всей семьи. Даже в Архангельской области кулаки разбивали парники, в которых впервые вызревали помидоры и огурцы (семена тайком присылали родственники).

Крестьяне получали новые специальности. Отец Виктора Жукова, крестьянин с Кубани, за отказ вступать в колхоз был выслан на Урал. Там он выучился на слесаря-электрика, а его жена прошла ликбез. Открывались кулацкие школы, в которых сосланные дети кулаков могли получить среднее образование. Местным ребятишкам общаться с кулацкими не разрешалось.

В некоторых поселениях бывшие кулаки со временем получали небольшие наделы земли. Но пользовались ими крайне осторожно.

«Нам разрешили держать корову, – вспоминает Пелагея Сумарокова. – Но сено косить с совхозной земли запрещали. Мы серпом жали осоку на болотных кочках и сушили ее на крыше, чтобы зимой кормить скотину. А когда дали восемь соток земли, мама спросила: «Не посеять ли нам пшена?» Отец резко оборвал: «Тебе мало было того, что с нами сделали?»

Восстановлены в правах, но не свободны

К 1935 году, через пять лет лишений, кулаки-спецпоселенцы могли быть восстановлены в правах, получить паспорта и уехать (согласно прежнему постановлению Совнаркома). Но по воле наркома внутренних дел Генриха Ягоды вышло новое постановление – «О запрещении трудпоселенцам выезда с мест поселения».

Паспорта им выдали. Но с убийственной отметкой: «Ограничение в передвижении».

В 1936 году отцу Виктора Жукова, Григорию, ударно трудившемуся на торфопредприятии, вручили справку. В ней говорилось, что он «систематически выполняет производственное задание на 130–150%», «активно участвует в общественной жизни» и восстановлен в гражданских правах. Но в примечании говорилось: «Не дает права на выезд за пределы района по месту отбывания ссылки».

«А он-то – лихой казак! – вспоминает Виктор. – Плюнул на всё, забрал нас и самовольно уехал на Кубань, в родную станицу». Через год Григория арестовали и отправили в колонию. Жену с сыном вернули на Монетное торфопредприятие.

Побеги были почти единственной формой протеста. В 1930 году из трудпоселков бежали 72 000 человек (16% от всех выселенных). А с 1932 по 1935 год – 554 000, из которых 158 000 были пойманы и возвращены в поселения.

Иногда отчаяние перерастало в бунт. Самое крупное восстание вспыхнуло в 1931 году в Парбигской комендатуре Томской области, где кулаки смогли создать вооруженные отряды и уйти в леса Чаинского района.

4 000 000

В 1933 году партийные вожди торжественно заявили о «разгроме классовых врагов в деревне». Массовые высылки прекратились. Но трудпоселки продолжали тихо пополняться…

В войну мужчин из поселений, годных к службе, снимали с учета и бросали на фронт. И лишь после Победы началось медленное освобождение от «кулацкой ссылки».

«Вплоть до 1950 года родители ходили отмечаться в комендатуру, – рассказывает Надежда Соснина. – Хотя после войны с них сняли клеймо «враг народа». На 1 января 1953 года на учете оставалось 2 819 776 человек. В 1955 году их уравняли в правах с остальными гражданами.

Официально «спецпоселенцы» были реабилитированы лишь в конце 1980-х годов. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».

По оценке историка В.Н. Земскова (автора монографии «Спецпоселения в СССР, 1930–1960 гг.»), в 1930–1960-х годах были раскулачены около 4 млн человек (точное число установить сложно). Из них 2 176 000 (1,8% всех крестьян страны) прошли через спецпоселения. В ссылке родились 230 238 детей и умер 389 521 человек – большинство в голодные 1932–1933 годы.

И даже если вынести за скобки человеческие трагедии, нельзя сказать, что раскулачивание было удачной экономической операцией. На переселение и обустройство бывших кулаков государство выделило около 250 млн рублей (около 1000 на хозяйство). А стоимость конфискованного у одного хозяйства имущества составляла в среднем 564,2 рубля.

«Я зла не держу, – признается Пелагея Сумарокова. – Обстоятельства могли заставить их сделать то, что они сделали. Меня жизнь тоже многому научила. Когда я после войны работала в колхозе, грамотных не было. И мне поручили вести политзанятия. Что я им говорила? Что колхозное хозяйство – единственный правильный путь».

Коллажи Дмитрия ПЕТРОВА