Подлинная история ее жизни опутана невероятным количеством слухов, легенд и небылиц. И не удивительно – она была не просто мегапопулярна, не просто созвучна своему времени – она была плоть от плоти, кровь от крови того народа, из которого вышла, которому пела семь десятилетий, песни которого, костюмы, саму память и культуру свято хранила для будущих поколений семь десятилетий. Она была звездой первой величины – и в то же время своей, близкой и понятной.

Жизнь первая, нищенская

Изначально звали ее совсем иначе – Паня, Панька, Прасковья Адриановна Лейкина. Родилась и росла она в совсем небогатой и необразованной крестьянской семье в деревне Чернавка Саратовской губернии. Паня была совсем маленькой, когда на Русско-японскую войну забрали ее отца, вскоре пропавшего без вести. Мать, устроившаяся на работу на кирпичный завод, чтобы прокормить детей, надорвалась, заболела и умерла. Дом деда по отцовской линии, где все они жили, осиротевшие дети по какой-то причине покинули (иногда пишут, что их выставили, потому что их отец был деду не родным сыном, и его семью дед не любил).

Как бы то ни было, шестилетняя Паня вместе с младшими братом и сестрой оказалась у бабушки по материнской линии. Бабушка, эрзя по национальности, принадлежала к совсем уже бедным жителям деревни. Их совместным с внучкой ремеслом стало нищенство.

Вдвоем они бродили по окрестностям, прося подаяния. Паня подражала голосам зверей и пела, а песен она с раннего детства знала множество. Тонкий слух, верный голос и артистизм заставлял людей прослезиться, девочке и старухе с готовностью подавали – кто кусок, кто копеечку. Но вскоре скончалась и бабушка, и Паня продолжила побираться уже одна.

Неизвестно, как сложилась бы судьба девочки. Скорее всего, сгинула бы где-то от лихих людей или болезни. Но на ее счастье и на радость многих поколений русских людей Прасковью заприметила одна сердобольная женщина – вдова-чиновница.

Вдова имела, должно быть, какие-то средства и связи. Судьба брошенных детей ее ужаснула, и она выхлопотала им места в местных приютах. Голосистую и артистичную Прасковью, чей талант уже был явственно заметен, удалось пристроить в лучший из саратовских приютов. По какой-то причине (пишут, что в приют не брали крестьянских детей, а имя будущей певицы будто бы слишком явно выдавало ее происхождение) именно в этот момент девочке изменили имя. Новое имя было очень модным на тот момент, «городским», и фамилия под стать. Паня Лейкина стала Лидией Андреевной Руслановой.

В приюте девочка получила свое единственное образование – три класса по программе церковно-приходской школы. Но главное, она получила шанс быть замеченной, что полностью изменило ее жизнь.

Жизнь вторая, сиротская

В приюте был собственный церковный хор, и голос Лиды Руслановой зазвучал в нем так, что в храм, где пели девочки, стали съезжаться со всего Саратова, чтобы ее послушать. Город еще не знал ее имени и называл попросту – сирота.

Вот как описывали пение восьмилетней Руслановой:

«В полной тишине величественного храма, на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто – и я в том числе – не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное… И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством, задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки: «Ангел! Ангел небесный!..» Голос стал затихать, исчезая, он растворился под куполом храма, растаял так же неожиданно, как и возник» (Иосиф Прут, драматург).

«Ангелу» тем не менее, как подавляющему большинству выпускниц приюта, предстояло прожить самую земную жизнь – с тяжелым трудом, замужеством, бедностью… И поначалу все к этому шло: после приюта девушка работала на саратовских фабриках, жила у родни. Но ее голос продолжал вести к ней тех, кто готов был изменить ее жизнь к лучшему. Так, однажды ее пение услышал преподаватель саратовской консерватории Михаил Медведев. Он устроил ее в консерваторию и надеялся вырастить оперную певицу. Однако, проучившись всего два года, Русланова ушла сестрой милосердия на фронт.

Шел 1916 год, Первая мировая была в разгаре. Ей довелось служить в санитарном поезде, выхаживая раненых. Выхаживать и петь, развлекая, утешая, помогая пережить страшное.

Лишь в октябре, когда после революции участие России в войне прекратилось, она вернулась домой. Хотя дома никакого по-прежнему не было.

Жизнь третья, сценическая

Ей не исполнилось еще и семнадцати, когда она вышла замуж за интенданта Виталия Степанова – человека вдвое ее старше, человека совсем другой культуры – дворянина. У них родился сын, но прожил меньше месяца. С тех пор Лидия Андреевна больше не смогла родить ребенка. И с мужем они очень скоро расстались.

А жизнь продолжалась, жизнь шла своим чередом. И в 1917 году на сцене Саратовского оперного театра состоялся первый сольный концерт Лидии Руслановой. Совсем юная девушка, так и не усвоившая «правильную» манеру пения, тем не менее была уже настоящей артисткой – она не только не боялась сцены, она расцветала на ней, а голос поражал чистотой, глубиной и силой.

В Саратове она не задержалась надолго. Ездила по стране, жила в разных городах, давала множество концертов. Вышла замуж во второй раз – за сотрудника ВЧК Наума Наумина.

Если у первого супруга она, деревенская нищенка, училась хорошим манерам, то во втором браке пристрастилась к чтению. Все, чего она недополучила в школе, добирала самообразованием. Начала собирать собственную библиотеку, включая и редкие издания.

«Шла Гражданская война, когда мы с мужем стали собирать библиотеку. Торговля книгами велась в те годы не совсем обычно. Букинисты, студенты, архитекторы, врачи – люди самых различных профессий выносили на Моховую улицу в Москве книги. Здесь можно было встретить библиографические редкости и лубочные издания, классиков русской и мировой литературы, альбомы с видами и фотографии всех 499 членов Государственной Думы в роскошной папке, с биографиями. Случайно мне тогда удалось приобрести журнал «Современник», издававшийся Пушкиным, с автографом поэта, а также прижизненное издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Радищева. В те далекие годы мне было не более двадцати лет, и, как многие молодые люди, мы с мужем собирали книги стихийно», – вспоминала она позже.

Всего за несколько лет она полностью сформировалась как исполнительница: репертуар, сценический образ, манера общения со зрителями. К 1924 году была солисткой Центрального дома Красной Армии в Москве. Огромными тиражами выходили грампластинки с ее записями, все чаще ее голос звучал и на радио, так что имя Руслановой становилось известно уже по всей стране. На радио ее услышал и Федор Шаляпин.

«Вчера вечером слушал радио. Поймал Москву. Пела русская баба. Пела по-нашему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Песня окончилась, я только тогда заметил, что реву белугой. И вдруг рванула озорная саратовская гармошка, и понеслись саратовские припевки. Все детство передо мной встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто она? Крестьянка, наверное. Талантливая. Уж очень правдиво пела. Если знаешь ее, передай от меня большое русское спасибо», – писал он в письме Александру Менделевичу.

Спустя десять лет совместной жизни распался ее брак с Науминым. Новым, третьим мужем стал ее коллега, конферансье Михаил Гаркави. От него она переняла страсть к коллекционированию, тем более что заработки позволяли: Русланова становилась все более популярной, и работала не жалея себя.

Она объездила с гастролями весь Советский Союз – с запада на восток и с севера на юг. Причем концерты шли не только в городских залах, но и в колхозах, и на больших стройках, порой по 4–5 выступлений за день. Если верить публикациям, в предвоенные годы она была самой высокооплачиваемой артисткой в стране. А по воспоминаниям, зарабатывала в среднем по 25 тысяч рублей в месяц – баснословные по тем временам деньги.

Но и талант, и известность ее были баснословны, и работоспособность поражала. Выйдя из деревни, она имела крестьянскую привычку работать постоянно, неотрывно быть занятой делом, а заработанное припасать на черный день, который, как показывал собственный жизненный опыт и происходящее вокруг, непременно настанет, и надо быть к нему готовым.

«Мама же была чрезвычайно работоспособным человеком, объехала всю страну вдоль и поперек, выступала на полевых станах, заводах, рыболовецких судах. По советским понятиям, она была обеспеченным, богатым человеком, но это было заработано ее трудом, большой, колоссальной работой», – вспоминала позже ее приемная дочь.

Складывать деньги в условиях инфляции было бессмысленно, и заработанные средства Русланова тратила на приобретение картин знаменитых художников, антиквариат, старинный фарфор и драгоценные камни, на роскошный гардероб.

Жизнь четвертая, фронтовая

Уже в 1940 году она вновь оказалась на фронте. Сначала на советско-финляндском. Стояли морозы под минус тридцать, выступали часто в неотапливаемых помещениях, а то и на улице. Боясь потерять голос в этих условиях и свято веря в силу современных лекарств, Русланова постоянно принимала для профилактики стрептоцид. Кто-то подсчитал, что тогда всего за 28 дней она вместе с коллегами дала 101 концерт.

Фронтовые концерты она продолжила и с началом Великой Отечественной.

«Боевое крещение приняла под Ельней. Только закончила одну из песен, как над головами появились «юнкерсы» в сопровождении «мессершмиттов». Посыпались бомбы, затрещали пулеметы, задрожала земля от взрывов… Смотрю, никто и ухом не ведет, слушают, как в Колонном зале. Думаю, и мне не пристало отсиживаться в траншее, да и концерт прерывать негоже… В общем, налет фашистов выдержала, программу довела до конца», – вспоминала она.

Тогда, в начале войны, в ее репертуар вошла песня, ставшая самой известной – «Валенки». Это была цыганская плясовая мелодия, к которой Русланова частично придумала собственные слова. Песня моментально стала популярна на фронте, а потом и по всей стране.

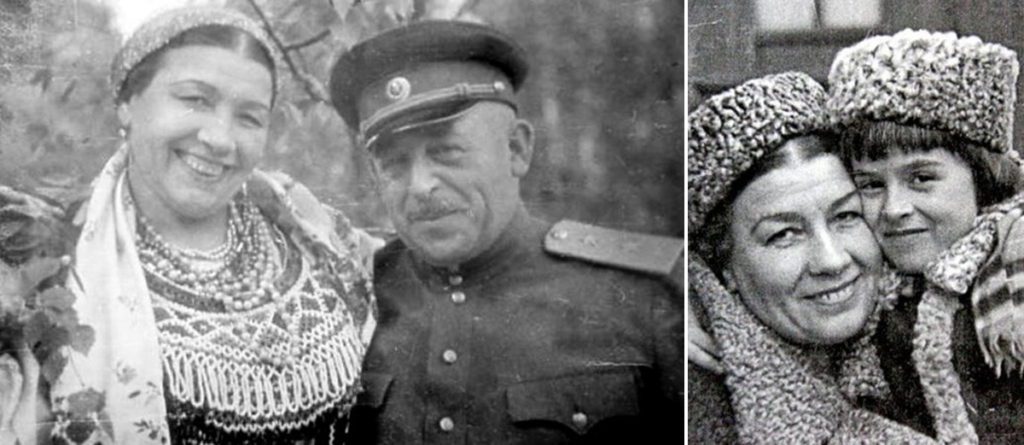

В годы войны Лидия Андреевна рассталась с третьим мужем (с которым, впрочем, сохранила дружеские, творческие и профессиональные отношения). И встретила четвертого. Последнего. Им стал командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор Владимир Крюков.

Крюков был вдов, у него осталась пятилетняя дочь Маргарита. Лидия Андреевна, после смерти первенца так и не ставшая матерью, приняла ее и вырастила как родную.

Она продолжала разъезжать с концертами, зарабатывать деньги. На эти деньги Русланова купила две батареи «Катюш» для корпуса своего мужа. А в 1945 году вместе с советской армией оказалась в Берлине, где 2 мая 1945 года (как сама потом говорила, «на крыльце Рейхстага») пела в концерте с казачьим ансамблем. И расписалась на Рейхстаге вместе с солдатами.

Рассказывают, будто бы прямо на концерте Георгий Жуков снял с собственной груди и вручил Руслановой орден. Историки в правдивости этого эпизода сомневаются. Но точно известно, что в августе 1945-го Жуков подписал приказ № 109/н: «За успешное выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное мужество, за активную личную помощь в деле вооружения Красной Армии новейшими техническими средствами наградить орденом Отечественной войны I-й степени Русланову Лидию Андреевну».

Но Русланова с Жуковым были знакомы, поскольку Владимир Крюков входил в ближний круг маршала. После Победы Жуков был невероятно популярен, эту популярность Сталин, очевидно, воспринимал как личную угрозу. Поэтому была затеяна кампания по дискредитации Жукова. В окружении маршала начались масштабные чистки, Первый Белорусский фронт, которым он командовал, был расформирован.

В эту кампанию попал и генерал Крюков. Его дочь Маргарита Владимировна вспоминала впоследствии: «Папа был дружен с Георгием Константиновичем с той поры, когда после гражданской войны они оба учились в Ленинградской высшей кавалерийской школе. В 30-х годах Жуков командовал в Белоруссии дивизией, а папа – полком в составе этой дивизии. И во время Отечественной войны они были всегда рядом. И когда началась маленковская «чистка» жуковского окружения, папа оказался в числе ее жертв».

Жизнь пятая, арестантская

В 1947 году вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О незаконном награждении тт. Жуковым и Телегиным певицы Л. Руслановой и других артистов орденами и медалями Советского Союза», и Русланова были лишена ордена Отечественной войны. А в 1948 году их с мужем арестовали – его в Москве, ее – на гастролях.

Послевоенная жизнь Руслановой и Крюкова мало походила на нищую и голодную жизнь большинства советских граждан тех лет. Заработки у обоих были очень высокие, имущество поражало воображение: две дачи, три квартиры, четыре автомобиля, целые залежи мехов, тканей, музыкальных инструментов, драгоценных сервизов. В коллекции живописи – картины Репина, Поленова, Шишкина, Маковского, Кустодиева, Нестерова, Серова, Врубеля, Крамского, Сомова, Малявина, Айвазовского, Левитана, Верещагина, Сурикова, Васнецова, Тропинина, Федотова, Брюллова, Мясоедова, Юона…

Теперь Русланову обвинили в антисоветской пропаганде и «грабеже и присвоении трофейного имущества в больших масштабах». Предметы роскоши, в которые Русланова вкладывала все заработанное, изъяли.

Конкретные обвинения сводились к тому, что в частных разговорах Русланова клеветала на счастливую советскую действительность, а в Германии якобы лично грабила опустевшие богатые дома. Допросы длились целыми днями, по много часов, дни складывались в недели. Чтобы добиться признания в собственной вине и обвинения в адрес мужа, ее держали в промерзших помещениях, где она стучала зубами от холода и рисковала навсегда лишиться своего единственного рабочего инструмента – голоса. Не давали спать.

«При освидетельствовании здоровья заключенной Руслановой Лидии Андреевны оказалось, что она имеет хроническое воспаление желчного пузыря и печени, катар и невроз желудка, вегетативный невроз. Годна к легкому труду» (из заключения врача санчасти Лефортовской тюрьмы).

Старались также добиться, чтобы она отдала свою коллекцию драгоценных камней, которую не смогли найти при обысках. Она не сдавалась, пока не пригрозили арестовать ее пожилую домоправительницу. «Когда я представила себе, как будут мучить эту старушку и как она будет умирать в тюрьме, я не смогла взять такой грех на душу и своими руками написала ей записку о том, чтобы она отдала шкатулку».

В шкатулке обнаружились сотни отборных камней – бриллиантов на 152 карата, рубинов, сапфиров, изумрудов, жемчуга, десятки изделий из золота и платины.

28 октября 1949 года был вынесен приговор: 10 лет исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества.

Жизнь шестая, тюремная

Поначалу Русланова оказалась в Озерлаге в Иркутской области, где заключенные строили первую ветку БАМа – Тайшет-Братск.

«Это было в 1949 году, во время переименования Тайшетлагеря в особый закрытый лагерь – Озерлаг. Среди зеков было много актеров, певцов, музыкантов. Возникла идея собрать их в культбригаду, и мне пришлось принять деятельное участие в ее формировании. Было дано указание экипировать всех членов культбригады в новое лагерное обмундирование, выписать максимально возможный паек. Окрыленные относительным вниманием, мы принялись за дело. Все это были актеры Киевской оперы, днепропетровского театра, солистка Лина Лерено, солистка Большого театра Л. Баклина, дочь классика армянской оперы Марина Спендиарова, композитор Ю. Хаит, чье «Все выше, и выше, и выше» гремело по всей стране, группа симфонических музыкантов из Прибалтики во главе с директором Кантутисом, актеры других театров из Москвы, Николаева, Ростова-на-Дону», – вспоминал бывший заключенный Е.Г. Рудаковский.

Пианистка Татьяна Барышникова писала, как Лидия Русланова появилась в бараке: «…в обезьяньей шубе с черно-бурыми манжетами, в сапогах из тончайшего шевро, в огромной пуховой белой шали… Она вошла, села за стол, оперлась головой о руку и сказала: «Боже мой, как стыдно, перед народом стыдно». Мы напоили ее чаем, потихоньку освободили ей место, выяснили, какая у нее статья. Она очень быстро сошлась с нами, находила какие-то смешные байки, с большим юмором рассказывала об этапе и держалась с мужеством, которое в ней просто поражало».

В тяжелейших условиях Русланова умудрялась сохранять чувство юмора, нравственную и физическую чистоту.

Ей пришлось заниматься строительством жилых домов и клуба. На сцене клуба она и выступила.

«И вот первый концерт с участием знаменитой певицы. Лидия Андреевна вышла на сцену, трижды поклонилась низко и долго стояла молча, потом сказала: «Дорогие мои, злая наша доля, но я рада, что в этой беде смогу вам спеть и облегчить вашу участь. Не аплодируйте мне много, потому что я буду петь столько, сколько у меня будет сил, а у вас терпения меня слушать», – из воспоминаний Ю.Сушко.

Уже на следующий год ее перевели во Владимир, в знаменитый Владимирский централ. Причиной стал донос, в котором говорилось, что «Русланова распространяет среди своего окружения антисоветские, клеветнические измышления, и вокруг нее группируются разного рода вражеские элементы из числа заключенных».

Ее снова допрашивали на протяжении трех месяцев, пытаясь получить показания против Жукова, и наконец заменили 10 лет лагерей на 10 лет тюрьмы.

Во Владимирском централе она оказалась со своими давними знакомыми – писательницей Галиной Серебряковой, киноактрисой Зоей Федоровой. Когда у Федоровой закончился срок, и ее выпускали, Русланова отдала ей собственную шубу со словами: «Зоя, ты должна появиться на свободе как прилично одетая женщина!»

Рассказывали, как она отказывалась петь перед тюремным начальством, говорила, что поет только для заключенных. Когда ее все же заставили, держалась с публикой в погонах сухо, спела две песни и отказалась петь на бис, несмотря на бешеные аплодисменты, а за кулисами произнесла: «Хватит, больше петь не буду, нужно было слушать меня в Москве».

Ее муж Владимир Крюков был осужден только в 1951 году на 25 лет лагерей, пять лет поражения в правах и лишение части военных наград.

Жизнь шестая, свободная

После смерти Сталина в 1953 году Крюков ходатайствовал о пересмотре его дела и дела Лидии Руслановой.

«В Германии мы после войны покупали целый ряд вещей. На каждую вещь имелись счета (в деле их не оказалось). Три машины, обнаруженные у меня, тоже значатся как присвоенные, а на самом деле одна была подарена Верховным Главнокомандующим, на что имелись соответствующие документы; вторая куплена с разрешения Главнокомандующего оккупационными войсками. В акте значится как присвоенный даже служебный «Бьюик» выпуска 1937 года. На все машины имелись документы. В акт внесена как присвоенная мной даже вся казенная мебель в моей служебной квартире в городе Черняховске… Виновен ли я в присвоении трофейного имущества? Да, виновен, но не такого количества, как фигурирует в деле. И уж ни в какой степени не виновна моя жена, которая никакого отношения к этому не имела», – писал он.

Их дела были пересмотрены, обоих признали невиновными. «Постановление ОСО при МГБ СССР от 28 сентября 1949 года и 7 июня 1950 года в отношении Крюковой-Руслановой Лидии Андреевны отменить, дело прекратить, из-под стражи ее освободить и полностью реабилитировать» (решение Особого совещания при министре внутренних дел Союза ССР 31 июля 1953 года).

Русланова вернулась в Москву в августе 1953 года. Жить было негде – квартиру, как и прочее имущество, конфисковали. Георгий Жуков распорядился поселить ее в гостинице, но она много времени проводила у писателя Виктора Ардова, у которого жила тогда Анна Ахматова и собирались многие деятели литературы и искусства.

В эти недели она хлопотала об освобождении своих коллег – гармониста Владимира Максакова и конферансье Алексея Алексеева, осужденных, что называется, «за компанию». И добилась их освобождения.

А вскоре освободили и Владимира Крюкова. Оба супруга были измотаны морально, унижены и оболганы. Крюков пострадал и физически – его пытали, здоровье его сильно ухудшилось, он с трудом ходил. Чтобы купить для больного мужа автомобиль, Русланова вновь вернулась к концертной деятельности.

Свой первый после заключения концерт она дала уже через полтора месяца после возвращения и сразу в зале Чайковского с прямой трансляцией по радио. Зал не просто был набит битком – битком были набиты все ближайшие улицы, и, чтобы сдержать многотысячную толпу, дежурила конная милиция.

«Меня послали с нотами для оркестра народных инструментов, с которым должна была выступать Русланова, но выполнить эту, казалось бы, простую задачу оказалось почти невозможно, поскольку не было возможности пробиться к служебному входу, – все подходы были буквально забиты людьми, стремившимися на встречу с любимой певицей», – вспоминала Ольга Воронец.

Дочь Крюкова и Руслановой Маргарита писала так: «Я была в зале и видела, как мама волнуется, как у нее перед первой песней дрожали губы. Но мама была сильным человеком и быстро взяла себя в руки. А папа, чтобы уберечься от непомерного волнения, слушал концерт дома по радио. Мама очень оберегала и любила его, она и сама побаивалась, что папино присутствие на концерте добавит волнений им обоим».

Так начался новый – и последний – этап ее жизни.

Жизнь седьмая, звездная

Снова были сотни концертов, бесконечные гастроли, попытки вернуть нормальную жизнь и дом. Правда, теперь взгляды Лидии Андреевны на быт изменились.

«После реабилитации часть картин вернули, и у мамы отпало всякое желание заниматься коллекционированием. Она говорила: «В нашей действительности обладать частной собственностью в каком-то выражении – полная бессмыслица, в доме должно быть чисто, уютно, но без всяких коллекций». …Она сама хотела в дальнейшем отдать коллекцию государству, но ей не дали такой возможности, и мама потихонечку начала с ней расставаться: большая часть коллекции – в Белорусском музее, несколько работ – в Таганрогской галерее и, кажется, в Киргизском национальном музее, часть работ попала в частные руки» (Маргарита Крюкова).

Владимир Крюков прожил после освобождения всего шесть лет – в 1959 году его не стало после двух инфарктов. Лидия Андреевна, словно вернувшись ненадолго в сиротское время, вновь пела в церкви – панихиду по ушедшему мужу.

Голос ее, несмотря на годы, несчастья, суровые условия трех войн, все еще был силен, гибок, молод. Он продолжал служить Руслановой до конца жизни: даже тогда, когда здоровье уже подводило, голос продолжал звучать.

В августе 1973 года прошло ее турне по югу России. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где огромный стадион и все его окрестности были набиты благодарными зрителями и слушателями. Ее долго не отпускали, купали в овациях.

А 21 сентября после очередного сердечного приступа Лидии Андреевны не стало. Вскрытие показало, что сердце ее было в рубцах – она пережила несколько инфарктов. Во время ее похорон пришлось перекрывать движение, так много людей пришли проститься с певицей. Так и не получив звание народной артистки, она прожила жизнь и умерла как артистка всенародная.