Самое яркое воспоминание 85-летней Марии Александровны Поляниной о дедушке – как его отправляли с Ярославского вокзала по этапу вместе с другими ссыльными в ноябре 1929 года.

Когда был подан эшелон с зарешеченными окнами, появилась колонна осужденных. Маленькая Маруся встала на цыпочки и сразу увидела деда. Одетый в легкую рясу и шляпу с широкими полями, он шел вместе со всеми, спокойный и кроткий, но заметно исхудавший и измученный после тюрьмы.

Марусина мама, Мария, бросилась к нему сквозь конвой и торопливо сунула отцу в руки валенки. Один валенок упал, но Мария схватила его с земли и снова бросилась к отцу. Конвоиры только переглянулись. Может, понимали, как быстро может погибнуть на Севере с наступлением холодов одетый по-летнему человек? Раздался гудок, эшелон дернулся и поехал.

«Мы стояли, смотрели дедушке вслед и понимали: он уносил от нас дорогого, очень любимого человека в далекие страшные места на жестокие мучения и на верную смерть. Мы никогда, никогда больше не увидимся!» – вспоминала Мария Александровна.

Два брата-священника

Они действительно больше не увиделись. Но когда Мария выросла, а потом и состарилась, она все чаще вспоминала о своем счастливом детстве в Кузьминках и мечтала найти дедушкину могилу. И поскольку самой ей с этим было не справиться, Господь послал ей помощников.

Вышло так, что в начале 2000-х годов настоятель храма Знамения Пресвятой Богородицы в поселке Дубровицы протоиерей Андрей Грицышин и Константин Семенов, будущий священник, а тогда молодой прихожанин этого храма, искали информацию о последнем настоятеле Знаменского храма до закрытия в 30-х годах – отце Михаиле Порецком.

Известно о нем было очень мало, но оказалось, что у отца Михаила был родной брат – отец Николай Порецкий, и у него – внучка Маруся. В 2006 году ей исполнилось 85 лет, жила она совсем рядом, в Подмосковье. Так отец Андрей Грицышин и Константин Семенов познакомились с Марией Александровной Поляниной. Об отце Михаиле она почти ничего не знала, но рассказала все то, что знала о дедушке, протоиерее Николае Порецком.

Исполнял требы для пяти рот запасного полка

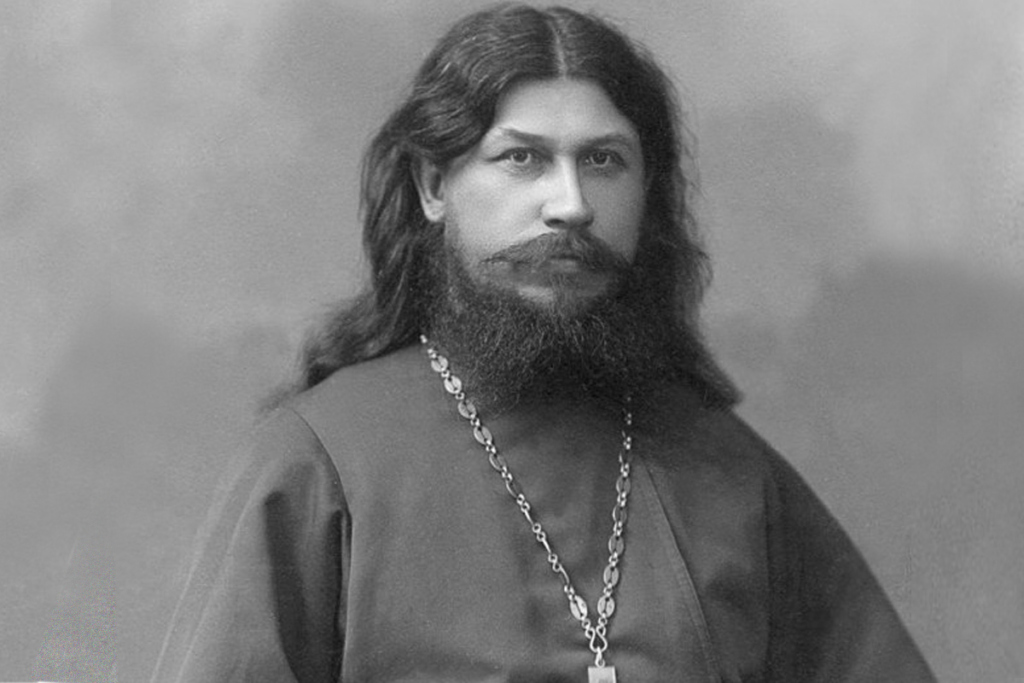

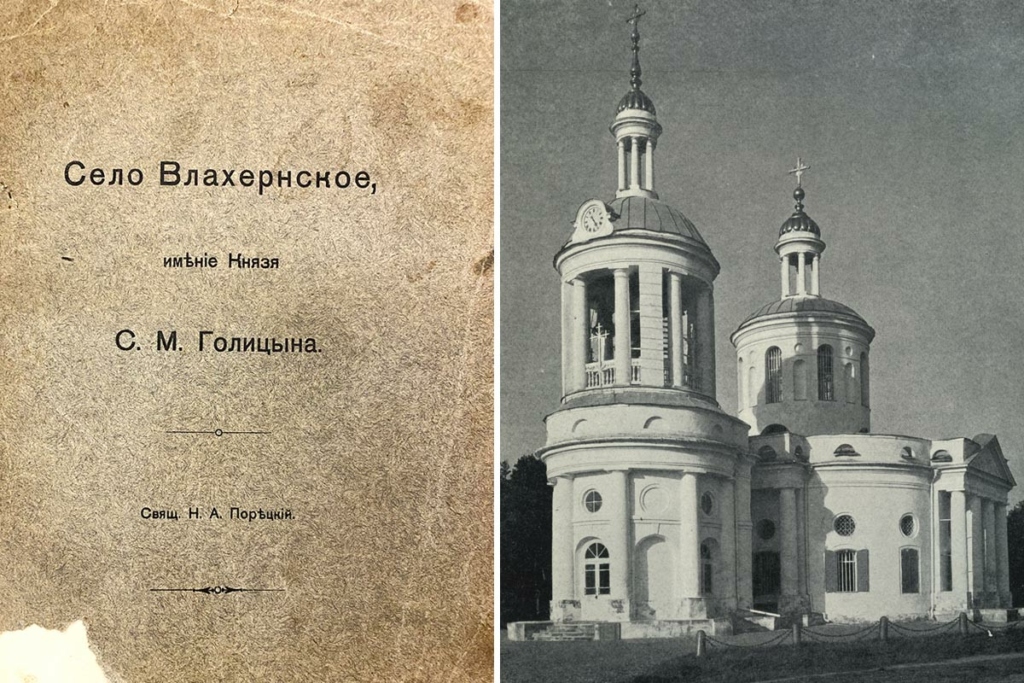

Николай Порецкий родился в 1865 году. Окончив Духовную семинарию, он женился на дочери священника и принял приход, где до него служил его тесть. Село Кузьминки располагалось в живописной местности и принадлежало князю Сергею Голицыну.

Добродушного, искренне верующего, с широким кругозором батюшку любили и крестьяне, и сам князь. В гостеприимном доме Порецких всегда были рады гостям – и ближним, и дальним.

Одновременно со служением в своем храме у отца Николая всегда было огромное количество послушаний. Например, он вел религиозные беседы и исполнял требы для пяти рот запасного полка.

Один сын – погиб, другой – отрекся от отца

Счастье Порецких оказалось недолгим. У супругов родилось восемь детей, трое умерло в младенческом возрасте. В 1910 году скончалась жена отца Николая – Любовь Дмитриевна. Священник остался вдовцом с пятью детьми. Ему было 45 лет.

Вскоре семью отца Николая постиг еще один тягчайший удар: его старшего сына Николая насмерть сбил поезд. Отец Николай узнал об этом в храме. От страшной новости он потерял сознание, упал и ударился головой о мраморный пол. С тех пор он до конца жизни страдал мучительными головными болями.

Начавшиеся после революции гонения на Церковь коснулись и семьи священника. В 1922 году отца Николая вместе с детьми выселили из дома причта, который они занимали. Батюшка вынужден был снять неподалеку половину летней дачи у местного жителя Ганина. Домик кое-как утеплили для зимнего проживания, и батюшка поселился в одной его половине вместе с детьми.

Через год еще одна трагедия – скоропостижно умерла дочь Валентина. А через неделю после ее похорон внезапно скончался зять Александр Полянин – муж старшей дочери Марии и отец маленькой Маруси.

Восемь детей было у Порецких, а осталось две дочери и сын. Отец Николай остался жить с дочерью Еленой. Позже к ним переехала и дочь Мария со своей двухлетней дочкой Марусей – единственной внучкой отца Николая. Позже Маруся скажет: «Для меня это были годы счастливого детства рядом с любящим, ласковым, внимательным и умело наставляющим дедушкой».

Младший сын священника Дмитрий стал военным и жил отдельно. Узнав о том, что он сын «попа–лишенца», начальство потребовало от него публично отказаться от отца. Иначе никакого продвижения по службе. Дмитрий согласился. И больше с отцом никогда не виделся.

До последнего защищал церковь, не выдавал ключи от храма

Отец Николай тяжело переживал этот удар и сильно тосковал о сыне. В довершение личных бед и утрат прибавилась еще одна – в марте 1929 года Влахернский храм, где служил батюшка, был закрыт.

Отец Николай до последнего защищал церковь, в которой прослужил больше четверти века: собирал подписи прихожан, не выдавал ключи от храма, призывал верующих на защиту святыни, но однажды вызванные властями на подмогу красноармейцы разогнали всех сочувствующих и храм закрыли.

Это произвело на отца Николая такое ужасное впечатление, что он слег с тяжелой болезнью. Большевики не расстроились: здание храма тут же перестроили, колокольню взорвали, а ризницу приспособили под лабораторию.

Здоров, но имеет «навязчивые состояния, заключающиеся в любви к людям»

Попытка отстоять церковь не осталась для властей незамеченной. Уже через несколько месяцев, в начале сентября 1929 года, протоиерей Николай был арестован. Больного и слабого 64-летнего священника посадили в Бутырскую тюрьму и бросили в камеру к уголовникам.

Священника обвинили в том, что он «систематически выступает с антисоветской агитацией как в проповедях, так и в частных беседах, использует религиозные предрассудки масс для возбуждения недовольства против советской власти, призывая верующих «оградить церковь от врагов».

На допросах отец Николай виновным себя не признал. Во время следствия батюшке была проведена психиатрическая экспертиза. И здесь возникла заминка. Несмотря на несчастья, которые сыпались на него одно за другим, батюшка оставался настолько добрым и светлым человеком, что психиатры засомневались в его здоровье.

Посовещавшись, они вынесли вердикт: священник совершенно здоров и вменяем, хотя и имеет, с точки зрения врачей, навязчивые состояния, «заключающиеся в любви к людям и ощущении радости и благодати, которую ему даровал Господь».

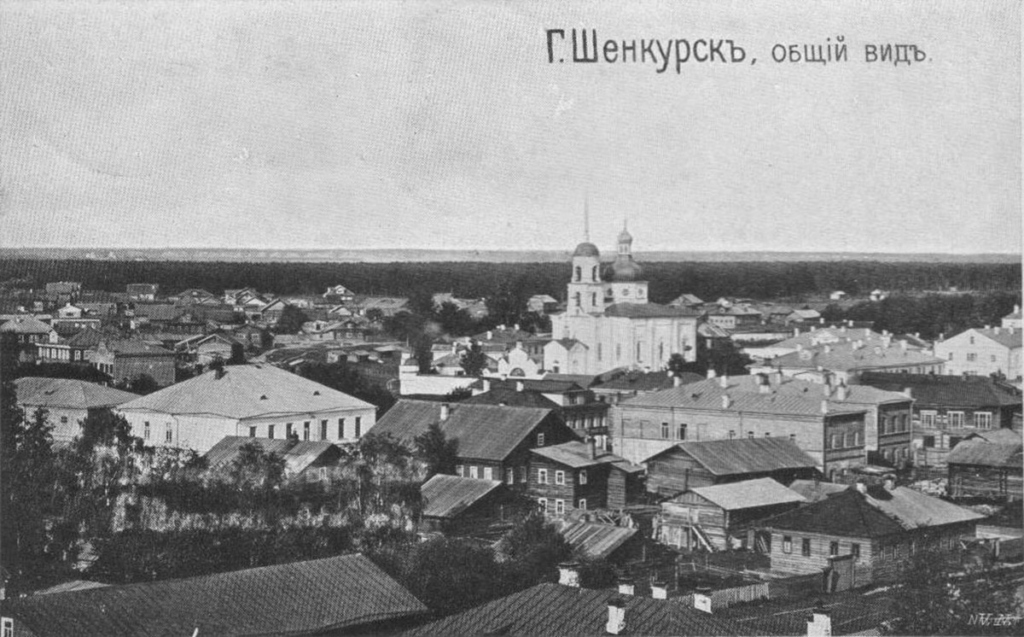

В ноябре 1929 года Коллегия ОГПУ приговорила отца Николая к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на пять лет с заменой наказания высылкой в Северный край. Местом ссылки был определен город Шенкурск Архангельской области. Протоиерея Николая Порецкого ждали тяжелые работы на лесоповале.

Состояние здоровья батюшки оставляло желать лучшего, и его дочь Мария попросила отпустить отца как тяжелобольного человека ей на поруки. Но комиссия тюремных врачей вынесла вердикт: «Следовать может».

Через полгода работы на лесоповале стал инвалидом

В городе Шенкурске ссыльных определили в местную тюрьму, а потом отправили на лесоповальные работы.

В подобных подразделениях ГУЛАГа нормы выработки устанавливались от четырех до шести кубометров поваленных, распиленных, очищенных бревен. Этого количества вполне могло бы хватить на небольшой домик. Но такую норму ссыльные почти никогда не выполняли: не хватало сил из-за недоедания.

Одежду ссыльным не выдавали, они носили годами то, в чем приехали, подштопывая и подлатывая, с обувью ситуация была еще хуже. Кормили рабочих на лесоповале похлебкой: водой, в которой плавало несколько крупинок пшена.

Немолодой и немощный отец Николай в этих страшных условиях быстро превратился в инвалида, непригодного ни к какому труду. Через полгода работы на лесоповале, в июне 1930 года, в связи с тяжелым обострением болезни протоиерея Николая Порецкого освободили от работ.

Тайно помогал отцу

Теперь он должен был жить в Шенкурске до конца ссылки, ежедневно отмечаясь у участкового милиционера. Батюшку приютили монахини, сестры Таисия и Рафаила (Пышкины). Им обеим было за 50, они были родом из этих мест и с молодости и до самого закрытия в 1923 году подвизались в Свято-Троицком монастыре.

Сестры жили на окраине города в крохотном, построенном без фундамента, буквально вросшим в землю, домике. Они и сами выживали с трудом, но бросить тяжелобольного священника не могли.

Поскольку протоиерей Николай Порецкий был лишен права переписки, его дочерям сообщали об отце монахини. Обе дочери отца Николая, Елена и Мария, в свою очередь, пытались хоть как-то помочь отцу, отправляя в Шенкурск посылки. Не отвернулся от него и младший (официально отказавшийся от отца) сын Дмитрий, тайно оказывая ему посильную помощь.

Три года прожил отец Николай в маленьком домике. Монахини ухаживали за священником, делясь с ним тем немногим, что у них было. Они же и похоронили его на городском кладбище в июле 1930 года.

…В одном из писем, которые пришли из Шенкурска полвека назад, внучка отца Николая Мария Александровна прочитала, что монахиню Рафаилу Таисия похоронила рядом с протоиереем Николаем Порецким. А через несколько лет и саму Таисию похоронила рядом с сестрой и батюшкой их знакомая старушка-соседка Анна Янгасова. Она продолжала писать Порецким, пока после 1959 года письма из Шенкурска приходить перестали.

«Останки из могилы №3»

Молодой прихожанин Знаменского храма Константин Семенов слушал Марию Александровну очень внимательно. Из старых писем из Шенкурска было понятно, что могилы обеих монахинь и отца Николая на городском кладбище расположены рядом, но реально ли найти тех, кто знает, где это место?

В сети нашлась информация, не добавившая оптимизма: в 2000 году московский краевед Нина Кузьмина два раза ездила в Шенкурск, но могилу Николая Порецкого так и не нашла… Мария Александровна Полянина верила, что у них все получится.

Летом 2007 года Константин Семенов первый раз отправился в Шенкурск на поиски могилы протоиерея Николая Порецкого. Работа в архиве, краеведческом музее и загсе никаких результатов не принесла, как и опрос местных жителей. Обследование погоста с огромным количеством безымянных могил тоже ни к чему не привело.

Константин Семенов уже смирился, что придется возвращаться домой ни с чем, но перед отъездом решил хотя бы установить у въезда на городское кладбище Поклонный крест в память всех жертв политического террора, погребенных в этой земле. Нашел мастерскую, обо всем договорился.

И в этот момент нашлась ниточка! Константин познакомился с детьми женщины, которая хоронила Анну Янгасову, – они отлично помнили участок кладбища, где это было. Показали могилу Анны Янгасовой на городском кладбище, а рядом, действительно, находились еще три заброшенных захоронения. Но только где похоронены сестры-монахини, а где – ссыльный священник? Останки из могилы № 3 эксперты признали принадлежащими отцу Николаю Порецкому.

К тому времени протоиерей Николай Порецкий уже был причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

Его мощи в специальном ковчеге Мария Александровна передала на временное хранение в Знаменский храм. С 2020 года мощи священномученика Николая находятся в красивой раке, над которой висит большая икона святого.

Мария Александровна Полянина умерла несколько лет назад. А в Знаменском храме поселка Дубровицы теперь каждую субботу молятся ее дедушке – священномученику Николаю Порецкому.