Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 12 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге на Подольской улице – прямо над Городской поверочной палаткой (это что-то вроде филиала Палаты мер и весов). Палату организовал и возглавлял легендарный Дмитрий Менделеев, а заведующим палаткой был назначен отец будущего композитора Дмитрий Болеславович Шостакович.

О семье и предках Дмитрия Шостаковича-младшего можно писать отдельную книгу, и это будет история нескольких поколений, плохо вписывающихся в существующий порядок вещей, часто не согласных с властью и за то властью преследуемых.

Прадед по отцовской линии, ветеринар по профессии и крестьянин по происхождению, жил на территории нынешней Белоруссии, участвовал в Польском восстании 1830-1831 годах, за что вместе с женой был сослан в Пермскую губернию, а оттуда переехал в Казань.

Их сын Болеслав-Артур сотрудничал с деятелями «Земли и воли», был привлечен к суду по делу Каракозова, заключен в Петропавловскую крепость, а после сослан в Сибирь. Жил в Томске, Нарыме, Иркутске, управлял местным отделением Сибирского торгового банка, стал потомственным почетным гражданином.

Его сын, Дмитрий Болеславович (отец композитора), окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, после чего и был принят на работу к Менделееву. Он не был судим, но по семейным преданиям участвовал в шествии, вошедшим в историю как «Кровавое воскресенье», и печатал на собственной квартире прокламации.

По материнской линии история семьи не менее захватывающая. Дед тоже родился в Сибири, управлял конторой золотого прииска в Бодайбо, при этом стараясь облегчить жизнь рабочих. Бабушка открыла школу для детей рабочих и организовала самодеятельный оркестр.

Мама Дмитрия Дмитриевича, Софья Васильевна, окончила Иркутский институт благородных девиц, а после – Санкт-Петербургскую консерваторию. Ее брат, учившийся в университете, познакомил девушку со своим товарищем – и это был Дмитрий Шостакович-старший.

Музыка

Именно Софья Васильевна стала первым учителем музыки для своих детей. И Дмитрий-младший уже в первых классах гимназии понял, что хочет сделать музыку своей профессией.

Для начала мальчика отдали к одному из самых известных частных педагогов – Гляссеру, но уже в 12 лет юный гений, слишком прогрессивный и для своих лет, и для почтенного учителя, разошелся с преподавателем во взглядах и поступил в Петроградскую консерваторию. В 13 лет написал первое крупное музыкальное произведение – Скерцо fis-moll.

Юный Шостакович был активным участником кружка Анны Фогт, где собирались музыканты, близкие ему по духу – то есть интересующиеся новыми направлениями в европейской музыке.

Время было самое тяжелое: сначала Первая мировая, потом революции, Февральская и Октябрьская, Гражданская война, голод, нищета, разруха. Наесться скудным консерваторским пайком было невозможно, трамваи не ходили, в зданиях не топили – надо было еще сначала отогреть пальцы, чтобы сесть за рояль.

В 1922 году стало еще труднее – умер отец, и семья осталась совершенно без денег. Сам музыкант перенес тяжелую операцию. Но едва выкарабкавшись, устроился тапером в кинотеатр, чтобы поддержать семью. Помог композитор Глазунов, знавший Шостаковича еще подростком, – он добыл ему усиленный паек и персональную стипендию.

В 1923 году Шостакович завершил обучение по классу фортепиано, два года спустя – по классу композиции. В качестве дипломной работы представил свою Первую симфонию. 12 мая 1926 года – день, когда она была исполнена впервые, отмечал потом всю свою жизнь. Это был день, когда родился большой композитор.

На исполнении симфонии присутствовал бывший в то время в Москве немецкий дирижер Бруно Вальтер. Музыка двадцатилетнего гения произвела на него большое впечатление, и уже в следующем году Шостакович дирижировал на премьере симфонии в Берлине. А через год Первую симфонию Шостаковича исполняли в США.

Так началась его мировая слава.

Болезнь

Однако прямо в день своего двадцатилетия в его дневнике появляется запись о странных ощущениях в правой руке. Она почему-то не слушалась. Настолько, что он больше не смог удержать стакан. Между тем Шостакович надеялся оставаться не только композитором, но и концертирующим пианистом. Потерять работоспособность руки в этом случае – лишиться профессии.

К тому же врачи не могли поставить диагноз. Ясно было, что проблема неврологическая. Но какая именно и, главное, как это вылечить или хотя бы облегчить, было не очень понятно.

В начале тридцатых Шостакович женился. Его избранницей стала Нина Васильевна Варзар. Девушка была из семьи ученых, астрофизик, ученица Иоффе. Но науке предпочла роль жены и матери. Более двух десятилетий она оставалась ангелом-хранителем Шостаковича, у них родились дети – дочь Галина и сын Максим.

«Сумбур вместо музыки»

В тридцатые годы он написал и представил публике Вторую и Третью симфонии («Симфоническое посвящение Октябрю» и «Первомайскую»), работал заведующим музыкальной частью в московском театре Мейерхольда и в Ленинградском ТРАМе.

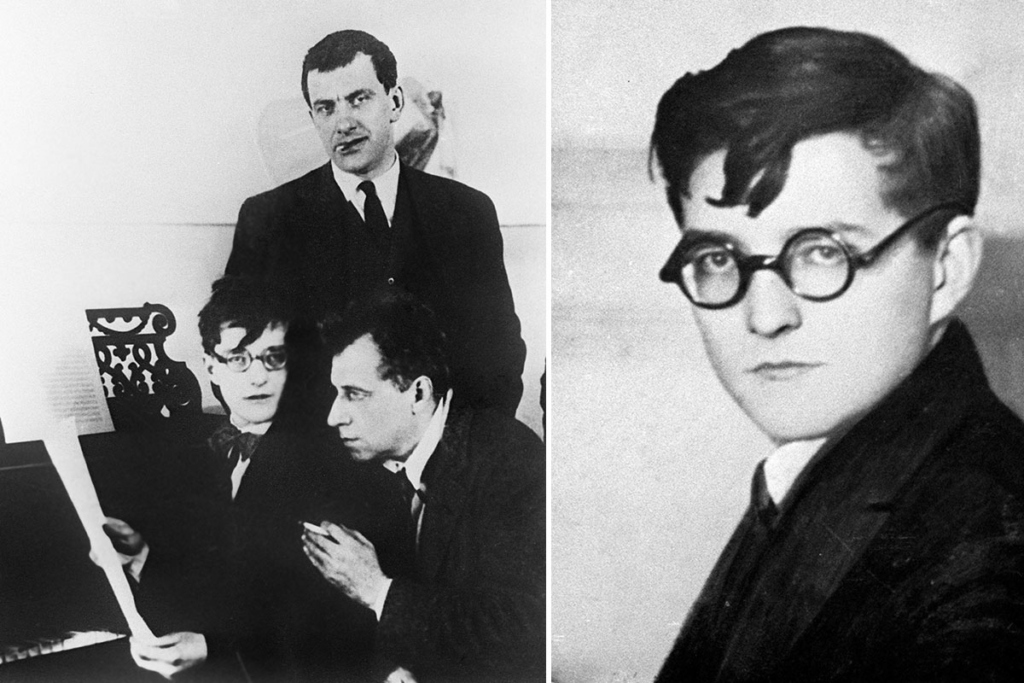

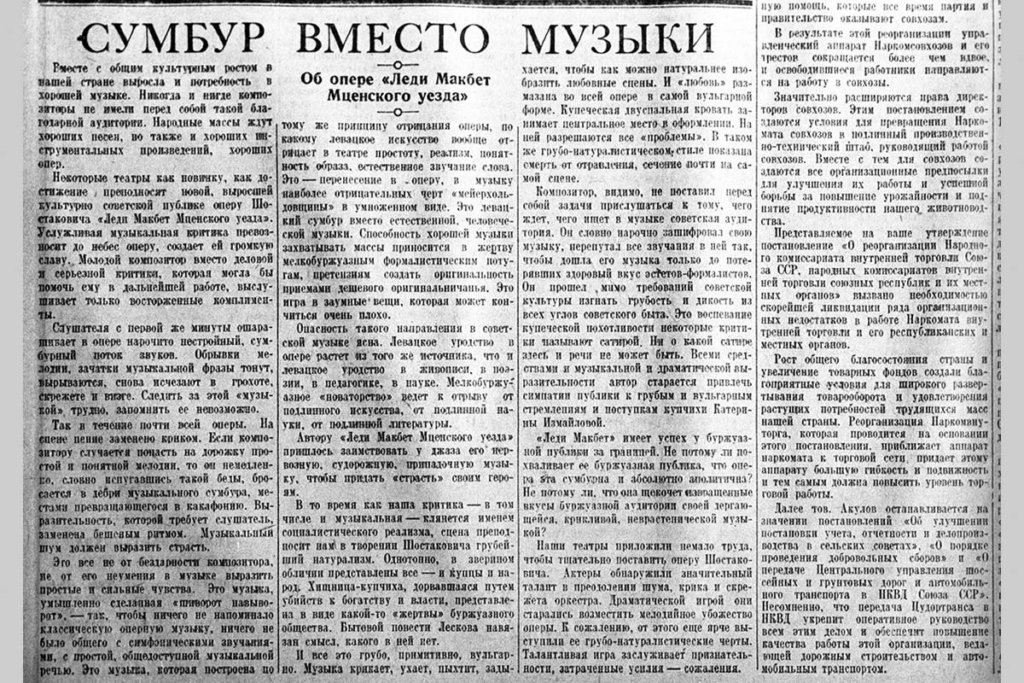

Тогда же была написана опера «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Николая Лескова. Приняли ее с восторгом, но через год, в 1936 году, в «Правде» вышла статья «Сумбур вместо музыки» (предположительно, инициированная самим Сталиным), жестко раскритиковавшая музыкальный почерк композитора.

Из-за этого была сорвана премьера Четвертой симфонии. Ее исполнили только четверть века спустя, уже во времена хрущевской оттепели.

По рассказам сына композитора, в 1937 году Шостакович ожидал ареста. Тем более, что за него заступился маршал Тухачевский, с которым композитор был в хороших отношениях. Но скоро и сам Тухачевский был обвинен, арестован и расстрелян.

«И вызвали моего отца в НКВД и стали спрашивать: «Вы общаетесь с Тухачевским, вы были у него дома, Тухачевский не говорил о том, что надо Сталина убить?» Папа им говорит, что ничего подобного не слышал. Следователь ему сказал: «Я вам советую вспомнить, что такое было. Вы идите сейчас домой, а потом в понедельник придете и расскажете, как это все было».

Папа в ужасе вернулся домой. Он понял, что его арестуют. Он попрощался с мамой и пошел в назначенное время в НКВД. Приходит и сидит около кабинета этого следователя, который его вызвал, а его нет и нет. Час проходит, два, три, и какой-то клерк в военной форме спрашивает: «Вот, вы сидите здесь, товарищ, долго. Что вы ждете?»

А папа говорит: «Меня вызвал этот следователь к себе. Я жду, пока он меня примет». А вахтер сказал: «А вы зря ждете, следователь арестован как антисоветский деятель, и вообще его уже нет. Идите домой, вам крупно повезло» (из интервью Максима Шостаковича Русской службе Би–би–си).

Ему действительно повезло – он не был репрессирован. Но перешел в режим выживания. В 1937 году он пишет Пятую симфонию – насколько может, традиционалистскую. Сталин реагирует в «Правде» фразой: «Деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику».

До войны Шостакович успел завершить Шестую симфонию и стать профессором Ленинградской консерватории. А в начале войны, уже в условиях блокады, начал работу над Седьмой симфонией – самой, пожалуй, известной, получившей название «Ленинградская».

Седьмая

Максим Шостакович вспоминал в интервью, какое мощное и страшное впечатление произвела на него, маленького, эта симфония на премьере в Куйбышеве, где семья находилась в эвакуации. Туда же был эвакуирован оркестр Большого театра – он и исполнил эту симфонию впервые 5 марта 1942 года.

«Вот этот, таа-таа-та-та-та, который все ближе и ближе, этот барабанчик – да-га-да-га-дам, да-га-да-га-дам, да-га-да-га-дам, да-га-дам, да-га-да-га – все приближается, приближается, был очень страшно, потому что в те времена во всех газетах были карикатуры на немцев, страшные такие, которые отрезают головы людям. И слова «немецкие оккупанты» были пугающими словами для детей. Когда вернулся домой, я долго не мог заснуть, и моя няня, она была очень верующая женщина, долго читала Псалтырь, чтобы я заснул, потому что я не мог от страха успокоиться», – рассказывал он.

Эта музыка действительно выразительна настолько, что ее, кажется, видишь глазами: бесстрастные чужие лица, чужие каски, чужие руки, сжимающие оружие, чужие сапоги, марширующие по твоей земле. Или это уже привычное сочетание музыки Шостаковича с кадрами кинохроники создает такое ощущение.

Между тем изначально Седьмая создавалась под влиянием совсем других впечатлений.

«Эта симфония – потом была симфония о войне, но та работа, которая в голове композитора происходит, до того как он ее запишет, – у него было идея писать на псалмы Давида. Очень много в музыке связано с религиозным началом псалмов, из Псалтыри. Потом эта симфония обросла уже другими образами, образами войны, образами горя человеческого, но замысел был написать симфонию на впечатлениях о Псалтыри», – рассказал Максим Дмитриевич.

Уже в конце марта «Ленинградская» симфония была исполнена в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, и одновременно – в США, где ею дирижировал Артуро Тосканини. А 9 августа 1942 года – в блокадном Ленинграде – ее исполнил Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета, дирижировал Карл Элиасберг. Это было важное событие для осажденного города.

После отступления немцев от Москвы Шостакович переехал в столицу, преподавал композицию и инструментовку в Московской консерватории. В сороковые годы он создал целый ряд камерных произведений – Фортепианный квинтет, Второе фортепианное трио, Струнные квартеты № 2, № 3 и № 4. А Победу отметил написанием Девятой симфонии. Казалось, жизнь снова налаживается.

«Буржуазный формалист»

Но в 1948 году начались гонения на композиторов, не умещавшихся в тесные классические рамки. В эту группу попали Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Николай Мясковский, Гавриил Попов, Виссарион Шебалин – и Шостакович. Все примерно ровесники, все искатели нового, двигавшие вперед русскую и мировую музыку.

Но на Родине их специальным постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) обвинили в «буржуазном формализме», «декадентстве» и «пресмыкательстве перед Западом».

В числе других «формалистов» Шостакович был обвинен в профнепригодности, лишен званий профессора Московской и Ленинградской консерваторий и отовсюду уволен.

Максим Шостакович вспоминает, как в 1948 году они снимали дачу в Комарове.

«Там, по финской традиции, у нашего дома не было заборов, и через наш участок проходили люди из дома отдыха госучреждения. Это госучреждение была прокуратура советская. И вот они, прокуроры, когда они проходили мимо нашей дачи, кричали: «Эй, формалиста! Выгляни сюда, покажи свою антинародную морду!» Я очень помню это тяжелое время для моего отца».

В те годы Шостакович писал главным образом в стол. Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», Первый скрипичный концерт, пародийную музыкальную пьесу «Антиформалистический раёк», для которой сам написал и текст, высмеивающий Сталина, Жданова и предъявленные ими смехотворные обвинения.

В 1949 году монарший гнев неожиданно сменился на милость. В США готовилась Всемирная конференция в защиту мира, и Шостаковича пригласили в состав делегации.

По воспоминаниям сына, Шостаковичу напрямую позвонил Сталин с распоряжением ехать. Композитор пытался отказаться, сославшись на нездоровье. И Сталин распорядился прикрепить его к кремлевской поликлинике. Давление властей ослабло. А спустя год композитор получил Сталинскую премию за кантату «Песнь о лесах». Угроза на время отступила.

Потеря

Дети отца очень любили. Максим Шостакович: «Он был замечательный отец. Он никогда нас не наказывал, но когда мы совершали какой-то неправильный поступок, такая была скорбь на его лице, молчаливая скорбь, понимаете, что для нас огорчить его – это было самым страшным наказанием… Он вообще был человек немногословный. Никогда ничего не объяснял, по его виду было ясно, что он переживает и как нужно себя вести. Поэтому, я считаю, что он прекрасный отец был».

В начале пятидесятых Шостакович побывал в Лейпциге, куда был приглашен в качестве члена жюри Конкурса имени И.С. Баха, начал сочинять «24 прелюдии и фуги для фортепиано», написал цикл «Танцы кукол» для фортепиано, создал Десятую симфонию. В 1954 году получил звание Народного артиста СССР – и потерял любимую жену.

Нине не было и пятидесяти. Она сгорала от онкологии, ей была сделана операция, но, видимо, неудачно. Не стало верной спутницы, чьей главной жизненной целью было – беречь свою семью, пестовать талант мужа и создавать условия для его работы. Когда-то она даже перестала играть на рояле – чтобы не травмировать любительским исполнением абсолютный слух гениального супруга.

Без нее между ним и внешним миром не осталось никакой защиты. Он был одинок и растерян. К тому же дети были еще слишком юными, им нужна была семья. Шостакович попытался наладить жизнь, скоропостижно заключив брак с Маргаритой Кайновой, инструктором ЦК ВЛКСМ. Выбор был неожиданным и странным.

Маргарита была совсем не похожа на самоотверженную Нину, служить гению не могла и не хотела, и более того – о музыке у нее были собственные, партийные представления, которые она пыталась привить и супругу. Они протянули вместе чуть больше пары лет.

Обретение

В 50-е Шостакович написал Шестой струнный квартет, Второй концерт для фортепиано с оркестром, Первый концерт для виолончели с оркестром, Одиннадцатую симфонию («1905 год») и оперетту «Москва, Черемушки».

Редактором либретто последнего произведения в издательстве «Советский композитор» оказалась молоденькая выпускница вуза Ирина Супинская. Но с автором произведения она познакомилась совсем случайно, на концерте – знакомый попросил Шостаковича провести девушку в зал. После концерта Шостакович проводил ее до дома, и встречаться снова планов не было.

Но композитор попал в больницу с переломом ноги, а Ирина, узнав о случившемся, решила его навестить. Он сделал ей предложение сразу же после выписки, и она сразу же ему отказала. Ирина была замужем и почти ровесницей его детей. Их союз казался невозможным. Год они не виделись, но, встретившись снова, поняли, что любят друг друга. Ирина ушла от мужа, а в 1962 году они с Шостаковичем расписались. Ей было 27, ему – 56.

О его болезни она узнала еще перед свадьбой, но на ее решение это не повлияло. В интервью журналу Story Ирина Антоновна рассказывала: «Вскоре после моего переезда Дмитрий Дмитриевич лег в Кремлевку, чтобы проколоть какие-то витамины. Что за витамины, зачем? Дай, думаю, схожу и спрошу, что с ним такое, поскольку Галя и Максим ничего мне не могли толком объяснить…

Профессор Работалов ввел меня в курс дела. «Конечно, Дмитрию Дмитриевичу мы ничего не говорим, – сказал он, – но, раз вы жена, я вам скажу». И он сообщил, что врачи сами не знают, что это за болезнь, что они просто поддерживают Дмитрия Дмитриевича витаминами, чтобы болезнь не развивалась. Но она развивается все равно. И если сейчас у него плохо работает только правая рука, то потом это будет нога, потом паралич охватит все тело – и как это лечить, они, в общем, не знают».

Шостакович написал Двенадцатую симфонию («1917 год») и Тринадцатую, на стихи Евгения Евтушенко. Стал секретарем Союза композиторов СССР, потом – первым секретарем Союза композиторов РСФСР и даже вступил в партию. Его как будто бы продвигали, но при этом продолжали держать на коротком поводке (или воображать, что держат).

Максим Шостакович: «Достаточно вспомнить Тринадцатую симфонию, когда до последней минуты было неясно, будет она исполнена или нет. Все певцы, которые должны были быть, все по очереди отказывались ее исполнять, потому что она была «симфония нон-грата».

И в это же время в составе звездной делегации советских музыкантов (Геннадий Рождественский, Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская) Шостакович отправляется на Эдинбургский фестиваль, где исполняется много его произведений. Возможно, только тогда он смог представить подлинный масштаб своей известности.

Пятнадцатая

Исследователи творчества Шостаковича пишут, что в последнее десятилетие его музыка становилась все более мрачной и трагичной. Квартеты № 11 и № 12, Второй виолончельный и Второй скрипичный концерты, Скрипичная соната, вокальный цикл на слова Александра Блока. Четырнадцатая симфония для двух солистов и струнного оркестра, где он использовал стихи Аполлинера, Рильке, Лорки и Кюхельбекера, вообще большей частью о смерти.

Возможно, так воздействовала на него болезнь. Он пытался ей противостоять, выполнял назначения врачей, но состояние продолжало ухудшаться.

Ирина Шостакович: «Когда обследование в Америке, на которое Дмитрий Дмитриевич так надеялся, только подтвердило безнадежность его положения, мы поехали в Курган к доктору Илизарову. Ростропович посоветовал, он считал, что Илизаров врач от Бога, и верил в него. Илизаров, конечно, гений, потому что болезнь Шостаковича была вообще не по его части, но он придумал пропитать специальным препаратом свиную косточку и пересадил ее Дмитрию Дмитриевичу – рука заработала.

Работала, правда, недолго, через какое-то время снова отнялась. Потом мы еще раз ездили в Курган, но уже без особого толку. Но Дмитрий Дмитриевич все равно боролся. Каждое утро он делал зарядку, я ему по часам давала лекарства, он их честно принимал, старались, по возможности, выходить на концерты. Эти выходы все-таки были для него продолжением прежней жизни. Во всяком случае, он так говорил, и я так считала тоже».

Он продолжал работать. В 70-е годы он создал вокальные циклы на стихи Марины Цветаевой и Микеланджело, 13-й, 14-й и 15-й струнные квартеты и Пятнадцатую Симфонию. В ней он цитирует произведения прошлого – увертюру к опере Россини «Вильгельм Телль», «Кольцо Нибелунгов» Вагнера, Малера, Глинку и самого себя. Словно перебирает воспоминания, приводит в порядок архив памяти.

Последним его сочинением стала Соната для альта и фортепиано. Максим Шостакович: «У него была болезнь нервов. И он очень от этого страдал. Под конец жизни даже писать не мог. Он чашку чая не мог держать правой рукой. Вся правая сторона была подвержена этой болезни страшной… При жизни, которую мой папа вел, конечно, не исключено, что это на фоне этих страшных нервных потрясений, которые всю его жизнь были вокруг него.

Это все его близкие друзья, которые cгинули в советских лагерях. Муж его сестры (Марии Дмитриевны) погиб в лагерях. Бабушка моя, по линии матери, была тоже сослана. Не говоря уже о его друзьях – каждый второй человек был подвержен сталинским репрессиям».

В последние годы к БАС прибавился, очевидно, рак легких. Но ни то, ни другое не стало причиной смерти. Ирина Антоновна вспоминает, что Шостакович аккомпанировал на концерте певцу Нестеренко, исполнявшему его романс. Певец забыл начало, Шостакович разволновался, и позже ему стало плохо. Скорая определила инфаркт и увезла Шостаковича в больницу.

«Утром в тот день попросил почитать ему вслух рассказ Чехова «Гусев». Перед смертью человеку становится как-то легче, и начинаешь думать, что, может быть, все обойдется. И я почему-то тоже была в тот день спокойна. Он послал меня за почтой в город и сказал приезжать в такое-то время, потому что мы будем смотреть футбол по телевизору – Дмитрий Дмитриевич был страстный болельщик, всю жизнь болел за питерский «Зенит», даже вел специальный гроссбух, куда записывал голы и расписание матчей. Когда я приехала с почты, он был еще теплый, но уже умер».

Дмитрия Шостаковича не стало 9 августа 1975 года.