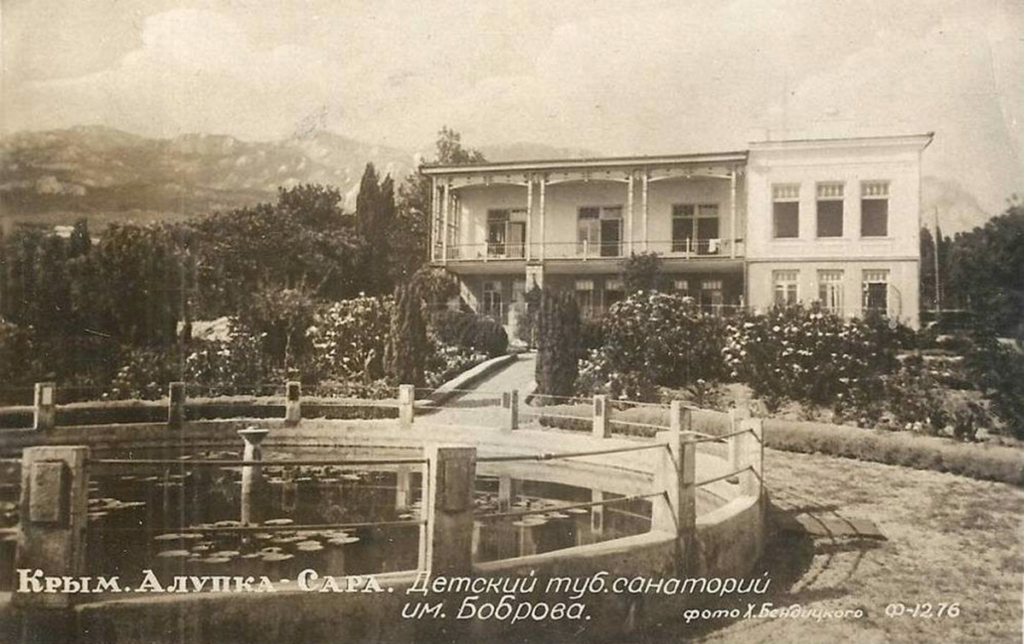

Бобровка на Саре, костно-туберкулезный санаторий имени Боброва под Алупкой, – место, где однажды ненадолго пересеклись судьбы знаменитого орденоносного доктора Петра Изергина и знаменитого сказочника Корнея Чуковского – взрослых, больше всего на свете озабоченных тем, как справиться со смертью, подступающей к ребенку.

Пересеклись они в тяжелый момент – тяжелый исторически, тяжелый экономически, тяжелый лично. Это вечная «пря живота со смертью», поединок жизни и смерти. Это бесконечная боль взрослого, беспомощного перед страданием ребенка. И горькое поражение.

И только потом, гораздо позже – победа, которая одному уже будет не нужна, а другой ее уже не увидит. Но жизнь опять победит смерть – на сей раз вполне известным науке способом.

Без движения

В конце XIX – начале ХХ века туберкулез стал настоящим бедствием для больших городов всего мира: плотность населения высокая, санитария, особенно в бедных районах, неважная, а в России еще и климат суровый. Чахотка уносила больших и маленьких, безвестных и знаменитых: от нее умерли Белинский и Чехов, Шопен и Кафка, Джордж Оруэлл и Вивьен Ли.

В культуре известна в основном легочная форма туберкулеза – та самая, которой страдала героиня «Дамы с камелиями». На взгляд со стороны – романтическая литературная болезнь: лихорадочные пятна на щеках, зловещий кашель, кровь на белоснежном платке. До открытия возбудителя туберкулеза, палочки Коха, вообще считалось, что это болезнь нервных людей и что она вызывается сильными страстями.

Романтики полагали, что в процессе болезни душа мучительно освобождается от оков тела, которое слабеет, хиреет, худеет, истончается – пока не выпустит душу. Некоторые даже мечтали умереть от туберкулеза; иным это удалось.

В жизни все это было совсем не так красиво: на самом деле больных чахоткой мучил постоянный жар, они страдали от слабости, боли в груди и удушья. Потеть по ночам, просыпаться мокрым, с трудом подниматься по лестницам, изнемогать от болезненного, разрывающего кашля – и главное, понимать, что ты обречен и сделать с этим ничего нельзя, – в этом не было ничего возвышенного.

Еще меньше романтического во внелегочных (по-научному – экстрапульмонарных) формах туберкулеза. На такие его формы до открытия антибиотиков приходилось до трети всех случаев этой болезни, как выяснили ученые, изучавшие данные археологических раскопок и записи санаториев. Туберкулез может поразить любой орган – и мозг, и почки, и кожу, и глаза. Может отнять пальцы, обезобразить лицо, ослепить.

В 1913 году в Российской империи смертность от этой болезни достигала 400 человек на 100 000 населения. Точных сведений о заболеваемости нет – но в разных губерниях она могла составлять и несколько тысяч человек на 100 000.

Самая частая внелегочная форма туберкулеза – костно-суставный туберкулез, а из костей чаще всего поражается позвоночник – это так называемая болезнь Потта, туберкулезный спондилит. Это мучительная болезнь, которая приводит к скрючиванию позвоночника, появлению горба, параличам, к возникновению гнойных абсцессов. Кроме того, внелегочные формы туберкулеза особенно тяжело поддаются лечению. И им особенно подвержены дети.

Ребенок, больной костным туберкулезом, мучительно страдает. Пораженные туберкулезом кости разрушаются, они могут сломаться, поэтому больному необходима неподвижность. Гипсовый корсет на туловище или гипсовую повязку на пораженные конечности накладывали надолго – на месяцы, а то и на годы.

Ребенок, которому по природе его положено бегать, скакать и лазить, лежал обездвиженный, не мог даже переворачиваться. Гипс давит, под гипсом чешется; под ним могут появляться гнойные свищи над пораженными и воспаленными суставами. Отсюда – запах, отсюда – изоляция, необходимость дренажей, мучительных перевязок и промываний.

Поражение глаза – это боль, светобоязнь, слезы; потом глаз усыхает, мертвеет. Ребенок чувствует себя искалеченным, ненужным, обреченным, свою жизнь ощущает бессмысленной. Ребенок плачет, липнет к маме, думает о смерти. Уход за ребенком сложен и мучителен, но еще страшнее переживание его страдания и умирания.

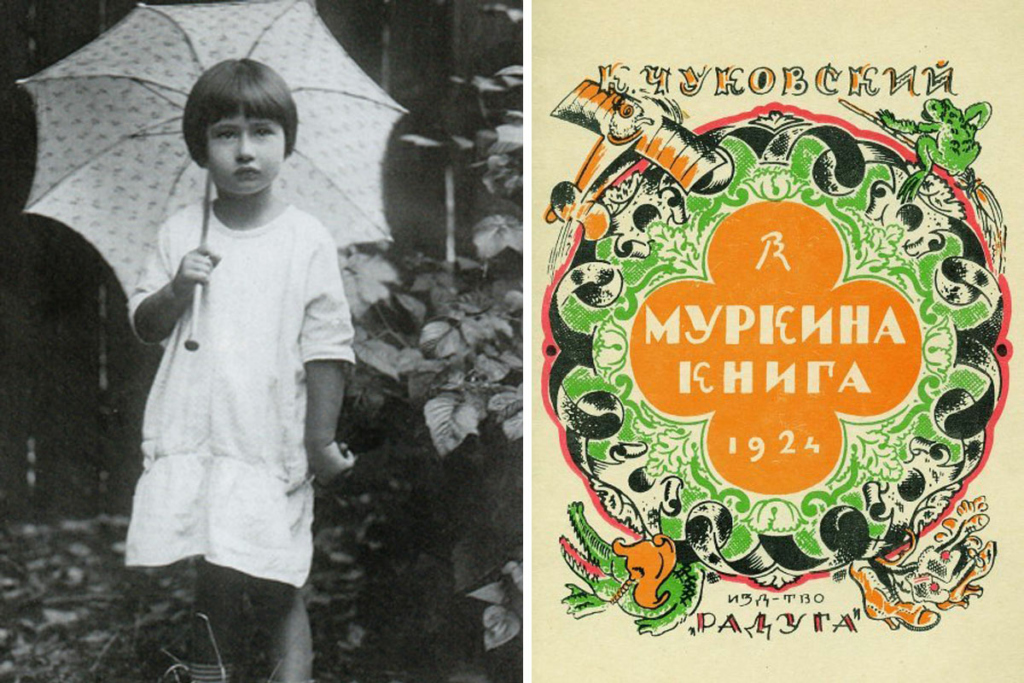

Наверное, подробнее всего история детского заболевания костным туберкулезом описана в дневниках Корнея Чуковского.

Его младшей дочке Мурочке поставили этот диагноз в самом конце 1929 года, когда ей еще не исполнилось десяти лет. Год был тяжелым и страшным для Чуковского: он только что пережил борьбу с «чуковщиной», травлю, которая окончилась его фактическим изгнанием из литературы, ему негде было печататься, практически нечем зарабатывать на жизнь.

Его не спасло даже публичное, напечатанное в газете отречение от сказок и обещание написать «Веселую Колхозию», сборник о коллективизированной деревне. Он и болезнь Муры воспринял как кару за предательство самого себя.

К весне 1930 года Муре стало хуже. Уже 7 мая Чуковский записал в дневнике: «Мне даже дико писать эти строки: у Муры уже пропал левый глаз, а правый – едва ли спасется. Ножка ее, кажется, тоже погибла». И на следующий день: «Как плачет М. Б. [Мария Борисовна, жена] – раздирала на себе платье, хватала себя за волосы».

В сентябре 1930-го Чуковский с женой и младшим сыном Бобой повез Мурочку в знаменитый санаторий имени Боброва в Алупку. Трое суток заняла дорога от Москвы до Севастополя; в поезде у Муры поднялась температура под сорок. В Севастополе отец долго и тщетно искал машину, которая отвезет в Алупку; нашел, когда уже хотели звать врача и срочно снимать гипс с ноги.

Дальше была мучительно-страшная дорога до Алупки, когда Мурочка кричала от боли при каждой кочке или выбоине. Дальше – санаторий: ребенка обрили, вымыли, сняли гипс, обнаружили под ним гнойные свищи с двух сторон. Родителей не пустили дальше, ребенка отправили в изолятор: «Лежит, бедная, безглазая, с обритой головой на сквозняке в пустой комнате, и тоскует смертельной тоской. Вчера ей сделали три укола в рану».

Но санаторий давал надежду – уже почти утраченную.

Бобровка

Первый детский санаторий для туберкулезных больных (первый не только в России, но и в Европе) открыл в Алупке хирург Александр Бобров – ученик Николая Пирогова, профессор, автор множества новых методик оперирования, глава хирургической клиники медицинского факультета Московского университета. Он сам был болен туберкулезом и поэтому жил в Крыму. Он ясно понимал, как страдают дети, больные внелегочными формами туберкулеза, и загорелся мыслью создать для них специализированный санаторий.

Этому делу он посвятил несколько лет. Владельцы Воронцовского дворца и имения в Алупке выделили ему землю на западной окраине Алупки за символическую арендную плату. Этот участок называется Алупка-Сара (Сара – это желтая земля).

Лечения от туберкулеза не существовало до середины ХХ века – разве что больные могли уехать куда-нибудь подальше от русской осени-зимы-весны с их бесконечными простудами в теплые края и там набираться сил. Кто-то уезжал в Крым, кто-то в Швейцарию, кто-то в Италию. Но и это не всегда помогало.

Первый противотуберкулезный санаторий появился в немецкой Силезии в 1854 году; затем они стали возникать в Германии и Швейцарии. Выздоровлению больных должны были способствовать мягкий климат, покой и усиленное питание (считалось, что больной должен получать 6000 калорий в день – сливки, масло, молоко, мясной бульон, яйца и т.п.; особенно важную роль в лечении туберкулеза, по тогдашним представлениям, играло молоко). В России в конце XIX – начале ХХ века работали два туберкулезных санатория, оба под Петербургом.

Бобров стал собирать благотворительные пожертвования, нашел архитекторов, которые создали проект санатория без гонорара. Деньги на строительство санатория давали Чехов, Толстой, Бальмонт, Горький, Бунин, Станиславский, Брюсов; помогали деньгами ялтинские врачи и московские купцы; артисты давали благотворительные концерты и перечисляли сборы в фонд строительства; большой вклад внесло Императорское человеколюбивое общество и его глава, Великая княгиня Ксения Александровна.

16 апреля 1902 года санаторий на 120 мест был торжественно открыт. В него принимали детей от 3 до 14 лет, «страдающих туберкулезом костей, желез, рахитом и малокровием». В санатории были полуплатные и бесплатные места для нуждающихся. Детей принимали «без различия пола, сословий, национальности и религии». При санатории жили два врача, на каждых четверых детей приходилась одна няня. Была своя лаборатория, своя мастерская по изготовлению корсетов, костылей и протезов.

Сам доктор Бобров успел поработать главным врачом санатория совсем недолго: он умер от туберкулеза в свои 54 года в 1904 году.

Крутой и неласковый доктор

Бобров, конечно, понимал, что силы его на исходе и что ему нужен преемник. Такого преемника он нашел почти случайно. Известный хирург, он продолжал оперировать и когда жил в Алупке. Но там не было своей больницы, и ему нужно было договариваться с окрестными клиниками, чтобы его и ассистента пустили в операционную. Из земской больницы Кореиза ему сурово ответил местный доктор Петр Изергин, что операционную предоставит, но ассистировать и отвечать за чистоту помещения будет сам.

Боброву очень понравился такой ответственный подход к работе, и он стал уговаривать Изергина перейти на работу в санаторий. Изергин был не против, но напомнил, что он простой хирург и никогда не занимался туберкулезом – а значит, надо учиться. Он уехал учиться за границу – и после возвращения возглавил санаторий после Боброва.

Изергин, уроженец Вятки, учился в Казанском университете одновременно с Лениным и даже был с ним знаком. Сначала он учился на физико-математическом факультете, но его исключили после студенческих волнений, и он снова поступил через год, но уже на медицинский. Работал земским врачом, заводским врачом, дважды терял работу как политически неблагонадежный. В Крым он приехал из-за плохого здоровья.

Встав во главе санатория, он стал неукоснительно внедрять свои принципы лечения туберкулеза. Если раньше он, как и Бобров, уповал на операционное лечение, то теперь был убежден в преимуществе консервативного. Больные должны были заниматься физкультурой, находиться на солнце все те дни, когда солнце есть, ежедневно купаться, или принимать морские ванны, или хотя бы обтираться морской водой. А главное – все время находиться на свежем морском воздухе.

Плюс – правильное гипсование, режим, воспитание. Он сам делал для детей гипсовые кроватки, корсеты, лангетки – даже сам лепил манекены, на которые примерял корсеты. «Изваяв ту или иную форму, он готовит по ней те наколенники, набедренники, «кроватки» и «лифчики», которые должны выпрямлять, укреплять и покоить искривленные больные суставы, – рассказывал Чуковский в очерке о санатории. – В этом деле требуется максимальная точность: ошибка в один сантиметр может сделать ребенка на всю жизнь калекой.

Ведь цель всех этих изваяний заключается в том, чтобы создать покой для заболевшего органа и исправить порочное его положение. Работа здесь весьма кропотливая: снять форму с больного участка тела, залить ее алебастром, изготовить по этой форме модель и т.д. Когда же пациент встанет на ноги, ему нужна другая скульптура: «туторы», «корсеты» и прочее – для разгрузки ослабевшего органа от всякой излишней работы. Эти ортопедические аппараты – специальность Бобровки, которая делает их такими портативными, изящными, легкими, что я был готов поначалу считать их изделиями какой-нибудь лондонской фирмы».

Детям ежедневно меняли белье, их вкусно и сытно кормили. Санаторий сиял белизной и чистотой. Зелень, цветы, море – все должно было помогать маленьким пациентам встать на ноги. Изергин еще до Первой мировой вложил в санаторий все свои деньги – 120 тысяч рублей золотыми.

Все перевернулось после революции. Главной задачей Петра Изергина стало спасти санаторий от разрухи, голода, разорения и уничтожения. «В голодные годы не голодали, – записывал Чуковский. – Он обеспечил санаторию мылом, сахаром, маслом, какао, сгущенным американским мясным бульоном».

Изергин отказался убирать портреты создателей и жертвователей санатория, среди которых была Великая княгиня Ксения Александровна – просто спрятал их под папиросной бумагой и портретами советских руководителей; потом ему придется за это отвечать на «чистке». Принимал на работу жен и сестер белогвардейцев – сестер милосердия с богатым опытом – еще с Первой мировой.

1930-й год, когда Чуковский привез в санаторий свою Мурочку, не был совершенно безоблачным для Бобровки. И дело не только в чистках. В Крыму было голодно – «здесь, – может быть, временно, – страшная заминка с провиантом», писал Чуковский сыну с оглядкой на почтовую цензуру. В дневнике записывал: «Воспитательниц в санатории 18. Все они живут впроголодь – получают так называемый голодный паек. И естественно, они отсюда бегут. Вообще рабочих рук вдвое меньше, чем надо. Бедная Мура попала в самый развал санатория».

Зубной врач санатория говорила тогда ему: «Во время голода Изергин все же сохранил свой санаторий, сам ездил за провизией и, когда у него хотели ее реквизировать, говорил: возьмите вот это, это я везу для себя, а этого не троньте, это – для больных детей; во время землетрясения он спас всех детей от катастрофы, и вот теперь новые люди не знают его работы, смеют говорить, что он корыстный человек, белогвардеец и проч».

В очерке Корнея Чуковского «Бобровка на Саре», конечно, реквизиция не упоминается – вместо этого сказано: «…он сам ходил пешком в отдаленные места полуострова и добывал для детей провиант и, когда вез его по глухим бездорожьям, никакие бандиты не смели отнять у него эту добычу».

Вот каким Изергин предстает в этом очерке: «Изергин человек крутой и неласковый, отнюдь не склонный к апостольской тихости. Дисциплина у него в Бобровке железная, и расхлябанности в работе он не простит ни себе, ни другим. Работает он с утра до ночи, торопливо и нервно, – ведь у него на руках триста сорок больных (до революции было всего сто шестьдесят). Брови у него насупленные, взгляд неприязненный, но стоит в Алупке или в Симеизе назвать его имя, и самый хмурый татарин просияет лицом:

– Ызыргын! Ызыргын!

Потому что в течение двадцати пяти лет этот сердитый человек на виду у всей здешней округи делал «великое дело любви».

Он кормил на свои деньги голодных татарских детей. «Для окрестных татар «Ызыргын» универсальный целитель: и педиатр, и акушер, и глазник. Когда в Алупке не было врачебного пункта, он заменял им целую больницу».

Алупкинские краеведы часто предполагают, что Изергин – прототип Айболита. Всякому, кто знаком с биографией Чуковского, очевидно, что Айболит появился гораздо раньше, пересказ «Доктора Дулиттла» Хью Лофтинга вышел еще в 1925 году, даже в декабре 1924-го, а поэтическая сказка про Айболита – в 1929-м.

Но образ доктора – доброго или сердитого, хмурого или ласкового, принципиально важен для творчества Чуковского. Доктор всегда рядом с теми, кому плохо, в любую погоду идет им на помощь, спокойно и без пафоса творит «великое дело любви» – и ставит, и ставит им градусники…

Роль корреспондента

Родителей в санаторий не пускали – разрешали три свидания в месяц. Марии Борисовне, маме Мурочки, видеться с дочерью чаще тоже не разрешили; она плакала, собиралась увезти девочку в Евпаторию. Сам Чуковский, чтобы бывать рядом с дочерью беспрепятственно, пообещал написать о санатории очерк – и теперь мог сюда приходить как московский журналист, для сбора информации, и как писатель – читать детям свои сказки и книги других писателей, разговаривать с ними. Это ведь тоже нужно: не градусники ставить, а читать им книги, увлекать приключениями, зачаровывать поэзией, показывать радость и красоту жизни.

Первый визит писателя к детям оставляет двойственное впечатление: «Стоит только пройти по той узенькой улице, которая образовалась между двумя рядами их коек, чтобы понять, какая страшная с ними случилась беда. У одного туберкулез позвоночника; он лежит уже четыре года, весь замуравленный в гипс. У другого туберкулез глаза, у третьего туберкулез почек. У четвертого и то, и другое, и вдобавок несколько гнойных свищей в тазобедренном или голеностопном суставе. Тот только что перенес трепанацию черепа, у этого парализованы ноги».

Но эти дети не чувствуют себя несчастными. Они с удовольствием слушают чтение, хохочут, обсуждают важные дела – и даже проводят собрания по искоренению «жвачничества» (то есть привычки уныло сидеть над тарелкой вместо того, чтобы быстро все съесть). Они готовятся к празднованию 7 ноября и учат наизусть стихи.

И даже Мура, когда ей полегчало, температура упала, нога перестала так сильно болеть, тоже увлеклась общей жизнью. Подружилась с девочками, стала учить стихи, собирать открытки, интересоваться жизнью улиток. «Ляля, соседка Муры, самая печальная девочка во всем павильоне, – записывает Чуковский. – Она, говорят, обреченная, и, кажется, знает это. <…> Мура любит ее горячо – потому что может ее жалеть».

Через полмесяца – «Лялю от нее увезли». Пройдет год – и Чуковские так увезут из санатория свою Муру. Роль корреспондента Корней Иванович, как бы она ни была ему противна, выполнял очень ответственно и уже в 1931 году опубликовал в «Новом мире» очерк «Бобровка на Саре», где он рисует и портрет Изергина, и картину санатория, и объясняет принципы, на которых санаторий держится (впрочем, не со всеми этими принципами он согласен).

Первый принцип – закалка. «Их кровати перемещаются на открытой площадке, под тентом, и лежат они на сквозняке нагишом, а рядом с площадкой есть здание, или, вернее, коробка из тонкой фанеры с широчайшими, вечно раскрытыми окнами, куда их переносят лишь глубокою осенью, лишь в особо холодные дни. Даже в ноябре они с утра до вечера живут на ветру, только к ночи переселяются в свой коробочный дом».

Второй принцип – коллективизм. Дети живут в коллективе, вся их жизнь – на виду у других, а перед другими не хочется позориться. Поэтому «жвачничество» быстро искореняется, капризы исчезают, и даже зубы здесь рвут и лечат на виду у других, коллективно – и без слез и криков (картины публичного лечения зубов в очерке, надо сказать, ужасны).

Стоит, вероятно, напомнить, что 1930 год – время коллективизации не только в деревне: даже писателей сбивали в коллективы и посылали на производство, а от Чуковского после его покаяния прямо требовали текста о коллективе, коллективном воспитании, и «Бобровка на Саре» должна была обеспечить ему хотя бы временную индульгенцию.

Третье, что замечает Чуковский, – это общее ощущение, что жизнь не сводится к болезни, не состоит из нее, что ребенку есть о чем подумать, кроме того, какой он «замечательный страдалец»: «А это самое главное: отвлечь больных от мыслей о болезни, внушить им такие тревоги и радости, которые лежат далеко за пределами их больничного мира.

Здесь коллективизм является не только воспитательным фактором, но и мощным медицинским средством, ибо давно уже признано, что для борьбы с туберкулезом, кроме солнца и воздуха, больным необходима жизнерадостность. Мнительный ипохондрик, у которого костоеда не только в костях, но и в мыслях, который самовлюбленно прислушивается к каждому ее малейшему шагу, скорее станет ее жертвою, чем тот, кто забыл о себе и поглощен неличными делами».

Принцип, который вызывает у Чуковского острое неприятие, – это разлучение детей с родителями. Коллега Изергина объяснял, что после встреч с родителями у детей повышается температура. Дома над больным ребенком трясутся, и он сам привыкает к тому, что его страдания – центр вселенной, и размышляет исключительно о собственной боли. А в санатории все иначе: «Все эти невыносимые чувства почти мгновенно покидают его, чуть он оказывается в коллективе таких же больных, как он сам. Здесь он не монстр, а норма.

Здесь никто не вздыхает над ним, не говорит с ним тем особенным голосом, каким говорят с безнадежно больными. Здесь он полноценный гражданин, равный среди равных, здесь он в течение первых же дней узнает, что ему нужно волноваться не своей болезнью, а, скажем, судьбами китайских кули и всемирным слетом пионеров, что на свете есть колхозы и тракторы и что вся его жизнь связана тысячью нитей с целым рядом таких явлений, которые не существовали для него в родительском доме. И чувство этой связи является для него целебным лекарством».

Нужно ли ради этого изолировать детей от родителей? В 1930 году считали, что нужно. Последнее, о чем говорит Чуковский, – это профессиональная подготовка подростков: чтобы выздоравливающие пациенты выходили из санатория не инвалидами на костылях, а людьми, способными работать и зарабатывать, для них открыли фабзавуч, профессиональное училище. Фабзавуч, возможность стать полноправным членом общества, участвовать в общей жизни, – огромная радость для обитателей «Солнечной».

Повесть под названием «Солнечная» Чуковский начал писать для Мурочки, рассказывая ей и для нее о жизни площадки, где лежали под солнцем и ветром она и ее друзья. «Пишу об Изергинском санатории. Тон фальшивый, приподнятый», – записал Чуковский в дневнике 7 октября 1930 года. И в «Бобровке на Саре», и в «Солнечной» он именно таков: фальшивый и приподнятый. Бодрые, замечательные дети выносят уколы прямо в раны, дерут зубы на публике, не плачут и беспокоятся о судьбах китайских кули, пока их родители сходят с ума под воротами санатория, куда их не пускают, потому что они вредны для здоровья детей.

Но и Мура уже не бодра и не весела. У нее обнаружилось поражение почек, затем поражение легких. К сентябрю 1931 года родители забрали ее из санатория. Забрали умирать.

«Старается быть веселой – но надежды на выздоровление уже никакой. Туберкулез легких растет. Личико стало крошечное, его цвет ужасен – серая земля. И при этом великолепная память, тонкое понимание поэзии», – записывал Чуковский. «Был Изергин. Ничего утешительного». «Был вчера Леонид Николаевич – сказал, что в легких процесс прогрессирует, и сообщил, что считает ее безнадежной».

«Читает мою «Солнечную» и улыбается». «Кормить ее уже невозможно. Тошнота. Винограду съела одно зернышко».

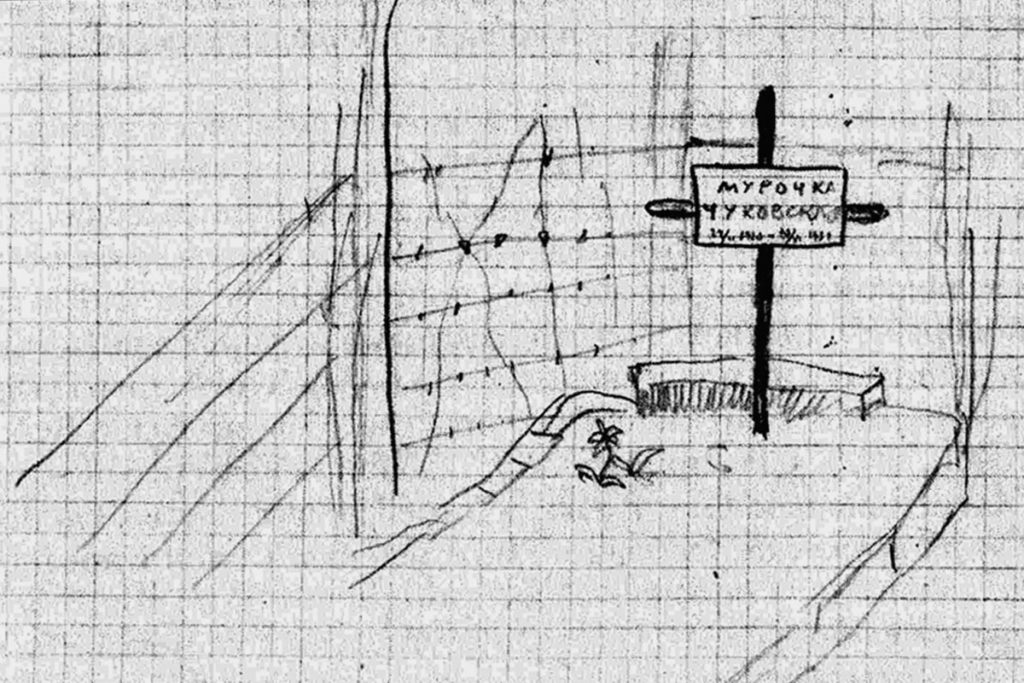

Мурочка умерла в ночь с 10 на 11 ноября 1931 года. Чуковский сам заколотил ее гроб. Сам отнес на кладбище. После в этот день записал: «Похороны были не самое страшное: гораздо мучительнее было двухлетнее ее умирание. Видеть, как капля за каплей уходит вся кровь из талантливой, радостной, любящей».

«Солнечная» вышла в свет, когда Мурочки уже не было. В ней есть суровый доктор Барабан Барабаныч, который ругает детей «маримондой египетской», и есть радость, и есть надежда на то, что ноги окрепнут, дети вырастут и пойдут учиться в ФЗУ… И есть правда: ведь для того, чтобы выздороветь, детям надо верить, что они станут здоровы. И есть неправда: ведь в этой «Солнечной» нет ни Ляли, ни Мурочки, ни того, что понимает и хмурый доктор Изергин, и писатель Чуковский: что иногда все усилия взрослых напрасны, и поединок со смертью оказывается проигран.

Послесловие

Чуковский уехал в Москву. Потом еще два раза приезжал на могилу к дочери и записал в дневнике: «Алупка. На могиле у Мурочки. Заржавела и стерлась надпись, сделанная на табличке… А я все еще притворяюсь, что жив». Южный берег Крыма, дивный, зеленый, цветущий, казался ему самым омерзительным местом на земле.

Много позже, через несколько десятилетий, он написал давней знакомой, которая пережила тяжелую утрату: «Я изучил науку расставанья» – и понял, что главное в этой науке – не уклонение от горя, не дезертирство, не бегство от милых ушедших, а также не замыкание в горе, которому невозможно помочь, но расширение сердца, любовь – жалость – сострадание к живым. Когда умерла моя Мурочка, я спасался горячим общением с другими людьми».

Критик Вера Смирнова вспоминала, что Чуковский, узнав, что ее дочь тяжело больна, пришел ее навестить. Девочка плакала после болезненного укола. «Он что-то приговаривал тихонько, поглаживая ее по голове, и через минуту слезы высохли у нее на глазах, она с восторгом смотрела на него и уже улыбалась».

Чуковский стал ей показывать свои любимые фокусы – крутил в ладони стакан и чернильницу, вертел стул, рассказывал какие-то истории. «Одеваясь, он зорко взглянул на меня. «Не говорите мне ничего. Я все понимаю. И не провожайте меня». И ушел – быстрый, легкий, почти бесшумный. Конечно, он показался тогда нам добрым волшебником; весь тот день моя девочка была весела, не капризничала, послушно принимала лекарства и на все лады поминала Корнея Ивановича».

Доктор Изергин проработал в «Бобровке» до 1936 года, когда умер прямо на рабочем месте от кровоизлияния в мозг. Ему было 66 лет.

Санаторий имени Боброва работает по сей день. Он с трудом пережил девяностые, но сохранил себя; ему немало помогала правнучка доктора Изергина Ольга Изергина-Леннартц. В 2022 году ее усилиями в санаторном корпусе имени Крупской открылся музей санатория, где выставлены документы, фотографии и даже те самые гипсовые кроватки, которые собственноручно делал доктор.

Забытая и почти потерянная могила Мурочки на старом алупкинском кладбище – две сваренных крестом железных трубы и простая рукописная табличка – была обнаружена местными краеведами, и к 90-летию со дня смерти девочки на ней поставили памятник: три книги, на одной из них изображение Мухи-Цокотухи.

В 1943 году был впервые получен стрептомицин, который оказался эффективным в лечении туберкулеза. Однако довольно скоро появились резистентные штаммы, и к 1945 году были разработаны комбинированные схемы лечения – пара-аминосалициловая кислота со стрептомицином.

В 1952 году был открыт изониазид – препарат недорогой и эффективный, и туберкулез перестал считаться неизлечимым. Затем появились этамбутол, рифампицин и пиразинамид, которые позволили сократить курс лечения до полугода. Смертность от туберкулеза стала неуклонно снижаться, а заболеваемость – благодаря вакцинации, росту уровня жизни, диспансеризации, санитарно-профилактическим мерам – сокращаться.

Структура заболеваемости туберкулезом тоже изменилась с появлением четких и действенных схем лечения: если раньше тяжелые внелегочные формы составляли 20-30% случаев, то теперь – только 10-15%, а на долю костно-суставного туберкулеза приходится меньше 5% всех случаев болезни.

Заболеваемость туберкулезом среди детей до 14 лет в России сейчас составляет 6 человек на 100 000, это в 20 раз ниже, чем в 1960-х годах, когда вакцинация стала обязательной. В общем среди населения заболеваемость – 27 человек на 100 000. В прошлом году от туберкулеза умерли 4 ребенка; по данным главного внештатного фтизиатра России Ирины Васильевой, они не были вакцинированы либо были отягощены серьезными заболеваниями. Однако, как говорит Васильева, «ни один ребенок не должен умирать от туберкулеза, и у нас для этого есть все возможности!»